“南海Ⅰ号”跨越800年的传奇

作者: 崔勇

2023年11月3日,“南海Ⅰ号”沉船总体保护项目启动仪式在广东省海上丝绸之路博物馆举行,自此“南海Ⅰ号”项目的工作重心转入了全面保护、研究阐释、活化利用、展览展示和学术交流的新阶段,这也标志“南海Ⅰ号”考古发掘工作已圆满结束。此时此刻,回顾我与“南海Ⅰ号”35年的缘分,这个陪伴了我职业生涯大部分时间的水下考古项目,令我百感交集……

意外发现:一艘中国古代沉船

1987年初,英国海洋探测打捞公司来到原交通部(今交通运输部)广州救助打捞局(以下简称救捞局)业务处,希望合作打捞一艘沉没于广东省下川岛附近海域的荷兰东印度公司商船“莱茵堡号”。“莱茵堡号”沉船的有关信息来自荷兰古籍图书馆和航海图书馆,是从一本1772年有关广东的杂志中查到的。据载,“莱茵堡号”船长42米,船上装有385.5吨锡锭、6箱白银、136吨胡椒,以及可可、棉布、毛皮等货物。

当时,我国的打捞技术虽已臻完善,但科技含量更高的海洋调查技术却相对落后。经过慎重考虑,中方同意合作:一方面,可以按商业打捞的模式增加一些收入;另一方面,也是更重要的,通过合作可以学习和汲取水下沉船调查经验,改进调查方法,提高我国水下物探调查的科技水平。因此,国家相关主管部门指定交通部广州救捞局参与。根据中英双方签订的“莱茵堡号”沉船调查协议,1987年7月调查工作在川山群岛海域正式开展,预计分3年完成调查计划。

川山群岛由上川岛、下川岛两个大岛及其他一些小岛组成,那片海域地处广东中部通往西部海上交通的主航道上,是古代中国通往西方世界的“海上丝绸之路”必经之地。

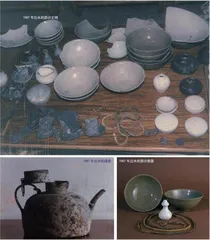

1987年8月的一天,中、英两国调查人员在预设海域用旁侧声呐仪进行海底探测时,在声呐图上发现了一处可疑目标。双方潜水人员下水探摸,但由于淤泥深厚,无法证实其是否是“莱茵堡号”。为了尽快确认沉船性质,英国人采用了一吨重的抓斗探挖。这一挖,却意外捞出247件器物,包括陶瓷器、铜器、锡器、镀金器、铁器等。这些器物年代不明。

中方工作人员敏感地觉察到:这批船载物具有明显的中国元素,这应该是一艘中国古代沉船,极有可能是往来于中国和东南亚、阿拉伯国家的中国贸易商船。中方现场负责人尹干洪及时停止了现场工作,并迅速报告广东省文物管理部门,停止打捞,采取相应有效的保护措施。

打捞上来的文物被移交到广东省博物馆。后经鉴定,它们应该是宋元时期的古代文物。至此确定了在川山群岛与阳江交汇的海域有一艘中国古代宋元时期的沉船,当时暂定名为“南海宋元沉船”。

中国水下考古的“预科班”

在此之前的1986年,我刚刚大学毕业参加工作不久,进入了广东省博物馆文物工作队从事考古调查和发掘工作。当这批文物被交到广东省博物馆时,我有幸参加了文物接收工作。

因“南海宋元沉船”的发现,国家文物局有了开展水下考古的计划。当时的广东省博物馆文物工作队队长是我国著名的传奇女考古学家朱非素先生,她是从朝鲜前线回国后考入北京大学的,毕业后分配到广东从事考古工作。一天,朱非素先生找到我说:“你不是喜欢游泳吗?去学水下考古吧!”就这一句话,开启了我的水下考古人生,也让我从此与“南海I号”结缘。

在水下考古开展初期,我国采取了“送出去”和“请进来”等多种形式培养水下考古人员。1987年12月,我国邀请了日本国水中考古学研究所所长田边昭三先生到北京的水下考古培训班授课。在朱先生的推荐下我得到了这一难得的培训机会,更难得的是还与发现“南海I号”的大功臣尹干洪先生成了同学。

1988年3月,国家文物局决定在广州潜水学校办一期水下考古潜水培训班。按照田边昭三先生的授课理论:让潜水员学考古需要4年时间,而让考古人员去学潜水只需半年。国家文物局主管领导认为,中国有这么多年轻的考古人员,找几个学考古的去学潜水并不难。当时有三个报名的条件:一是年轻,不超过35岁;二是要从事考古工作;三是身体条件合格,尤其是心肺功能要好。正好,三个条件我都满足。更何况这个培训班是在广州潜水学校办,真是让我占尽了天时、地利、人和。

1988年3月~5月,我参加了正式的轻潜水培训。从一个两米多深的游泳池开始练潜水,之后又转移到潜水塔,3个月之内要下潜到40米。当时有9个学员,其中包括后来成为第一任水下考古队队长的张威,这算是中国水下考古的“预科班”。

广州潜水学校当时用的是一套国产的潜水设备,非常简陋,呼吸阻力大,安全性也不高,但在这个条件下,我们也是抱着极大的热情、好奇和自信,迎接挑战,与专业的潜水学员一起比拼。最后,顺利地完成了学业,并获得了交通部颁发的《轻潜水证书》。实际上,目前在我国经过潜水培训的水下考古人员接近200名,但持有交通部轻潜水证书的只有9人。

同年6月,在广东吴川县(现吴川市)沙角旋海域发现一艘古代沉船,国家文物局组织了一个小型的水下考古调查队前往调查。这个调查队的专业人员,就是一个月前刚从潜水学校结业的我们。当时我们所有的潜水设备,除了一套轻潜装具外,其余的气瓶、呼吸器、面罩、脚蹼、压铅等都是从湛江潜水运动学校租借的。不过,这是官方认定的“第一次中国水下考古”,我有幸成为这个“第一次”中的一员。

1989年是中英联合调查“莱茵堡号”项目实施的最后一年,这年7月,我作为专业的文物工作者,登上了中英联合调查租用的专用潜水工程船“腾佳号”,参与了“南海宋元沉船”第三阶段的调查。我的任务首先是监督调查队不能再对“南海宋元沉船”进一步扰动。在找到其他沉船线索时,由我先下水确认,确定不是中国古船后,再决定是否使用大型抓斗。遗憾的是,这年没有找到其他中国古船,也没有找到“莱茵堡号”。中英联合调查“莱茵堡号”沉船项目至此结项。

在这期间,“南海宋元沉船”仍然静静地躺在海底,谁都不能去扰动它。我们这些水下考古队专业队员,就是它的忠实卫士。

正式将沉船命名为“南海I号”

“南海宋元沉船”的发现,引起了国家文物部门的高度重视。1989年8月,经国务院批准,中国历史博物馆与日本国水中考古学研究所签订合作进行南海沉船遗址水下考古调查、发掘的意向书。随后,联合成立了“广东南海宋元沉船调查专家组”,分别由著名考古学家、中国考古学会会长苏秉琦、日本考古学会会长江上波夫任正、副组长。

1989年11月15日,由中国、日本考古专家组成的“南海沉船联合调查队”在广州正式成立,队长是著名考古学家、中国历史博物馆馆长俞伟超教授,副队长为日本水中考古学研究所所长田边昭三教授。该调查工作得到广东省文物管理委员会、广东省博物馆、交通部广州救捞局等机构的协助。广州救捞局出动了“穗救201号”“穗救205号”拖轮等船舶参加调查。

这项调查分为两个阶段进行。

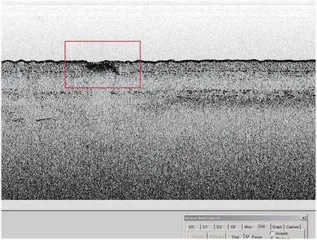

第一阶段:扫测沉船定位,测定沉船准确位置。调查中使用了SMS-960型海底扫描系统、福康484微波测距仪等先进设备,先后完成了测定海底地貌、探测沉船、精确定位、拍摄现场、测算海流等工作。8月17日,成功找到沉船确切位置,深度22米,并掌握了沉船遗址周围的水文、能见度、气象等第一手资料。

第二阶段:海况、海流调查与遗址表面测量。调查中使用了EMC107型直读式电磁流速计测试海况。8月19日,中日考古人员轮流下水,进行遗址测量,草绘平、侧面图。中方队员张威在探摸中采集到一块木片。日本朝日电视台工作人员在拍摄过程中采集到一片青白瓷片,后经确认,与1987年打捞到的瓷器完全一样。但是,由于海底能见度太差,水下拍摄无法完成。

从初步掌握的资料看,沉船遗址表面露出海床面积约为1平方米,高出海面30厘米左右,其余大部分船体可能被泥沙淹没,但对于沉船存在与否的判断已经足够了。根据这次调查的结论,正式将这艘沉船命名为“南海I号”。

1989年9月~1990年1月,国家文物局和澳大利亚阿德莱德大学在青岛联合举办了中澳水下考古培训班。我和来自北京、山东、福建、广东和广西共11位学员参加了培训。这就是大家认可的水下考古的“黄埔一期”。遗憾的是,因我此间正在青岛参加培训,而没能参与“南海I号”的这次调查。

此次调查因时间选择不太理想,同时又因对水下考古没有太多的工作经验,虽然是中日合作,但日方也不能马上提供足够的经费,因此经费还是先由国家文物局垫资(27万元)。如果要继续调查和发掘,从技术上、资金上都难以满足条件,因此决定该项目暂停,从长计议,待时机成熟。

12年后,“南海I号”调查重启

“南海I号”这一项目一暂停就是12年,但这12年不但是世纪跨越的12年,也是理念、技术、经验和财富积累的12年。

因为“南海I号”的发现,国家文物局在中国历史博物馆成立了水下考古研究室,水下考古也作为中国考古学的一门分支学科逐步建立起来。随后,通过福建定海水下考古发掘、山东长岛水下考古调查、新会崖门水下考古调查、辽宁绥中三道岗水下考古发掘、西沙水下考古调查、中国香港竹篙湾水下考古调查和日本长滑水下考古调查,我们积累了大量的水下考古工作经验。

在竹篙湾水下考古调查期间,我们结识了水下考古的“贵人”——陈来发先生,这次美丽的邂逅成为“南海I号”后续的开篇。

1999年,水下考古研究室承接了中国香港迪士尼乐园填海项目的水下考古工作,在工作期间我们结识了潜水器材经销商陈来发先生。当知道我们从事的是水下考古工作时,他非常感兴趣,并且希望与我们有合作的机会。于是,“南海I号”就成为合作的首选。由于中国还没有私人赞助考古项目的先例,陈来发先生就牵头成立了水下考古探索研究会,由该协会出面筹措调查经费,并提供先进的潜水器材,同时将先进的高氧潜水引入中国,使“南海I号”的调查工作于2001年春季得以重新启动并顺利推进。