活化不易

作者: 罗兰

编者按:

自2018年起,上海交通大学设计学院开启了“拯救传统村落”系列实践,不断探索具有一定可推广性且因地制宜的传统村落新发展模式。今年,来自建筑学、城乡规划学、风景园林、产品设计等专业的同学,到山西省高平市良户村,从一处老屋、一份策划、一组文创做起,助力古建修缮和活化利用。

“良户村的遗存告诉人们,生活是应该而且可以这样精致地、艺术地、富有感情地去创造的。”清华大学建筑学院的陈志华教授曾如此评价道。

继去年暑期后,第二次来到良户村,我们才对这般盛誉有了更深刻的体会。

每日清晨伴着朝阳走入村口,我们都会惊奇地发现正街两侧比前日多出了两三货摊,问过方知原是良户村一年一度的农历七月十一古庙会将至,村内外的商贩们均在提前预热。到了正节的那一日,良户村外侧各条街道上皆人潮涌动,衣物鞋子、锅碗瓢盆、花木盆栽……货摊上各式各样的商品令人目不暇接,更有热气腾腾的肉丸汤、物美价廉的里圪抓、白起豆腐、十大碗、猪头肉火烧等传统美食。

晚间时分,远远便能听见咿咿呀呀的唱和声,我们走近一瞧,只见一片人头攒动,前方精心搭建的舞台上几位身着古服、敷面抹脂的戏曲演员正唱念做打,十分投入地表演着独具山西特色的上党梆子戏剧。

遗憾的是没能见到良户村最有特色的民俗表演“街道士”,它改编自一则真实故事。相传当地历史上曾有一位来自浙江瓜州的毛姓县令,欲在县内举办神婆大赛,却闹出百般笑话,最后只能无奈返回瓜州。于是村民们便拿他取乐,自发穿上戏服绕着良户街巷巡游,和四周观看的人们不时互动,并不时做出些可笑的动作,上演一出县太爷笑话百出的沉浸式喜剧。

每晚八九点钟,当我们穿过南楼圪洞返回客栈时,总能看到这样一幅景象:寂静夜晚,虫声蛙鸣随处可闻。昏黄灯光下,村民们三三两两地坐在小巷的台阶上闲聊,这样的俗世生活是如此自然又感人。

良户村是隐逸而美好的,但它也同样面临着众多传统村落的共性问题:产业结构单一、经济发展失衡导致古村内大量年轻人口流失,空心化极为严重,只有一座座历史建筑乏人居住,即使破败残损也没有资金修缮。

2011年,当地成立了文化旅游开发公司,明确以发展乡村旅游为目标,并在后续的十年内,修缮村内部分古建筑并设排污管道、公厕等基础设施。虽然有效改善了村落环境,但旅游业并未如预料般迅速兴盛起来。

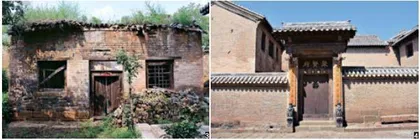

其中历史建筑的保护与活化是最大的难题。旅游公司通过租赁的方式从村民手中获得了30多处民居院落的使用权,其中5处闲置建筑被改造为民宿。但这些民宿现在均处于大门紧闭的状态。不仅如此,村中的石雕博物馆、良工坊、良农坊等展馆多数也并不对外开放,少数开放的如木雕博物馆、剪纸博物馆也门可罗雀。

剩余还未改造的古建筑都有着不同程度的破损,仍待修缮。可是,优先被改造的一批建筑现在都未实现有效的运营,且时间一长建筑必然会出现损坏,届时又需投入资金修缮,长此以往,反成为投资的无底洞。正因为如此,现阶段并未开展进一步的古建筑修缮工作。

从去年到今年,实践团从建筑改造到村落策划,运用了迥异的切入视角。做出这个改变的起因在于过去的一年中,我们曾跟随导师团队走访过更多的传统村落,在这个过程中我们愈发明白,传统村落保护是一个复杂的难题,仅依靠个人或者单个团体的力量无法解决,同样也不能局限于传统建筑学的视角。

对于如传统村落一般的聚落遗产,保护的目的不止于历史建筑的传承,更重要的是在保留传统生活方式的同时提升居民的生活水平、延续村落活力。因此我们增加了村落策划、文创设计以及宣传记录等实践板块。

但当我们真切地想要做出一份策划的时候,才知其艰难。良户村并不缺规划方案文本,可真正落地的却少之又少。我们既不能带来大笔资金,也无法实现长期驻守,我们到底可以做什么?每次长达数小时的深夜讨论都无果而终,到了活动中期我们仍未明确思路,焦虑不已。

指导老师杜骞点醒了我们:近年来无数个人和团队致力于古村落保护与发展事业,却并未有哪个村落在短期内实现了经济与文化的复兴,可见不存在立竿见影的发展方案。修一处古屋、让村民增加100块的收入、让更多的人知道良户村、号召多一个人参与传统村落保护……古建修缮和活化利用,需要我们要从一点一滴做起,一切向好的努力与行动都是有意义的。

于是,除了参与古建筑修缮,我们还延续了村落现有的旅游发展定位,挖掘了村落潜在的文化爆点,并提出了一系列主题研学活动,同时设计了相应的文创产品。

公众参与,文化共享。这条路还很长,但我们在一点点地向前迈进。

责任编辑:贾倩颖