郑成功:英雄源起(三)

作者: 张培忠(中国广东)

第三章 海上起兵

芝龙降清

父与子,是如此不同。如果说,郑成功与隆武帝,情同父子;那么,郑芝龙与隆武帝,则如同寇仇。这是由郑芝龙的狡狯性格决定的,也是由郑芝龙商人唯利是图的本质所驱使。

对于隆武朝,郑芝龙既无忠臣黄道周“鞠躬尽瘁之忠”,更无乃子郑成功“席卷天下之志”,仅以盗贼之智、商人之利,逞反复之心、行无君之俗。隆武政权草创之初,郑芝龙就心怀异志,别有盘算。为凝聚抗清意志,阻止投降风潮,监察御史钱邦芑上疏隆武帝,要求惩罚降清的闽籍大臣家属,隆武帝于是下令“诏收北京仕清黄熙胤、黄志遴、黄文焕、张鸣骏、邓孕槐、吴之奇、陈北琦等家属”。

郑芝龙却反弹琵琶,向隆武帝进言:“与其为难他们,何如利用这些家属招抚降清诸臣?”

隆武帝允其所请。郑芝龙遂迅速行动,兵分两路,暗中联络洪承畴。洪承畴,福建南安人,万历四十四年进士,曾任浙江提学道、陕西三边总督、兵部尚书,后授蓟辽总督,在松山保卫战中,因清军合围,使明军陷入绝境,洪承畴欲战,则力不支;欲守,则粮已竭;欲遁,不敢成队而出,终至坐困城中,里应外合,束手就擒,投降清朝,成为清朝招抚江南的经略使。在郑芝龙眼里,这位同乡的处世哲学和人生智慧,是他内心里敬佩和现实中效仿的对象。于是,郑芝龙一方面密遣洪承畴的儿子星夜出发潜往南京劝说洪承畴反正;另一方面又亲自派人将洪承畴的母亲接到安平府内保护起来。同时,也明令地方派人保护黄熙胤在晋江的家属不受滋扰,暗中帮助其家属躲过一次劫难。郑芝龙一番投石问路,收到一石两鸟之效。

贝勒博洛接替豫王多铎成为进军江南的清军统帅。博洛以依附摄政王多尔衮而得封端重亲王,此次又得摄政王委以重任,进剿江南,一统江山。

江南形胜,文章鼎盛,缙绅孝秀,奋起义师。士可杀而不可辱,进入江浙,经历苏杭、扬州,清军遭遇了入关以来最激烈的抵抗。江南急切难下,福建更遥不可及。求胜心切的博洛内心不免焦躁起来。

一路随行的招抚江南经略洪承畴、招抚福建御史黄熙胤明白博洛的心思。特别是洪承畴,派差江南之前,摄政王亲自召见,耳提面命,摄政王意味深长地告诉他:“方今江南多事,正是用人之际。凡我心中爱惜的人才,纵然花费再多的资金也在所不惜。昨天赐给卿的衣服帽子,虽然价值没有多少,但卿这次辅助主帅、招抚江南必须用心做事,不负朝廷重托。”

洪承畴离座谢恩,赶紧回答说:“臣感念皇上深恩厚德,怎么敢不竭尽心力,报效朝廷!”一路风尘,刚抵南京,洪承畴就接到母亲被郑芝龙安排到安平恩养的消息。同行的黄熙胤家属也受到郑芝龙同样的礼遇。洪承畴和黄熙胤心照不宣,他们掌握郑芝龙的动向、洞察郑芝龙的心理,遂一起向博洛进言道:“朱聿键虽然称帝,但兵马钱粮、进退行止全在郑芝龙掌控中。不如秘密联系他、贿赂他,给他许多好处,如许诺把整个福建都交给他,再封王赐爵,郑芝龙自然弃暗投明,为朝廷所用。福建则可不劳师远征,克期来归。浙中胶着,也可涣然冰释。”

博洛听后,大喜过望。当即吩咐洪承畴、黄熙胤修书入闽,策反和招抚郑芝龙。

招抚与反招抚,各有各的盘算。在郑芝龙,是瞒天过海,借此与洪承畴、黄熙胤搭上关系,以便为今后局势变化留下后路。在洪承畴、黄熙胤则是建功立业,报效清廷。因为战事反复,道路不通,洪承畴、黄熙胤未能亲自前往福建招抚郑芝龙,遂派遣苏忠贵抄小路星夜驰往福建面见郑芝龙。

隆武二年三月,苏忠贵在福州南安伯府见到郑芝龙。苏忠贵说明来意,郑芝龙将信将疑,苏忠贵遂将洪承畴、黄熙胤的书信拿出来,交给郑芝龙。郑芝龙是一个不见兔子不撒鹰的主儿,他看到信中写道,请他相时度势,早为之计,只要说动闽粤,率城来归,即许以三省王爵,分茅裂土,功名富贵。当阅至此处,郑芝龙早已喜笑颜开,决意诚心归附。

郑芝龙老谋深算,持着信笺踱到苏忠贵跟前,故作神秘地说道:“唐王性情暴戾,喜怒轻发,长于辞章,拙于军务。常遣苏观生迎我商量战局,我以事繁未前往。”说到这里,郑芝龙略为停顿了一下,又接着说道:“闽粤为濒海要地,东南屏障,待我攻取南粤,即来归附。”

郑芝龙当下即修书一封,由苏忠贵带回浙江面呈洪承畴、黄熙胤。洪承畴见复书有“遇官兵撤官兵,遇水师撤水师,倾心贵朝,非一日也”等语,当即呈报贝勒博洛,博洛得报,转忧为喜,调兵遣将,火炮齐发,前锋直指衢州。

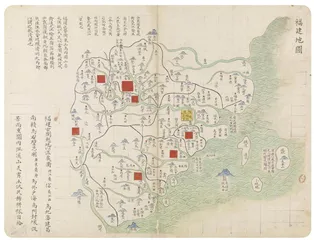

郑芝龙明修栈道,暗度陈仓。隆武帝御驾亲征,留下郑芝龙以勋辅身份统管内外,他虽身在曹营心在汉,却仍然镇定自若地把持朝政,调遣军务。就在神不知鬼不觉地悄悄送走苏忠贵后,郑芝龙却殷勤地向隆武帝进呈《浙直水陆地图》。隆武帝详细研阅后说:“看了这个地图,完全了解了奇正之招,五路并出,与太湖义兵相策应,使西边将士为我出力,这些都是急务。卿要抓紧规划进取,不要仅仅提出方案。”

所谓五路并出,是隆武帝在继位之初就制订的关系全局的整个出兵计划:其一,黄斌卿率水师进驻舟山,伺机进攻长江;其二,黄道周到闽北招兵,联络江西,救徽援衢;其三,郑鸿逵率军出仙霞岭,直指浙江;其四,郑彩出杉关,攻取江西;其五,郭熺率闽兵出汀州,进入江西南部作战。然而,由于郑芝龙决心不大、指挥不力、筹饷不足,以致近半年过去了,战力没有到位,战况效果不佳。

博洛率清军克浙江、下福建,势如破竹,直指福州。隆武朝礼部尚书曹学佺、定远侯邓文昌不屈战死,但总体上,清军如入无人之境,未遇任何有效抵抗。博洛驻师福州,出榜安民,谕远近官吏前来投诚,同时派遣军队攻占兴化、漳州、泉州。

清军在福建全境呈合围之势,到处风声鹤唳,独安平戒备森严。郑芝龙踞守安平,待价而沽。郑军实力雄厚,军容煊赫,战舰齐备,炮声不绝,响震天地;诚心归降,先撤关隘,再撤兵马,晓谕州府,积贮草秣,以迎清军。此时,清军已兵临城下,郑芝龙急于与洪承畴、黄熙胤取得进一步的联系,以敲定他归顺后在清朝的官职和爵位,但洪、黄却迟迟不予回复,使郑芝龙心里无底,不敢贸然迎降,遂虚张声势,展示实力,作为向清廷讨价还价的资本。

博洛将计就计,派遣固山额真富拉克塔等进逼安平,恩威并施,计划逼迫郑芝龙主动来降。郑芝龙是精于算计的主儿,只能逆取,不肯顺受。富拉克塔没讨到便宜,驰报博洛。博洛遂派遣刚刚投诚的兵部尚书郭必昌带着博洛亲笔信来招降。

郭必昌是福建晋江人,崇祯朝进士,与郑芝龙关系密切。见到郭必昌,郑芝龙颇有些恼怒地说:“不佞归顺朝廷心意已决,往来书札凭证俱在。为何还有大兵压境,故意进逼?”

郭必昌禀报博洛,博洛故作姿态地“切责”富拉克塔,并命清军后退三十里。

双方都展示了诚意。郑芝龙这才对郭必昌说了掏心窝子的话,之所以犹豫不决,彷徨再三,主要是担心朝廷会因为他迎立隆武帝而将他治罪。

郭必昌见火候已到,遂将博洛的亲笔信交给郑芝龙。郑芝龙急不可耐地展读来书:“吾所以重将军者,以将军能立唐藩也。人臣事主,苟有可为,必竭其力。力尽不胜天,则投明而事,乘时建功,此豪杰事。若将军不辅主,吾何用将军哉?且两粤未平,令铸闽粤总督印以相待。吾欲见将军者,欲商地方故也。”

郑芝龙喜出望外。博洛不但解除了他的后顾之忧,而且许以“闽粤总督”这样的高官,这正是他梦寐以求的,于是重重地赏赐郭必昌,决意投降清廷,并派员随郭必昌一同前往福州晋谒博洛上归降表。

兵退使去,野旷天低。夜色中的安平府灯火辉煌,又一派迷离。在郑府中厅孝思堂,刚愎自用的郑芝龙与忧思重重的郑成功,正进行一场决定命运的激烈争辩。在凝固的气氛中,郑成功苦苦劝道:“方今天下,鹿死谁手,正在未知之数。父亲总握重权,不可轻易拱手相让。以儿细度,闽粤这个地方,不比北方,沃野千里,任意驱驰。若凭高恃险,设下埋伏,加以防御,虽有百万雄兵,恐怕一时也难以飞过。收拾人心,以固其本,大开海道,兴贩各港,以足其饷。然后选将练兵,号召天下,进取不难矣。”这是郑成功在战略上着眼全局,在战术上足饷练兵,然后伺机逐鹿中原,实现大明中兴伟业。郑成功的这个规划,既有澄清天下之大志,又有具体实施的步骤,体现一个成熟的青年政治家的抱负、胸怀、格局和担当。

然而,鼠目寸光的郑芝龙利令智昏,未能窥见本集团的前景,更无法洞察身处的险境。他对郑成功的提议不屑一顾:“稚子妄谈,不知天时时势。夫以天堑之隔,四镇雄兵,且不能拒敌,何况偏安一隅?倘若画虎不成,岂不类狗乎?”

对于父亲的不以为然,郑成功并不以为意,而是继续耐心劝说道:“父亲所看到的,只是表面上的大概情况,却没有仔细观察其中的微小差别,天时地利已经有很大的不同。清军虽然兵强马壮,也不能长驱而进;我朝确实是没有真正为国分忧的人才,文臣弄权,互相倾轧,以致冰裂瓦解,酿成煤山之祸。所以,倘能再得天时,排闼直入,翦除凶丑,以继大统。及至南都,并非长江失去依恃,详细考察其中缘故,君实非戡乱之君,臣多庸碌之臣,遂使天下英雄饮恨,天堑难凭也。父亲若能藉其崎岖,据其险要,则地利尚存,人心可收也。”

郑成功鞭辟入里,分析透彻,这样决定家族、民族、国家命运的谈话,可谓历史的时刻,可惜郑芝龙见不及此,他不耐烦地说:“识时务者为俊豪。如今清廷招我重我,听从他们必定礼遇我们。苟与争锋失利,一旦摇尾乞怜,那时追悔莫及。竖子渺视,慎勿多谈。”

郑成功眼见父亲在危险的道路上狂奔,情急之下,忽然跪倒在地,拉紧父亲的衣服,苦苦哀求道:“父亲!父亲!虎不可离山,鱼不可脱渊。离山则失其威,脱渊则登时困杀。父亲当三思而行。”

郑芝龙已经不愿意再听郑成功啰唆了,他粗暴而无情地推开郑成功紧攥着的双手,拂袖而起,扬长而去。

郑成功跌坐在地,望着父亲远去的背影,他暗暗下了决心,毅然决然地离开孝思堂。在致远园前面,遇见迎面而来的叔父郑鸿逵。郑成功把父亲决意投降清朝、自己如何苦苦相劝的事情告诉叔父,郑鸿逵嘉许郑成功的志气、赞赏郑成功的主张。

降与战的分道扬镳、父与子的激烈冲突,使郑成功预见到可能的结局。他当机立断,当晚就秘密召集从延平带回来的队伍,星夜出发远遁金门。

郑鸿逵来到前厅的天主堂,郑芝龙怒气冲冲地向弟弟数说儿子的少年轻躁和不识时务。郑鸿逵劝哥哥息怒、请哥哥慎思:“人生天地,譬如朝露。能建功立业,名垂后世,也是因缘际会,机不可失。吾兄当国难之际,位极人臣,倘时事不可为,为弟也不敢虚唇鼓舌。况且目下吾兄带甲数十万,舳舻塞海,饷粮充足,辅其君以号召天下,豪杰自当响应。何必委身于人,此弟深为兄所不取也。”

弟弟郑鸿逵也是这副腔调,郑芝龙深为不满:“弟弟所说的,都只是眼前的事,没有从长计议!甲申之变,天下鼎沸,亦秦失其鹿,群雄并起,故大清得而逐之,业已三分有二。若以小丈夫之气,振一旅而敌天下兵,恐也不自量力。不如乘其招我,全军归诚,正弃暗投明,择主而事。古来豪杰,自当如此。清廷正未必忍相弃也。”

郑鸿逵说:“吾兄虽说决心已下,但也不能不有所顾虑,有所准备。”

郑芝龙说:“人以诚心待我,我即以诚心待之,有什么可以顾虑的?吾弟不必多虑,俟吾单骑往会贝勒,看他如何相待,再作商量。”

郑鸿逵虽不放心,也只好说:“吾兄已有成算,弟又将奈何?只有洗耳听佳音而已!”

此时,归降清廷的消息已传遍郑军。郑军上下诸将多半不赞成。为防止夜长梦多、节外生枝,郑芝龙命令李业师、周继武等,挑选五百名贴身随从,盔甲伺候,全副武装,准备起程前往福州面见博洛。临出发前,郑芝龙派人前往金门,要求郑成功与他同行,郑成功一口回绝,并复信写道:“从来父教子以忠,未闻教子以贰,今吾父不听儿言,后倘有不测,儿只有缟素而已。”

以人伦度之,郑成功确实有违父慈子孝的名教。所以,郑芝龙读了郑成功的信后,斥责郑成功狂悖。然而,郑成功深明大义,移孝作忠,他以磊落的身教为千古伦常做出了示范。郑芝龙却又恼又急,只好让他的小儿子郑渡与他同行去见博洛。

郭必昌回福州向博洛复命,备述郑芝龙归降情事,博洛随即吩咐各州县做好接应。郑芝龙率亲兵过泉州、入福州,一路穿州过府,迎送威仪,格外周到。即将进入福州地界,博洛派专使过乌龙江敬茶洗尘,又命副官到郊外迎接。