类滞胀下的对冲机会

作者: 廖宗魁

7月下旬以来,A股遭遇大幅回调,上证综指一度跌至3312点,跌破了3月初的低点;沪深300则破位下行至4663点,从高位已经下跌近20%,或进入了熊市通道。

为何A股突然变得如此脆弱?市场在担心什么呢?

从中短期来看,之前强势的出口和房地产开始转弱,年中疫情的反复会让本就复苏乏力的消费雪上加霜,PMI和信用增速等经济的领先指标在快速回落。种种迹象均表明,未来经济下行的压力在增大。此外,PPI却依然居高不下,“类滞胀”的格局愈发明显,A股基本上告别了2020年下半年以来的美妙宏观环境。

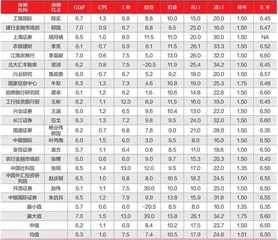

由《证券市场周刊》发起的“远见杯”宏观经济预测调查(下称“远见杯”预测)显示,机构们预计2021年三季度中国GDP同比增长的中值为6.2%,比二季度实际值低了1.7个百分点;预计2021年GDP增长的中值为8.7%,比4月底的预测下调了0.3个百分点。

从长期来看,“共同富裕”、“兼顾公平”可能在未来宏观政策上的重要性变得更加突出。近期针对教育、互联网、房地产、医药等行业的管控可能只是这一思路的部分体现。在缺少其他成熟机制或企业的供给替代的情况下,对这些行业的严厉打压也很容易导致局部效率损失,加剧中短期经济下行的压力,这恐怕正是A股大幅调整所忧虑的地方。

但事物都有两面性,我们也需要辩证的看待各种矛盾,在“危”之中看到“机”。面对“共同富裕”、“兼顾公平”带来的局部效率损失,政策上也可能会进行适当对冲。比如,碳中和提升企业成本,则可以通过减税降费、降准等政策来对冲;地方政府和房地产部门去杠杆的衍生风险,则可能采取降准、降息,或其他部门的加杠杆来进行对冲。

未来货币政策大概率将开启一轮新的宽松周期,债市有望持续走牛。A股目前并没有完全消化经济下行的预期,再加上估值结构较为畸形,不容易出现趋势性上涨的行情。这一背景下,防守可能比进攻更为重要,重点可以关注政策对冲带来的局部机会,以及价值股深度回调后的反弹机会。

市场调整的导火索

此次市场大幅调整的导火索是监管层对教育、互联网、房地产、医药等行业的管控政策趋严。

7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,简称“双减”政策。这一政策引发教育股大跌,比如7月23日、24日好未来股价大跌近80%,而新东方股价则两日蒸发超50%。

教育股的崩盘直接引发了7月26日至28日的市场大调整,这三日上证综指分别下跌2.34%、2.49%和0.58%,大盘也创了春节后调整的新低。同时也引发了港股的联动下跌,恒生指数一度跌至24748点,从高点下跌已超20%。

8月3日,新华社主管主办报刊《经济参考报》刊登报道《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》,称网络游戏为“精神鸦片”、“电子毒品”。近些年游戏产业不断扩大,已经成为一些互联网巨头的核心利润产业,市场担心针对游戏的管控政策可能出台。游戏股纷纷重挫,腾讯控股的股价一度跌至422港元,从高位已经下跌超40%。

针对房地产的调控也在进一步升级。7月23日,住建部连同其他七部门联合发布关于持续整治规范房地产市场秩序的通知,该通知要求继续整治规范房地产市场秩序,范围包括房地产开发环节、房屋买卖环节、住房租赁和物业服务。其中住建部要求“对房地产市场秩序问题突出,未履行监管责任及时妥善处置的城市,进行约谈问责。”据媒体报道, 从7月24日起,上海房贷利率将上调。首套房贷利率将从目前的4.65%调整至5%,二套房贷利率从5.25%上调至5.7%。有报道称,被纳入“三道红线”试点的房企,已被监管要求买地金额不得超年度销售额的40%。受政策的打压,房地产股也是长期阴跌不止。

表:2021年三季度“远见杯”中国宏观经济“季度预测”数据

图1:沪深300指数破位下行

这些行业管控政策对相应行业的杀伤是巨大的,投资者更担心这可能继续延伸到其他行业,市场的避险情绪明显升温。

经济下行压力增大

上述一些行业的管控政策也并非突如其来,之前也早有征兆,为何市场在这时变得更加的敏感和脆弱呢?主要的原因可能是当前经济下行的压力在增大。

上半年,虽然整体经济动能不如2020年下半年,但受到出口、工业和房地产较为强劲的提振,仍保持了不错的韧劲。二季度,国内GDP实际同比7.9%,两年复合增速5.5%,较一季度回升0.5个百分点。上半年,出口(以美元计价)同比增长高达38.6%;全国规模以上工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%,均明显好于疫情前水平。

展望下半年,出口恐怕很难保持原有的强势,房地产政策的收紧也将打压地产销售和投资,再加上消费迟迟未能有效恢复,经济存在加速下行的风险。

开源证券认为,经济下行的趋势已经非常明显,需要留意地产和出口两大动能走弱下,四季度经济加速回落的风险,这或是年内市场低估的潜在风险。

经济下行压力主要体现在以下几个方面:

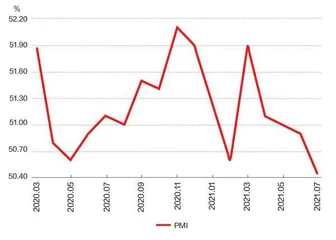

其一,经济的一些领先指标已经大幅回落,比如PMI、社会融资规模。7月制造业PMI为50.4%,大幅低于市场预期(Wind)的51.1%,比上月下降0.5个百分点,是疫情经济复苏后的最低水平,预示着经济的动能已经开始减速。

6月末,社会融资规模余额的增速是11%,比2020年10月的高点已经大幅下降了2.7个百分点。根据以往信用周期的经验,社融增速大概领先经济增速两至三个季度,这意味着下半年经济增速将步入下行。

其二,一直强势的出口和房地产已经开始走弱。之前表现较为强势的引擎突然熄火,整个经济的增长就可能失去动力。

根据海关总署数据,7月进出口都有所放缓。按美元计价,7月出口同比增长19.3%,低于上月的32.2%,这是2021年以来出口增速首次处于20%以下;进口同比增长28.1%,也低于上月的36.7%。按人民币计价,7月出口同比仅增长8%,低于上月的20.2%;进口同比增长16.1%,也低于上月的24.2%。

实际上,近几个月出口的领先指标已经开始回落,7月PMI中的新出口订单指数为47.7%,已经连续三个月处于枯荣线以下,预示出口的动能已经开始衰减。

兴业证券认为,当前美国消费复苏主线从商品转向服务,而美国服务业对中国出口的拉动要低于制造业,后续消费类外需对出口的支撑或将继续呈较弱趋势。

浙商证券认为,发达经济体供需双旺对中国出口的拉动强于扰动,导致阶段性出口筑高,后续发展中经济体供给修复和发达经济体耐用品消费景气走弱,决定了中国出口逐步下行。

房地产调控政策的不断收紧,使得房地产销售和投资已经开始下行。1-6月,商品房销售面积88635万平方米,同比增长27.7%;比2019年1-6月增长17.0%,两年平均增长8.1%,两年平均增速比1-5月下降1.2个百分点。

1-6月,全国房地产开发投资72179亿元,同比增长15.0%;比2019年1-6月增长17.2%,两年平均增长8.2%,两年平均增速比1-5月下降0.4个百分点。

图2:制造业PMI 跌至疫情复苏以来最低水平

图3:地产销售已经出现回落迹象

开源证券预计,在中性的假设下,下半年地产销售的两年复合增速将回落至-0.1%。历史经验显示,房企资金增速的变化,一般领先房地产投资一个季度左右。随着房企融资约束的加强,销售加速回落等因素,将显著加大房企的资金压力,未来房地产投资面临的下滑压力不宜低估。

其三,年中疫情的反复,将给本就复苏乏力的消费带来更大压力。在这轮经济复苏中,消费的回暖明显滞后,而且恢复的程度也远远落后于其他部门。

6月,社会消费品零售总额37586亿元,同比增长12.1%;比2019年6月增长10.0%,两年平均增速为4.9%,这一增速比上月回升0.4个百分点,但仍显著低于疫情前8%左右的水平。

近期,国内疫情再度掀起波澜。据中国网报道,截至8月10日,本轮疫情已经波及10多个省份及直辖市,全国现有224个中高风险地区,各地的疫情防控再度升级。

海通证券认为,本轮疫情无论是波及城市数量,还是新增病例数量都是疫情常态化防控以来最多的一次。本轮疫情对工业生产的影响或相对有限,但会明显影响消费增长。在广州疫情严重的时候,城市拥堵指数出现了15%以上的降幅,本轮疫情南京的情况类似,而其他出现传染病例人数相对较少的城市也出现了5%-10%左右的拥堵指数下降。

参考广州疫情对消费的影响,海通证券测算,本轮疫情或使得部分城市8月社会消费品零售总额被拖累10个百分点左右,进而拉低全国社会消费品零售总额增速约2.9个百分点。餐饮、旅游等服务类消费受疫情的影响相对更大。本轮疫情明显增加了经济的下行压力。

国家卫健委指出,本轮疫情在2-3个潜伏期内能基本得到控制。广发证券认为,考虑到防控会在疫情结束后存在一个谨慎的观察期,意味着三季度处于疫情升温期的时间显著偏长,预计对服务业影响会比较明显。预计在疫情防控升级的影响下,三季度第三产业GDP环比增速将会回落至1.5%-2%,对三季度GDP会有0.3-0.6个百分点的拖累。

“远见杯”预测显示,机构们预计三季度社会消费品零售同比增长的中值为10.2%,相比2019年三季度的两年平均增速为5.4%。