最好的课外读物

作者: 郭红丽

那还是30年前,一个草木带着朝露的清晨,做完早操,我跟同学们说说笑笑,沿着龙亭湖畔,边走边看风景。

在一个旧书摊前,一本《读者文摘》(今《读者》)的合订本在朝阳下闪着微光。我随手翻开一页,就被吸引住了,原来好的文字真的能让人的呼吸慢下来。

后来我才知道,这本创刊于1981年的杂志,早在20世纪80年代月发行量就突破了百万册。它像一位睿智的选稿人,从各种报刊、图书中打捞出各色珍珠,影响了一代又一代人。

2004年年初,我到郑州上班,工人路报刊亭的老板总会为我预留一本最新一期的《读者》。有一年的一个冬夜,我下班很晚,远远就看见老板在寒风中跺着脚等我:“怕你明天买不到咧!”

《读者》的纸张散发的墨香,连同那晚路灯下老板呵出的白气,永远留在了我的记忆里。

2012年,当城市的报刊亭逐渐消失时,我开始订阅《读者》,这一订就订了十几年。女儿上小学时总翻看我订的《读者》,我问她:“你能读懂吗?”她点了点头。

作为语文教师,我总在开学时建议学生订阅《读者》,作为他们的语文辅助读本。有学生在读后感里写道:“《读者》对我的影响,绝对会让我铭记一生。”

这印证了我的观察:当下中学生面临着三大阅读困境——碎片化、功利化、浅表化,他们正需要《读者》这样的解药。

《读者》每期文章的编排都独具匠心。比如,《文苑》栏目的名家散文,是写作范文,更是人生启示录;《人物》栏目里或平凡或伟大的人物,比“网红”更值得青少年学习;《点滴》里的智慧箴言,常成为学生作文的点睛之笔。

有家长曾质疑:“大家现在都看短视频了,杂志还有用吗?”

我请他们对比两种感受:刷半小时短视频后的空虚感,与读完一篇隽永文章后的获得感。正如一位学者所言:“《读者》构建的是人的精神常识。”

在这本厚度适中的杂志里,藏着我的许多“人生第一次”:第一次读懂父爱是在看完《父亲的大学》后,第一次对死亡的思考是被《死亡,你懂的》引发的,第一次理解家国情怀缘于《永远的“笳吹弦诵”》的触动。这些记忆,是《读者》对我的心灵教育。

课间我站在走廊里,看见一个女孩正在窗前读《读者》。恍惚间,我又和龙亭湖畔那个青涩的自己重逢了。

40余载光阴流转,变的是从单色印刷到彩色印刷的杂志的形式,不变的是一代代人被文字点亮的眼睛。或许教育的本质,就是把这束光持续传递下去。

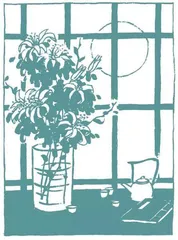

(岸 沚摘自微信公众号“静夜思乡”,吴浩然图)