中国企业如何抢占“先手棋”

作者: 万宏蕾

从产业规模快速扩张到关键技术不断创新,从市场竞争激烈角逐到政策有力推动,具身智能已站在风口浪尖。

2025年以来,我们见证了具身智能产品和技术的飞速进展,机器人产业化的探索正从场景验证迈向规模复制。赛场、工厂、门店、商场等多样化的落地探索,意味着具身智能商业化初期逐步开启。

中国机器人产业的未来,不仅取决于技术突破的速度,更在于生态构建的智慧。展望未来,技术瓶颈的逐步突破、全球化布局的深化以及解决物理世界难题的巨量刚需,将催生远超现有产业的万亿级市场。

近日,本刊专访了罗兰贝格全球合伙人朱涛,探讨中国机器人产业链企业应如何充分挖掘这轮机器人浪潮创造的市场机会?如何在万亿级产业爆发前锁定先发优势?

爆火背后的驱动因素

《瞭望东方周刊》:这一轮具身智能爆火,背后的驱动因素有哪些?

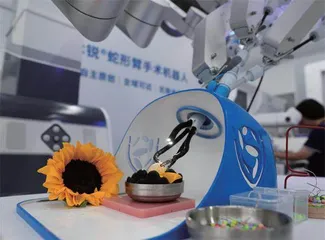

朱涛:一是市场需求的拉力。机器人既能承担高危作业(如建筑高空巡检)、重复劳动(如产线装配)等,又可突破生理极限(如医疗24小时看护),具有灵活可编程、高环境适应性等特点。

从全球劳动人口未来发展趋势的角度看,在传统制造业强国和区域,如中国、日本以及欧洲,随着人口老龄化程度加深,未来适龄劳动人口占比将出现下降。据联合国经济和社会事务部预测显示,2050年全球适龄劳动力(15-64岁)比例预计将从2020年的65%降至58%左右。这种结构性人力短缺在制造业、医疗护理、建筑业等三大领域尤为突出。

届时,机器人的加入将有望提升各类产业的生产力和安全性,降低劳动力成本,可以作为一些国家和地区的劳动力供给补充。

眼下具身智能企业尤其是人形机器人企业正处风口之下,这也激励着产业链参与者加快开发,部署研发产品。

二是技术突破的推力。技术突破推力与市场需求拉力互相配合,共同推动具身智能的商业化落地。人形机器人配备先进部件,如骨骼、关节执行器、传感器等,使其能够模仿人类的动态和运动,适应各种地形,熟练运用工具,高效完成任务。除了硬件,其还需半导体芯片和先进软件,包括模型训练、软件协作及边缘计算,以实现低延迟高带宽通信。这些技术可以帮助机器人应对突发情况,识别声音和人脸,解读姿势,推测意图并迅速做出反应。

近年来,相关领域的技术突破层出不穷,尤其是生成式人工智能和大语言模型的进展,使得人形机器人能够更自然、智能地与人类及周围环境互动。不过,国内企业目前仍然面临一些“卡脖子”问题,尤其是关节执行器和电池方面。因此,现在谈论真正意义上的“人形机器人走进千家万户”还为时尚早。

三是政策形成的合力。2025年,国家相关文件将具身智能提高到新的战略高度,将其作为中国未来产业的重要发展方向之一。生物制造、具身智能等未来产业发展潜力巨大。另外,北京、上海、深圳、杭州等城市接连发布政策,为产业发展带来具体、可实施、可操作的扶持措施;优秀创业企业在具身智能领域持续突破。

展望未来,具身智能在中国发展前景可期。

《瞭望东方周刊》:目前具身智能、人形机器人的发展处于哪一阶段,行业现状如何?

朱涛:“具身智能”并不是一个新概念,实际上是AI大模型的飞速发展促使具身智能在2024-2025年成为最热门的赛道之一。其中,人形机器人成为大型科技公司争相投资的焦点,OpenAI、Figure、特斯拉(Tesla)、谷歌(Google)、波士顿动力(Boston Dynamics)等头部企业不断推出新的解决方案。各家正在以不同的技术路线解决负责顶层规划决策的“大脑”、负责运动控制的“小脑”、负责动作执行的“本体”,以及三者之间的协同问题。

真实世界的训练数据、模拟训练技术,以及硬件的发展推动着人形机器人的商业化发展,成本和通用性则决定了人形机器人商业化的落地速度。

从国际分布看,头部机器人公司在美国、中国相对较多,欧洲则出现了许多研发机构,日本和韩国也有一些高精尖硬件制造商,并涌现了大量相关学术机构和产业公司。

除了纯粹的技术突破之外,人形机器人的未来也取决于社会的接受程度,以及法律框架和伦理标准的完备水平。

拥抱新浪潮

《瞭望东方周刊》:对于机器人产业链企业来说,如何抓住这次具身智能的产业发展机会?

朱涛:机器人产业链上有两类企业比较活跃。一类是人形机器人主机厂,它们多数采用垂直整合模式,一般有自己的模型和相关硬件设计;还有一类是传统的更大规模的工业机器人企业。

从格局看,当前机器人赛道呈现主机厂(垂直整合型创业企业)主导的“卡位战”局面。但随着技术代际跃迁,产业分工将深度裂变。上游涌现出专业级执行器(自动控制系统中的执行机构和控制阀组合体)供应商,中游孵化AI中间件(介于AI模型与应用之间的中间层软件)平台,下游则催生场景化解决方案商。即便主机厂试图自建供应链,其技术壁垒与规模效应仍将倒逼产业协作。传统工业机器人企业或转型核心部件制造,或通过产能共享切入生态链,最终与主机厂共同形成共生型产业矩阵。

业内通常将2025年称为“具身智能元年”甚至“人形机器人量产元年”。行业内已经在2025年明确了上千台至上万台的量产计划。但需要注意的是,随着人形机器人主机厂产能扩张需求显现,产业链上的传统工业机器人企业也迎来关键窗口期。尤其对于运动控制系统制造商而言,面临关乎存亡的战略选择。若错失此轮布局机遇,或将面临被颠覆性技术替代的风险,所谓“不进则退”。

随着未来技术的发展,具身智能将具有更多的适配性。产业链相关企业应尽早布局,明确自身定位:是专注于自主研发人形机器人,或与头部企业战略“联姻”,还是通过并购整合创新资源,抑或成为专业化供应商?无论怎样选择,都需要2-4年的时间才能进入高价值供应商环节,形成未来的合作模式。

决策要审慎但必须迅速。我的建议是,企业从三个维度评估这一轮具身智能产业机遇,即技术替代风险系数、现有产能转化潜力、战略投资回报周期。尽快制定转型路线,在万亿级产业爆发前锁定先发优势。

《瞭望东方周刊》:在这样的竞争格局下,未来几年内具身智能领域会经历淘汰或洗牌的过程吗?

朱涛:市场洗牌通常发生于一类产品相对成熟并被大众广泛接受的阶段,但目前市场的商业模式通常是新品开发,而不是提高管理能力和降低成本。

实事求是地看,机器人行业当前仍处在资本高投入支持下广泛的技术竞争阶段。在这个阶段,还不能说哪家公司已足够成熟。由于面临很多不同的机器人发展路径和未来应用场景,谁都没有确定答案。大家都在努力将技术尽快转化为市场应用,以求脱颖而出,成为第一个在市场上有实际应用并达到一定规模量产的公司。

最近两三年内,具身智能市场变化过程可能会纯粹以技术驱动。这与新能源汽车产业的发展历程有些相似。我们可能会看到不同类型、不同技术路径、不同应用场景的机器人公司如雨后春笋般涌现。再之后,其中的若干家会逐渐成为头部公司。

当某些场景或商业模式被市场认可,消费者以更客观、更理性的态度对待机器人产品,同时更多新企业进入竞争赛道时,市场的洗牌就正式开始了。能在洗牌后活下来的,必然是可持续为消费者带来价值的企业。

《瞭望东方周刊》:对个人来说,如何拥抱这轮机器人新浪潮?

朱涛:拥抱机器人新浪潮对于个人来说,不仅仅是作为消费者(服务对象)去接触机器人产品,还要思考具身智能的普及会给人类社会带来什么。

在数字化转型下,社会所需要的总工作人数并不见得会减少,甚至在劳动人口占比降低的情况下,每一个劳动者都变得更加珍贵,并不会因为机器工人参与劳动,人类就失去价值。

未来的世界,会由人与机器人共同组成。各行各业既要使用机器人,也要作为机器人产业链的一部分,去创造机器人。未来更多人类劳动者会有机会投入到机器人产业链中。也要认识到,未来简单重复且高强度的体力劳动机会有可能减少,但同时,更具有创造性、更动态以及更加人性化的工作机会则会增加。

关键十字路口

《瞭望东方周刊》:未来机器人的具体形态将如何发展?人形机器人会更有优势吗?

朱涛:很多人力难以承担的工作可以由工业机器人完成,其中一部分需要由协作机器人完成。如果任务内容需要机器人更加“类人化”,那就可以让人形机器人去完成。

社会对人形机器人充满兴趣和热情。但在很多场景中,人形机器人其实不具有优势。如工厂里的物料运输,需要的可能是一个多地形的移动机械手臂。它具有一定的承载量,还具有激光引导视觉,能够自主寻找路径。

以智能制造为例,我们既有离散型行业,也有流程型行业。在流程型行业中,如钢铁或精细化工工厂,作业环境复杂,高温、高压,充满酸腐蚀,有时需要爬高爬低,在井下特定狭窄空间操作,人形机器人在这类环境中并不适用,且效率相对较低。这些情况下,作业机器人虽需要具备一定的智能,但是更强调高可靠性和高环境适应性。

对市场来说,具备可靠的智能执行、响应以及可靠的软硬件运动,才是合格的具身智能产品。至于机器人的外在形象,要根据场景需求而定。

《瞭望东方周刊》:人形机器人未来市场规模将有多大?

朱涛:目前,人形机器人企业尚未实现大规模量产,行业整体仍处于摸索阶段,技术开发依然存在不确定性。目前看,已经到了关键的十字路口:在不久的将来,我们可能看到重大技术创新引爆一个巨型市场;也可能看到因为受制于某些瓶颈,导致产业发展延迟,市场规模仍保持在较低的水平。

我们可以大胆设想,如按照高速发展的情景推演,到2030年,人形机器人有可能达到普遍通用的程度,成为彼时广泛场景的可靠选择。届时在各类适合人类工作的环境和场景中都有可能看到人形机器人的身影。在这种情况下,预计到2050年,全球人形机器人的需求将持续上升,年产量或将达到5000万台左右,整个行业有望实现1.5万亿美元的年收入。届时,人形机器人将会帮助人类提高生产力,改善产品质量,与人类同事无缝合作。机器人的广泛使用还有可能为制造业、医疗、教育、娱乐等诸多行业带来变革,创造出新的商业模式,催生出新的企业甚至构建新的行业。

而在保守情景下推演,如果受制于软硬件技术瓶颈,人形机器人的使用也有可能将被局限在小众领域里,更多在受到严格控制的场景下应用,或是在危险环境中完成特定任务。这种情况下,2050年时,预计全球人形机器人的年产量将不会超过200万台,全行业年收入规模也有可能止步于2000亿美元左右。人形机器人生产商则有可能要应对沉重的开发成本、复杂的技术挑战和充满不确定性的监管环境等。开发投入不足也会导致人形机器人之间的互通性有限、用户界面难用等。

我个人对中国具身智能技术持续创新持乐观态度。对于大多数中国相关企业而言,现在就要认真思考:在未来的具身智能市场上如何定位?如何分一杯羹?当新技术来临时,该如何应用并创造长期价值?

(作者系《瞭望东方周刊》“人工智能+”工作室主任)

罗兰贝格管理咨询公司(Roland Berger):1967年成立,是全球顶级咨询公司中唯一起源于欧洲的公司,在全球33个国家的主要商业中心设有52家分支机构,拥有3500余名员工,服务超过1000家国际客户,并在过去5年中为超过40%的财富500强企业提供服务。罗兰贝格深耕中国市场,并长期关注人工智能与硬件技术。罗兰贝格发布《人形机器人的崛起》研究报告。