龙腾中国:红山文化古国文明考古特展

作者: 王悦阳

循大道,致万里。自古以来,龙在我中华民族的传统中一直是祥瑞的象征。相传龙能飞行,擅变化,会呼风唤雨等,与凤凰、麒麟等并列为祥瑞。它不仅是中国古代神话中的动物,更是中华民族的象征之一,直至今日,全球各地的中华儿女依旧以“龙的传人”为傲,在积极提倡“人类命运共同体”的新时代之中,全球华人以自身的努力、拼搏、勤恳、善良,在世界舞台上谱写着属于黑眼睛、黑头发、黄皮肤的“龙的传人”新的辉煌与传奇。

中华民族是“龙的传人”,对龙的崇拜贯穿血脉之中。然而,龙文化源起何时何处?中华文明的信仰体系如何绵延传承?近日,作为上海博物馆“何以中国”文物考古大展系列的第四展——“龙腾中国:红山文化古国文明考古特展”在上海博物馆盛大开幕。以“龙图腾”著称的红山文化,加上它“庙坛冢”背后蕴含的“敬天、崇祖、尊王”的信仰体系,共同勾勒出中华文明生生不息、龙腾中国的磅礴气象。

近年来,上海博物馆携手国内各大文博考古机构,聚焦我国考古工作和中华文明探源工程的突出成就和前沿成果,推出“何以中国”文物考古系列大展,做好“以物论史”“以史增信”两篇大文章,期望以展览为媒开启古今对话,更真实、更深刻、更自信地展示中华文明的悠久历史、独特贡献与不朽魅力,着力增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。

此次红山文化大展,上博联合辽宁、内蒙古、河北、北京等二十家博物馆与考古机构,甄选三百余件文物,汇聚红山考古百年成果及最新发现。作为东道主,上海市文化和旅游局党组成员、上海博物馆馆长褚晓波表示,希望大家能通过本次特展共同眺望“日出红山”的文明曙光,共同找寻中华民族意识中“龙的传人”的根脉所在,共同感受红山文化的磅礴力量与中华民族五千多年文明史的深厚根基。

红山文化

红山文化,这个考古意义上的学术词汇,对许多国人来说还颇为陌生。对此,作为此次大展策展人,上海博物馆考古研究部冯雨程做出解释,红山后遗址位于内蒙古自治区赤峰市红山,其具体位置在城区的东北郊,因其山峰呈赭红色,故而名叫“乌兰哈达”,蒙古语的意思就是“红色的山”。赤峰这座城市因拥有红山得名,而“红山文化”也由此命名。

考古学者发现并论证,红山文化是中国北方新石器时代的一颗璀璨明珠,发端于距今6500年前后,至5800年前后迈入古国文明阶段。这是中国北方重要的新石器时代考古学文化,分布于辽宁省西部、内蒙古自治区东南部以及河北省北部地区,面积约20万平方公里。红山文化发展到距今约5500年左右,出现了以“坛、庙、冢”为代表的礼制建筑,形成了以玉龙为代表的玉礼器系统,形成了中华民族敬天、崇祖、尊王的传统信仰,深刻揭示了中华文明的起源路径和特质,与此同时,也进入到精神信仰体系化和社会结构复杂化阶段,成为中国最早迈入古国文明的代表性考古学文化,是中华文明的重要源头之一,被誉为中华文化的“直根系”。红山文化古国文明考古成果,实证了中华文明延绵不绝、多元一体、兼收并蓄的总体特征,成为中国古代史的重要篇章,是需要我们弘扬和传承的历史文化遗产。

对此,中国社会科学院考古研究所研究员贾笑冰从研究与阐释框架的确立,考古发现重新构建的红山文化的时空框架,社会制度体系与意识形态的发展及其对中国文明连续性发展的影响等几个方面阐述红山文化考古研究的新进展与新趋势,研究成果展示了史前考古学研究是“重建中国史前史”的基础,红山文化所显示的统一的社会发展趋向和以开放包容的制度体系融合吸纳先进文化因素的特点成为中国文明延续性、创新性发展的核心特质,为认识多元一体的中华文明起源研究提供了重要的范例。

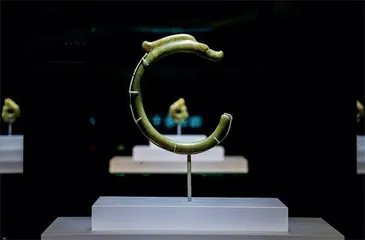

本次展览以故宫博物院藏的红山文化“C”形玉龙和辽宁省文物考古研究院藏的红山文化玦形玉龙为引,通过“龙出辽河”“龙行红山”“龙衍九州”三个单元阐释红山文化信仰统一、礼制初成的古国面貌,探究其如何走出一条独具特色的文明发展之路,实证中华民族五千多年的文明史,回答“何以中国”的历史之问。

步入上博东馆展厅,一条庄重优雅的“中轴线”纵贯延伸。占据这条“故事线索”的C位,来自故宫博物院的“C”形玉龙不偏不倚,浑然有王者之气。当观众将目光投向玉龙背后不远处,复刻版“红山女神”正在展墙上俯瞰众生。据策展人冯雨程介绍,本次展览的展陈设计旨在以现代语汇诠释古老文明,展厅的空间设计灵感源于红山礼制建筑,方圆结合、中轴对称。中轴线串联“C”型玉龙、“红山女神”及“坛庙冢”象征,形成文明之轴,庄重有序。展厅用“红山红”“石墨灰”作为主色调,辅以米色、翡翠绿、灰绿以凸显文物,整体“以山为形”,通过艺术装置延伸至公共空间,以展柜延续山形符号,地面勾勒女神庙线图,辅以牛河梁遗址沙盘与多媒体阐释“天人合一”的宇宙观,并等比例复原积石冢直观展示葬俗,引领观众寻根问祖,探源中华古国,见证龙腾之路。

神龙之源

红山文化为何频频出现与龙有关的文物?五千多年前龙形玉器有何含义?对此,辽宁省文物考古研究院研究员郭明曾作如此解读:“龙是诞生于北方地区的想象生物,在红山文化时期被赋予明确的文化内涵。自此,‘龙文化’逐渐形成。这种兼具不同生物特征的混合型生物形象,其发展与变化应当是多种文化元素不断融合发展的缩影。”在红山文化时期,龙开始以玉器为载体加以表现,而这类玉器也是分布面积近30万平方公里的红山文化分布区内造型变化最小、构成最为一致的一类玉器。红山文化中的龙是中国文化的重要标志之一,也是红山社会的显著特征,集中体现了中华文明包容与融合发展、多元一体的特性。

在上海博物馆东馆,不仅有长度仅4厘米、要在放大镜下才能一睹“芳容”的可爱玲珑“双龙首玉璜”,以及距今7000至6000年前的玦形石龙,还有极为罕见的“蚌质”龙形遗物……红山出土的“龙”,或强健、或轻盈、或优雅、或质朴,不断刷新人们对中华文明源头“龙文化”的认知。

在其中,无疑来自故宫博物院的“C”形玉龙最为著名。它高25.7厘米,最宽21.8厘米,是目前发现最古老的龙形玉器之一,距今约7000—6000年。此龙由一整块黄绿色的闪石玉雕琢而成,有着优美的虹形曲线。头部雕琢,单阴线眼,似梭形,大而凸出。吻部长而前凸,鼻上翘,下颚有两道阴线纹。脑后长鬣飘逸,神气生动,边缘呈刃状。龙身呈长圆柱形,光素,无肢无爪,无角无鳞,躯体似蛇,弯成C形弯钩,遒劲有力。中部有穿系孔。据冯雨程介绍,C形龙是目前发现玉器中龙的最早形态之一,也是最符合人们头脑中龙的形象的玉器,但对其造型来源却有多种说法:有学者认为其祖形的最初来源与猪首有关;也有人认为,此龙的祖型为马首形,长鬣看更近似于马,极似草原奔马;还有人认为是多种动物的集合体......无论如何,大家均不约而同地将其定名为龙,是最早的被公认的玉质龙。毋庸置疑,故宫所藏的这件C形玉龙简约、神秘,是史前红山人的神灵崇拜物,也是中华龙文化的源泉之一。

“这件来自辽宁省文物考古研究院的玦形玉龙,是首次经正式考古发掘出土的玉龙之一,证明了玦形玉龙源于红山文化,确定了玦形玉龙的文化属性。”在另一件重要展品——玦形玉龙前,冯雨程介绍道。这件玦形玉龙通体高10.3厘米,宽7.8厘米,厚3.3厘米,1984年出土于辽宁建平牛河梁遗址第二地点一号冢4号墓,为淡绿色玉制,微泛黄。通体精磨,光泽圆润。背及底部有红褐色沁色,背面沁色面积较大,颜色尤重,且不够光滑,疑为河磨玉的皮壳部分。龙体卷曲如环,头尾切开又似玦。体扁圆而厚,环孔由两侧对钻,呈圆形,边缘磨光。背上部钻单孔,孔缘不规则。兽首形,短立耳宽厚肥大,两耳之间从额中到头顶起短棱脊。目圆而稍鼓,目的圆度略不规则,吻部前突,有鼻孔,口略张开。“玉龙出土的位置比较特殊,位于墓主人的胸部,且有两条玉龙背对背,或许象征着墓主人的身份。”

龙出辽河

红是“中国红”,龙是“中国龙”——形形色色的龙,让红山文化的气质凸显不凡。展览中到底有多少条“龙”?数量之多之繁,即使策展人也很难一一枚举。

展览起始为“龙出辽河”,因红山文化兴起于西辽河流域,地处衔接东北平原、华北平原和蒙古高原的三角地带。距今8000至5000年,辽河流域气候暖湿、环境适宜,温带森林与草原交接,成为东北渔猎文化与中原农耕文化交汇的前沿地带。特殊的自然和人文环境塑造了红山社会以渔猎为本、农业逐步发展的经济形态。红山文化大量继承了本地区文化传统,吸收了来自东北地区与中原地区文化因素,交流融合,兼收并蓄,形成了地域特征鲜明的文化特色,推动了红山社会的复杂化进程。

特别值得一看的是国家博物馆藏左家山下层文化玦形石龙,这件距今6000多年前的吉林左家山遗址出土的石龙或为中国迄今所见最早的石雕龙,1985年发现于吉林省长春市农安县左家山新石器时代遗址地层中,为灰白色霏细岩雕制。此石龙周身光滑无纹,龙身蜷曲,首尾衔接呈玦形,衔接处雕出未断开的缺口,龙首部雕出双耳、吻部等轮廓,背部一穿孔,用于系挂。根据石龙出土地层信息,结合红山文化玉猪龙从“首尾开口较小、内侧连接”向“首尾开口较大、不相连接”形态演变特点,此件石龙年代略早,因而更显古朴,或为后来各地玉雕龙的“祖形”。

更为罕见的当数2023年在内蒙古赤峰市彩陶坡遗址发现的一件“蚌质”龙形遗物。与人们司空见惯、矫健灵动的龙形不同,它呈现横向舒展的姿态,是首次考古发现红山文化早中期的龙形文物,为学界研究红山文化龙形象和龙信仰传承演变提供了重要线索。

创新的过程也是融合发展的过程。展览中,来自阿鲁科尔沁旗博物馆藏的彩陶筒形罐,于1974年出土于内蒙古阿鲁科尔沁旗巴彦塔拉苏木。此陶罐侈口、筒形腹、平底、红陶质地、外绘黑彩,肩有两小突起。特别之处在于,该罐汇聚菱形方格纹、仰韶文化的玫瑰花纹及红山文化的龙鳞纹,由此印证了五千年前,亚洲东西和中国南北几种古文化在辽西地区的交流融汇。

龙行红山

距今约5500年,红山文化进入晚期阶段,社会发展进一步加速,聚落等级和功能产生分化,出现了远离居址、不同规模的礼仪场所,形成了由神庙、祭坛、积石冢构成的祭祀体系,体现了以祭祖和祭天为主要内容的祭祀文化,标志着红山社会迈入文明阶段。大型礼仪中心牛河梁遗址群的规划、设计、营建,是红山古国生产力水平和文明成就的集中反映。

在“龙行红山”单元中,就汇集了大量这一时期的珍贵文物,诸如辽宁省文物考古研究院藏红山文化彩陶塔形器、红山文化泥塑仿木建筑构件、兴隆洼文化石雕神人像和辽宁喀左东山嘴遗址出土的陶塑孕妇小像、巴林右旗博物馆藏红山文化巫觋像、辽宁省博物馆藏红山文化玉鸮等展品。

尤其值得一提的是1973年辽宁阜新胡头沟遗址1号墓出土的玉鸮,高仅3.1厘米,宽也不过3.1厘米,全身淡绿色,质地温润细腻,部分区域可见白沁或自然沁色,表面呈现哑光或油质光泽。玉鸮呈展翅飞翔状,双翅向两侧展开,表现出动态张力。这种造型可能模仿了鸮类(猫头鹰)捕猎时的姿态,反映了红山先民对自然生物的细致观察。据冯雨程介绍,相较于其他红山玉鸟(如牛河梁遗址的玉凤),翅膀比例较窄且线条简练,体现红山玉器“以形写神”的抽象化表现手法。可能与当时玉料切割工艺或图腾象征需求相关。其尾部作扇形展开,与翅膀形成平衡构图,增强了视觉稳定感。