基于积极心理学视角的学生创造力培养路径探究

作者: 黄丽宽

中图分类号:G441 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)14-0001-04

1997年,美国心理学家塞利格曼提出积极心理学。随着时代的发展,其内涵不断丰富。积极心理学助力创新的内在机理在于:积极心理学研究利于激发人内心的力量,使人处于最佳状态,让人的反应更准确、认知更全面、思维更活跃,更有利于进行创新活动。在培养学生创造力过程中,教师从非认知角度入手,“解构”积极心理学,构建积极心理学与创造力的内在逻辑联系,以课堂活动为载体,探寻培养学生创造力的实践路径。

一、基于非认知的积极心理学视角主要构成部分

(一)自我规制

1.自我反思,形成自我认知

自我反思主要是解决内驱力问题,通过对自我意识的修正、情绪的调节以及行为背后心理活动的思考等,实现对自我的全面认知。

2.荣誉感召,助力思想形成

荣誉感召主要指外部约束力,包括基于价值认同的荣誉感召、基于道德认同的责任担当等,是激发积极心理的外部环境意识。

3.坚持不懈,推进自我执行

坚持不懈是持续性获得积极心理的重要因素,也是不断进行探索而增强自我效能感的精神动力,需要具备较强的激情与专注、自律与自控、毅力与坚持等优良品质。

(二)人际关系

1.有效沟通,处理与他人的关系

沟通是表达自我、理解他人,并达成共识和心理认同的重要方式,有利于处理个人与他人的关系,促进合作性项目的推进,激发内心的集体荣誉感

2.融入团队,明确个人自身定位

定位是合作的前提,利于发挥个人的长处,在集体中贡献个人的力量,获得他人的认同感和自我效能感。

3.社交技巧,融团队显自我价值

在团队中个人价值得以发挥的前提是良好协作关系的建立,这凸显出社交技巧的必要性。为此,需要学会尊重、平衡这些良性的人际交往技巧。

(三)执行能力

1.外化想法,坚持去做

执行力是积极心理的外化表现,而执行后的最佳结果能促进积极心理的构建。为此,需真正将心意转化为行动。

2.打破定式,求新去做

在行动中,需要打破固有的思维方式,基于现实、个人、条件,不断克服各种困难、障碍,并在此过程中,创造新的问题解决方法。

3.取经他人,完善去做

在遇到困难,且个人无力解决时,则需要借助

他人,如从集体中获得支持,不断完善思路,有效完成事情。在获得帮助中,感受人性的温暖,促进积极心理形成。

二、心理学视角下的创新能力本质及构成的内容

(一)创新的本质特性

创新的本质特性有三:一是新颖性,区别于传统的,且所呈现效果相同,或更好的方式;二是价值性,既包括物质价值,又包括精神价值,抑或兼而有之;三是真实性,反映人真实的思维和想法。

(二)创新的基本构成

1.创新品质

创新品质是创新的内在精神动力,是指有别于传统的、程式化的个性化特质,既要对事物产生好奇,又能基于事物的原有部分进行大胆地想象与改造,让实践更具有价值性和新颖性。

2.创新思维

创新思维是创新的核心,决定最终方案的制订和落实,主要有:批判思维,从矛盾视角思考;连贯思维,从联系视角思考;灵活思维,从发展视角思考。

3.创新技能

创新技能是创新呈现的方式,既可通过图文,又可借助材料的加工,形成具体的事物,折射出创新的思维和真实思想。

三、积极心理学视角培养学生创造力的路径

(一)借助自我规制,“释放"学生的创新品质

创新品质本质是对自我的突破,基于对个人的正确认知,对个人行为目标的明确认知,并在上述两个认知基础上,对现实实践的坚持。在塑造学生的创新品质中,教师通过启发学生“自我反思”,让学生客观认识自我,培养自信心,敢于创新;通过引导学生“荣誉感召”,明确具体实践创新的意义,践行创新;通过鼓励学生“坚持不懈”,实现激情与专注、自律与自控、毅力与坚持,真正在“一步一个脚印”中,实现创新。

思维创新除了依靠个人,更离不开集体的力量。通过集体的讨论和协商,有利于打破个人的思维定式,集结集体的智慧,构建思维创新的“最大公约数”。教师可接力人际关系,激活学生的创新思维,引导学生运用社交技巧,融入团队,找准自身定位,从联系视角认识个人价值与集体目标的关系,在集体荣誉感的感召下,激发个人潜能;

引导学生与团队成员有效沟通,不断打破个人的思维局限,通过一个学生的观点点燃另一个学生的灵感,并让整体学生的思维具有辩证性、发展性、联系性,实现学生创新思维的“激活”。

(三)落实执行力,“铸就"学生的创新技能

创新技能是呈现创新的结果,而执行力是创新的整个实践过程。在塑造学生的创新技能上,教师可从以下三点入手:首先,鼓励学生,让学生将心意转化为行动;其次,启发学生,让学生突破思维定式,借助多维视角,从新的观念、思维方式入手,解决问题;最后,引导学生,树立“他山之石可以攻玉”的理念,既要向他人请教,也可查阅资料,实现创新。

四、积极心理学驱动学生创造力的活动必备遵循

(一)内容的趣味性与连贯性

趣味性的内容,可让学生在短时间内融入教学活动中,实现教学的顺利导入;连贯性内容,有利于学生对活动产生持续性兴趣,提高学生的专注力,激发学生探究的动力,使学生在活动中,积极思考和表达,获得良好的参与体验感,为培养学生的创新能力创造条件。

(二)规则的公平性与包容性

公平的规则,能让学生认识到活动参与的平等性,消除学生“被区别对待”的心理,提高学生参与的能动性。包容性的规则,能使学生获得心理安全感,不会因为犯错而产生心理负担,助力学生将心意转化为行动。以上为学生的创新提供了规则条件。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251401.pd原版全文

(三)实施的开放性与支持性

开放性的实施能使每一位学生参与其中,且均可“有所思”“有所行”“有所创”“有所获”,从而扩大整个活动的影响面。支持性的实施,集中于为学生的探索提供精准的“脚手架”,立足学生最近发展区,让学生在“茅塞顿开”中,感受思考的魅力,激发学生的创新思维。以上为学生的创新提供了实施条件。

(二)接力人际关系,“激活"学生的创新思维 五、积极心理学视角下培养学生创造能力的案例

(一)引项,与生互动:激发兴趣,在求新中,增强学生自我效能感

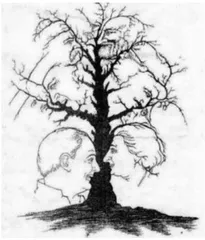

在引项阶段,教师引人“观察图中图”的游戏活动,充分运用学生想象力丰富的优势,引导学生观察与分析图中之图,表达个人的发现,并结合学生的发现角度与个数,给予相应的奖励,培养学生的自信心,让学生获得自我效能感。与此同时,教师以小组的形式,开展此活动,唤醒学生内心的集体意识和荣誉感,“隐形化”地落实荣誉感召,更让学生在与教师互动中,集中注意力,不断有新的发现,增强学生自我效能感的持久性,更让学生认识到个人在集体中的价值。在具体“观察图中图”时,教师从以下角度落实:

1.构建小组,讲授规则,实施荣誉感召

在游戏活动开展前,教师首先划分小组,在尊重学生意愿的同时,保证小组内部有性格各异的学生,为创新性想法的产生埋下“伏笔”。其次,讲解此次游戏活动的规则。教师通过多媒体展示图1,让学生寻找图中的“人脸”,而正确找到人脸的学生可为小组争取1分,而小组总积分以平均分配的方式给组中每个人。学生可用所获的平均积分换取奖品,如文具、书籍、小玩具等。通过规则的讲授,让学生以小组荣誉为驱动力,投入游戏中。

2.开展游戏,师生互动,强化自我效能

在讲授规则后,教师开展游戏,通过正向鼓励的方式,激发学生的自信心,并以奖励小红花的方式,调动更多学生融人其中,使学生享受不同视角观察与想象的思维快乐的同时,为集体做贡献。以下以文字形式,介绍一段师生互动。

学生1:我看到树的最下边有两张脸,左侧是老爷爷,右侧是老奶奶!

教师:你观察真仔细,给你们小组加5分,继续努力哦!

学生2:树的最上边有两张脸,左边的戴着帽子,右边的略微秃顶。

教师:你的视角真独特!也给你们小组加5分!除了观察树的上边与下边,还能观察其他部分哦!

3.增加奖励,持续观察,做到坚持不懈

在一阵沉默后,教师再次提高奖励额度:请尝试闭上眼晴,打破固有思维,以第一次看这张图的意识,再次观察图片,你是否有新发现?每次发现一张脸,奖励小组10分。在奖励和提示下,学生开始发现新的人脸,并获得“双倍”奖励。

学生3:树的中间也有两张脸。我看到两张分

别朝下的脸。

教师:你真是个细心的孩子,给你们小组加10分!

此外,教师惊奇发现:每次学生回答正确,学生所在的小组会“拍拍”为组争光的学生的肩膀,使得该位学生获得集体认同,也让更多学生持续投入观察中。在游戏结束时,教师发现:部分学生因为没有为集体做出贡献,而略微愧疚。这为探项的开展埋下伏笔。

综上所述,在"观察图中图”中,主要锻炼了学生的观察与分析能力,让学生建立头脑中的“人脸”与图中人脸的连接,感受观察角度不同,而呈现不同视角的快乐,培养学生的求新求异思维。

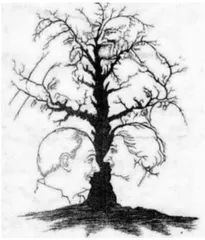

(二)探项,组内交流:观点采摘,在协作中,认识他山之石重要性

在探项阶段,教师引入“迁移图中图”的活动(图2),让学生结合图片的特征,迁移现实生活中具有类似特征的动植物,或是物品,使学生的思维半径由“图”扩大到“生活”,提高学生的想象力和创造力。在此部分活动的开展中,教师注重从以下角度入手。

1.树立交流原则,提供前置条件

社交技巧是合作交流得以开展、学生思维相互“点燃”的重要前提条件。为此,教师需要提前说明交流规则:一是,学会尊重。在别人发言时,聆听者不要打断,并将意见或想法以文字形式记录下来。此外,允许学生发言中的错误,并以为本组贡献为落脚点,积极引导犯错学生纠正。二是,平等意识。在整个交流中,学生之间是平等的,不因学习成绩、班级职位而区别对待。

2.开展游戏探索,激活创新思维

在明确交流规则后,教师开展游戏探索,让学生结合图2中的形状,联想生活中对应的物品或动植物,进一步培养学生的想象力,也让学生在交流中借鉴彼此建议,从矛盾、联系、发展角度思考问题,培养学生的批判思维、连贯思维和灵活思维。

在此,介绍一组学生的探讨成果及过程:学生1看到图后,联想在山上打鸣的大公鸡的“鸡冠”。学生2结合学生1的“山上”,联想到山的外部轮廓。此后,学生3纠正学生2,山上轮廓不具体,而应是山上树叶的一部分。学生4结合“树叶”继而联想到水果——火龙果的叶子。

3.表达活动感受,重视他山之石

在此活动结束后,教师鼓励学生分享感受。一位学生分享如下:我意识到个人思维的局限性,我们需要借助集体的力量,通过交流,激发彼此灵感。

(三)研项,实践操作:克服突破,在执行中,培养学生的创新能力

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251401.pd原版全文