三毛九十

作者: 王悦阳

光光头上三根毛,圆圆鼻子往上翘……在中国美术史上,有这样一位可怜、可爱的小男孩,曾经引起数以千万读者的喜爱,也曾影响过几代人,这就是被刘旦宅先生誉为“上海画坛一只鼎”的漫画大师张乐平先生笔下诞生的漫画人物“三毛”。

三毛作为中国长篇漫画代表人物之一,问世至今已整整九十年了。他诞生于上海,1935年7月28日的《晨报》副刊《图画晨报》上,因为发表连环漫画《王先生》的漫画家叶浅予生病,张乐平临时救急,在该报发表了两幅有关“三毛”的漫画,以补《王先生》之缺,这可能是现在能找到的最早的“三毛”。没想到的是,这一可爱的小男孩形象一经问世就广为流传,张乐平先生也被誉为“三毛之父”,特别是《三毛从军记》和《三毛流浪记》两部长篇连环漫画,不仅成为中国美术史上的经典,更被誉为“没有文字的文学巨著”。到了今年,三毛90岁了,依旧是家喻户晓的中国漫画经典代表人物,影响深远。

不仅如此,几十年来,有关三毛系列的漫画书,始终畅销不断,更被译成多种文字,行销海外,有关三毛的戏剧、电影、电视剧、动画片,更是层出不穷,全新的三毛系列动画片依旧火热播映……90岁的三毛不仅是中国漫画的典型代表,更是上海文化的一张永不过时的金名片,也是一款热门的文化IP。90年来,三毛故事始终伴随着读者,更是被不断改编和重新演绎,在各个领域持续焕发新的生命力与感染力,深刻影响了数代人的心灵。

漫画时代

关于漫画一词,究竟属于异域引进的“舶来品”,还是早在宋代《容斋随笔》就出现过的“漫画鸟”寓言,至今仍是学术界难以明确的观点。但无论是16世纪的意大利壁画,还是镰仓时代的日本,抑或是19世纪末在中国报纸上的流行……用绘画语言记录时代,反映生活,用或幽默,或讽刺,或赞美,或鞭挞的艺术手段,展示老百姓的喜怒哀乐,所思所想,始终是中国绘画一以贯之的传统。从魏晋墓室里反映贫富生活差距又略带夸张味道的人物生活组图,到敦煌藏经洞里经卷上画的“冯巩脸”(一位菩萨,眉眼酷似“我想死你们了”的冯大爷),上至大明皇帝的御笔《一团和气图》,下至宣和画院画工描绘的《踏歌图》《货郎担》《骷髅婴戏图》,还有“扬州八怪”罗聘画的《钟馗登东》,艺术巨匠齐白石画的《不倒翁》……历朝历代,这类带有诙谐幽默色彩的艺术作品,其功用、价值、艺术手法,皆可视为“漫画”之雏形与远祖。

毋庸置疑的是,上海是中国现代漫画发源地。上世纪30年代,是中国漫画大师辈出的黄金时代,更有远渡重洋而来的西方漫画作品。同时,上海漫画家们则扎根城市精神,通过对海派文化、市井生活、风俗人情的经典描摹,凭借着上海文化的独特魅力,成为漫画历史上独树一帜的风景。在他们笔下,既有里弄小巷石库门,也有十里洋场五色斑斓,更有针砭时弊、群情激荡的爱国情怀。百余年来,上海这座城市诞生了无数漫画艺术大家,也为时代留下了许多经典的艺术形象,直至今日,几代漫画人用艺术的视角俯瞰新老上海的时代变迁,讲述中外艺术家与上海这座城市密不可分的关系,用漫画这一老百姓喜闻乐见的艺术形式,将上海这座城市的时代变迁娓娓道来。

在众多的漫画类别中,长篇连载漫画无疑是漫画艺术园地中的一朵奇葩,在上世纪三四十年代,诞生了诸如三毛、牛鼻子、蜜蜂小姐、王先生与小陈等一大批精彩纷呈的漫画人物形象,他们大都性格鲜明,突梯滑稽,多为城市中的升斗小民,充满烟火气与时代感,与读者有着极为亲切的关系,而这些或幽默或可怜或活泼或滑稽的艺术形象,至今读来,依旧令人赞叹,成为一个时代的记忆。

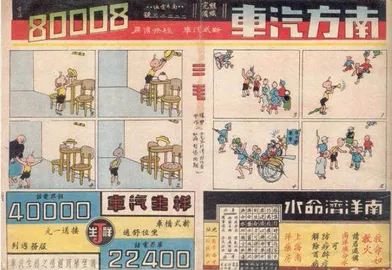

长篇连载漫画的出现与走红,一方面是受到当时国外诸多精彩纷呈的连载漫画的影响与启发;另一方面,精彩的连载漫画也能帮助报刊、杂志提高销量,吸引读者,扩大影响,因此,在属于上海的那段“漫画时代”中,能产生如此众多的艺术佳作与读者喜闻乐见的漫画形象,也就理所当然了。而在其中,无疑张乐平先生创造的三毛形象,是最具代表性的。

三毛变迁

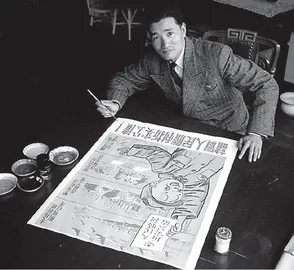

从小成长于民间的张乐平先生,基本上可以称为自学成才,加上他的勤奋努力,成就了他的漫画梦。张乐平先生就和他的漫画一样,坚强善良、爱憎分明,他用他的画笔记下来人间沧桑,歌颂着美好善良,同时也抨击了人心的丑陋,虽然是无字漫画,但他现实有力、幽默风趣的画风让“三毛”成了一个经典的角色。

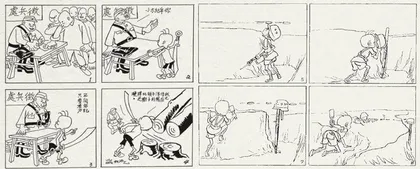

事实上,自三毛这一形象创造出来开始,他的“人设”也在不断根据时代的变化而发生改变。据张乐平之子张慰军先生考证,最早的三毛形象,造型定位是一个不到10岁的小男孩,脑袋很大,光头,只长三根头发,穿一身毛衣,他聪明,顽皮,好动,对世界充满着好奇,看到什么新的物件,都要去摆弄,搞个明白;看到别人的种种动作姿态,都要去模仿表演,于是闹出种种哭笑不得的笑话,这一形象设定依稀可以看出受到当时外国一些连载的儿童漫画的影响,走的是“诙谐闹剧”的路线,因此,早期的三毛,可以视作上海弄堂里和街头随处可见的都市孩童。

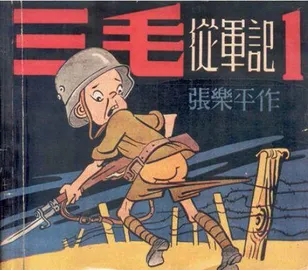

随着时代的变迁,在抗日战争中,三毛虽然小小年纪,却在参军征兵处争着一定要报名参军上前线杀敌……可见,在抗日烽火的历史进程中,三毛尽管活在纸上,却与千千万万的中国同胞少年一样,在历经艰辛的人生道路上坎坷却顽强地成长着,特别是《三毛从军记》系列漫画的问世,读者发现,此时的三毛已参军上前线,发挥聪明才智,以妙计杀死日本侵略者,缴获枪支,立功受奖。同时,借助三毛的从军经历,暴露了国民党政府军中官兵不平等,“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”等一系列问题。这是同样身在军营中,手拿画笔抗击侵略者的张乐平先生,最亲身的感受与体会——老百姓的守望相助,对待敌人的同仇敌忾,面对军队腐败的愤怒无奈……他都一一画入三毛的作品之中,给读者看到了一个真实的中国儿童在抗战岁月的艰辛成长之路。

抗战漫画

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,张乐平先生当年创作的长篇漫画《三毛从军记》,无疑是这段历史最好的见证。之所以《三毛从军记》能如此真实地表现抗战时期中华儿女的坚韧不拔,很大程度上源于张乐平先生当时以漫画为武器,千里跋涉,组织“抗日漫画宣传队”宣传抗日的亲身经历。

伴随着抗日战争的爆发,中华民族揭开了空前悲壮的一页,在国家和民族处于生死存亡的紧要关头,中国文艺界以民族救亡为己任,积极投身到全民抗战浪潮中。文艺成了整个抗日战线不可缺少的一个组成部分。文艺工作者们从各个角度,运用各种形式,创作出了大量反映时代精神与现实社会的有机结合艺术作品,深刻地记录了历史转折关头民族的情绪与时代变化。

而其中,漫画这一其时刚在中国大地上方兴未艾的全新艺术形式,得到了空前发展的机会,因此,抗战时期是中国近代漫画史上最为辉煌的时期,出现了自清末民初漫画作为一个画种诞生以来前所未有的创作高潮。年轻的中国漫画在这段时间得到了迅猛的发展,涌现了大批风格成熟、鲜明,艺术性和思想性都较高的漫画大家,承担起记录历史的责任。因此,抗战漫画也成了中国近代美术史上极为重要的篇章。

“抗日漫画宣传队”的领队是叶浅予,张乐平为副领队,队员有胡考、特伟、梁白波、席与群、陶今也。以后在整个转战的历程中,宣文杰、张仃、陆志庠、廖冰兄、陶谋基、叶冈、黄茅、麦非、周令钊、廖末林、章西厓、叶苗、丁深等也先后陆续加入。漫画宣传队先后到南京、镇江、武汉、屯溪、长沙、衡阳、桂林、重庆和东南战区金华、上饶广大地域。所到之处,画宣传板、办展览,常常冒着敌机的疯狂轰炸,从事抗日动员与宣传工作。他们还通过国际组织,把漫画送到国外,宣传中国人民的抗战壮举。

然而,宣传队创立伊始,却并不十分顺利。据张乐平先生回忆,这群热血沸腾的年轻艺术家们并没有按照愿望,脱下西装换上戎装,相反,在南京与当局交涉时期,却遇到了百般阻拦,碰了一鼻子灰。多方奔走后,南京市党部接受了漫画宣传队“无条件工作”,没有经费,没有津贴,只提供一点绘画用品,对此,张乐平先生回忆道:“尽管如此,已足够燃起胸中无限热火。一星期时间内,我们画出了大小两百多幅漫画,展览会盛况空前。”

11月间,随着南京撤退,宣传队来到了武汉,并终于找到了“组织”,接受军事委员会政治部第三厅领导,在周恩来、郭沫若指导下工作,叶浅予和张乐平正副领队可穿校级军官军装并由政治部三厅拨发活动经费和生活津贴。在此期间,宣传队不仅组织展览,还广泛印发抗战宣传品,更创办了队刊《抗战漫画》半月刊,由汉口的上海图书杂志公司发行,尽管前后一共只发行了十五册,但它展现了上海爱国漫画家从大上海奔赴在抗日的大后方进行的另一场异常英勇的抗战,也为中国抗日战场留下了不可磨灭的佐证与最为鲜活的记录。

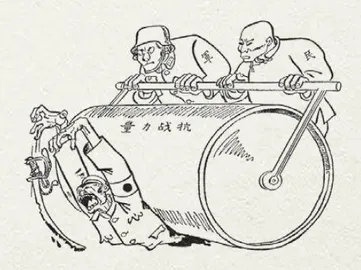

这一时期,作为漫画队副领队的张乐平,在《抗战漫画》上发表了数十幅漫画作品,又连续为《抗战漫画》作了四期封面画。《唯有军民合作,才能消灭敌人》一画,首先号召抗日军民团结合作,以有力消灭敌人。他所创造的“三毛”艺术形象也赋予了抗日主题。在《抗战漫画》刊出的《三毛的大刀》,描绘三毛报名参军时因年岁小、个子矮而被拒绝,于是他挥起大刀,砍倒两棵大树,喊道:“我不信东洋鬼子的颈子比树干还硬。”表现了三毛决心参军要去前线杀敌的英勇气概,十分感人。据叶冈先生在《散点碎墨》一书中回忆:“张乐平是漫画宣传队的副领队,是队中造型第一高手。他画的人物经得起解剖,所以队中有大画制作,第一起稿人总是他。”而据漫画队其他队员回忆,从南京到武汉,一些街区的大型抗日宣传画,特别是武昌黄鹤楼的巨型抗日壁画,其中的人物塑造和构图起稿,张乐平都起着至关重要的作用。

辗转千里

在武汉期间,由于漫画宣传队的出色表现,第三战区长官司令部请漫宣队去帮助做宣传工作。于是由主持漫宣队工作的张乐平带领廖冰兄、陆志庠、麦非、叶冈等队员,于1938年6月由武汉出发,坐船到九江,再转乘火车到南昌,然后搭汽车到安徽休宁第三战区政治部所在地开展工作。1938年9月,张乐平率漫宣分队抵达长沙。后来,随政治部三厅由武汉撤至长沙的漫宣队其他成员与张乐平他们汇合。