大鹏:打工人的“哭替”

作者: 胡克非

几个月前,观众为剧、影两个版本的《长安的荔枝》先后上映唏嘘。那时,观众普遍认为,先上映的版本将会对后来者形成心态上的碾压,观众会先入为主地认为,先上映版本中的人物形象,更符合原著中的样子。

但结果恰恰相反,虽然剧版里雷佳音几乎完美满足了读者对原著的想象,但剧情拖沓注水、线索繁杂无序,反而成就了后来的同名电影。

在片长122分钟的电影《长安的荔枝》中,大鹏饰演的李善德在影片开播十几分钟后策马上路,剧版《长安的荔枝》到了第十集,主角还在拉扯斗鸡。

可以说,大鹏把《长安的荔枝》榨出了“原浆”,在同行的衬托下,显得格外“爽口”。

收缩时间线

相比起“原创”了多个任务且增加了大量剧情的剧版来说,大鹏执导的影版做了大量减法。电影的主干一目了然,所有的线索不用猜,全是直给。这令没有看过原著的观众,也能清晰了解这是一次马不停蹄的“极限挑战”,挑战失败就是满门抄斩,让观众感到紧迫。

主线干净利落,丝毫没有拖泥带水,采用线性逻辑层次清晰:领任务、执行任务、解决困难、完成任务。

影版对原著中的人物进行了部分删减,高力士和韩洄被删除,胡商苏谅和峒女阿僮的戏份也随之减少,更没有阿僮和李善德的离谱感情戏,这让观众可以将更多注意力放在争分夺秒的李善德身上。

影片也通过大幅字幕倒计时的方式来不断提醒观众,时间紧迫,任务复杂。而长安和岭南则用不同的色彩进行区分,让观众瞬间转换视角,接受角色所处的环境。这样的处理同样加快了节奏。

大鹏在有限的时长中对苏谅和林邑奴两个形象进行了小幅改动,让他们相比原著更出彩,白客特有的松弛,给出了观众对于苏谅的最佳想象,片尾的原谅情节,也弥补了部分原著粉的遗憾。林邑奴怀揣着“去长安”的梦想,最终死在距离长安一个时辰的路上时,直接把影片的情绪顶上高潮。但改动同样是双刃剑,由于二者和主角之间的铺垫不足,使得部分行为显得缺乏合理性。

大鹏的改动并非没有缺点,或因“友情”等,影片中增加了大量需要露脸但是毫无价值的角色,如宋小宝扮演的算卦先生、付航扮演的峒人、金广发扮演的大和尚、在荔枝园投喂香蕉的鬼畜二人组,这些角色几乎对剧情没有任何价值,唯一的作用就是让观众在影院中交头接耳:“这个人,叫啥来着?”

相似的改动还有,杨幂饰演的锦娘郑玉婷,在影片中增加了大嘴巴抽人的“特殊技能”,并反复出现,这不仅没有让角色增加喜剧效果,反倒让本就演不出贤妻良母感的杨幂,显得更加尴尬。

事实上,上述这些改动,更适合放在宣发的花絮中而非正片里。

最懂打工人

如果说马伯庸是最懂打工人的作家,那大鹏绝对是最懂打工人的导演。从出道至今,大鹏的影片始终保持着统一色彩,非科班出身的他,姿态始终放得非常低。

有观众时常认为,大鹏的作品过于商业缺乏艺术,但这就是大鹏,他从未标榜过自己是个艺术家。

如果说《煎饼侠》和《缝纫机乐队》是满足一个男孩关于武侠和音乐的两个梦,大鹏后续的作品如《吉祥如意》《保你平安》《热烈》都在不断触碰现实议题,他几乎始终秉承着“武侠心态”“小品笑料”“好人有好报”等固定元素进行创作。

这让他的作品时常有一种“勇气可嘉”却又“浅尝辄止”的套路感。看上去都摸了一把,却又什么都没碰到,解痒却不解气。

直到去年,大鹏、白客、庄达菲等人参演的《年会不能停!》,让大鹏彻底找对了感觉,相比起更沉重、更敏感且无法深入的社会话题,“牛马打工人”的人设,受众群体清晰且安全。

三人组的定位十分清晰,大鹏负责荒唐和逆袭、白客负责窝囊和温暖、庄达菲则负责勇气和执拗,而那些口蜜腹剑、道貌岸然、朝三暮四的“打工人”自然就被设定成为反派。

当这个组合碰到了《长安的荔枝》,无缝对接成功,不需要适应便完成了配对。相比起《年会不能停!》的现实背景,换到大唐年间的《长安的荔枝》反而让大鹏把手脚抻得更开了一些。

在《长安的荔枝》中,摸鱼、画饼、踢皮球、房贷都被大鹏直接表达了出来,没有任何隐藏和遮掩,显得荒唐且心酸。

片中,李善德为了运送荔枝,跑各个衙门要钱要人要马匹时,像极了打工人为了一个签字,跑遍各个部门,却让各种部门指使得四处乱窜的样子。

电影中的朝堂也像极了写字楼的视觉效果,李善德站在一个圆圈的中间愁眉苦脸。

有人说:“闭环的意思,原来就是让人无路可走。”

在李善德和苏谅探讨“赞助费”一事中,有个数字格外有趣,李善德估算需要766贯成本,苏谅表示自愿追加三成给1000贯,李善德脱口而出,766贯追加三成是996贯。

或许普通观众会忽略“996”这个数字,但打工人不会,因为那是他们真实的日常。那个曾经被称为“福报”的日常。

马伯庸如是写了,大鹏也如是拍了,一拍即合。

片尾的升华

全片最打动观众的改编在结局,在完成运送荔枝的任务后,李善德全家被流放岭南。

原著的最后是这么写的:“当天晚上,他病倒在了床上。家人赶紧请来医生诊了一回,说是心火过旺,问他可有什么心事,李善德侧过头去,看向北方摆了摆手:没有没有,只是荔枝吃得实在太多啦。”

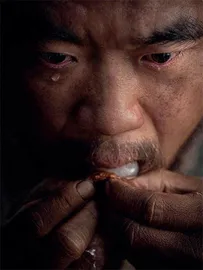

而在影片的最后,满头白发的李善德在脑中闪回了自己在长安意气风发的样子,又闪回了兵荒马乱的长安场景后,放声痛哭。

在李善德的一声声痛哭中,有对长安友人的不舍,有对庙堂的不满,有对一生的不甘,也有塞翁失马的解脱。

他哭的是自己拼了命送去却没人在乎的荔枝,他哭的是自己买下又丢掉的房子,他哭的是自己差点失去又复得的家人,他哭的是那个喊着要“去长安”却最终没能前往的林邑奴,他哭的可以是任何人和事,甚至包括你和我。

算学高手李善德,算得出最快运送荔枝的方案,却算不出国家的兴衰、算不出百姓的疾苦,更算不出自己的命运。“任何算法,也算不了命。”这让“牛马”李善德和整个故事在影片的最后定格时得以升华,让同样身为“牛马”的观众感同身受。

那些观众说不出、喊不出、哭不出的内容都让李善德代替了。观众曾经常说大鹏是打工人的嘴替,在这一刻,大鹏是打工人的“哭替”。曾经那个“浅尝辄止”的大鹏,在马伯庸的加持下,在《长安的荔枝》中火力全开。

无论最终票房几何,在这个炎热的夏天,《长安的荔枝》切切实实扎中了某个群体,扎得很深,几乎扎透了。