在算法之外

作者: 张丰

腊月二十八上午,我想去县城参加一个同学聚会。

吃过早饭,我从容地打开叫车软件,发现上面一直在反复出现一个扇形波纹——系统一直在呼叫2公里以内的车辆,但是没什么进展。

过去两年我多次回到家乡,发现最大的变化是网约车系统成功“下沉”到乡村。暑假的时候,我在家里叫了一辆车,开往50公里外邻县的高铁站。

妈妈一直催我早点出发,我告诉她车辆到我家的时间,准确到几点几分,让她非常惊讶。

前一天从县城回来,我已经见识了乡村大堵车的盛况:20多公里路程,出租车开了2个多小时。路上塞满了各地车牌的车辆。

司机告诉我:你看,那些规规矩矩开车的,绝大部分都是外地回来过年的;加塞的,都是咱们本地司机——只有本地司机才知道,哪些行为不会被处罚。

她是本地老司机,不但能够避免违规,还知道一些“导航之外”的路线。20多公里,她开了2个多小时,多收了我几十元,她仍然感到自豪:你看那路上堵成什么样啦?

如果老老实实走路,也许要花4小时。

当我在镇上徘徊、叫不到车的时候,我就想起了这位女司机。她是对的,在这里,导航和叫车软件是不可信的;我爸也是对的,他从来没有用过叫车软件,笔记本上记了好几个司机电话,那是他平常去县城“拼车”用的。

随着私家车的普及,从镇上开往县城的公交车已经停摆,大家去县城,要么自己开车,要么就靠打电话拼车。

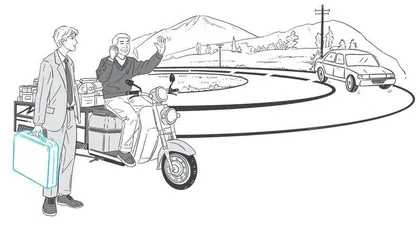

我从南街走到北街,茫然、着急,像一个外地人。正走路的时候,突然听到有人大喊我的乳名,原来是二舅。他骑着自己的老三轮摩托车,年前最后一次来办年货。我告诉他我正在想办法叫一辆车去县城,却还没有如愿。

二舅说:“没事,我来帮你叫一辆。”他拿起电话,打给了他的侄子,也就是我的大表哥,让他派儿子开车送我去县城:“我们在北街大桥那里等着。”我回家过年,对舅舅、表哥来说,都算一个大新闻。

表哥马上响应,让儿子开车来接我。

2分钟后,我表侄子的车就到了。从他家到大桥,不到2公里的路程,新修的国道一路畅通。这体验,就像平常日子在大城市叫网约车,丝滑无比。侄子下车和我打招呼,也很像一个网约车司机。我们上一次见面,他还是三岁孩童,如今他已经是两个孩子的爸爸了。

这次竟然一路畅通,我和侄子也在车上聊了40分钟。

我们几乎是陌生人,这种聊天有点像乘客和司机;当然,这不产生任何费用。

我们是亲戚,这是这次行程成立的基础——这些是系统和算法之外的东西。

春节期间AI话题超级火爆,即便在乡村都能听到有人讨论这个话题。算法即将覆盖我们全部的生活,但是很幸运,它还没有完全成功。我们还有一点点缝隙。

(李金锋摘自《新周刊》2025年第5期图/阿星)