百威雪津四十年:一座工厂激活一座城

作者: 余源

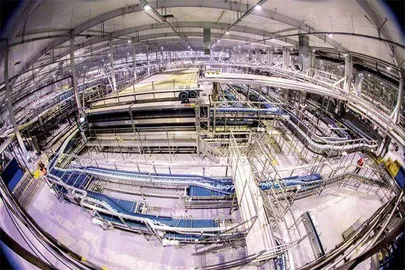

盛夏的莆田涵江滨海新城,海风裹挟着麦芽甜香漫过十里厂区。占地1200亩的百威雪津工厂在这里繁忙运转,数十米高的发酵罐群在烈日下泛着银光,车间内的机械臂如交响乐团般精准舞动,每秒45罐啤酒列队滑下智能生产线。

自1985年立项,百威雪津到今年已经走过四十个年头。对于一家企业、一座城市来说,四十年,足以书写一部历史。

在莆田当地,有人这样形容雪津:“一部雪津史,半座莆田城。”确实,雪津的发展是莆田市工业发展的一个缩影。1983年莆田建市时,地区生产总值仅6.21亿元,2024年增长至3442.74亿元。三大产业结构中,工业增加值比重从建市时的26.4%增长到2024年的48.8%,莆田也由此跻身全国先进制造业百强市。其中,百威雪津啤酒和诸多制造业龙头、链主企业一起扮演着重要角色。

四十年浪奔潮涌。当年的县办小厂,如今已长成全球啤酒业的“东方灯塔”。

筚路蓝缕

1983年,中国的大街小巷都在传唱《在希望的田野上》。那一年的9月9日,经国务院批准成立莆田市,古老的“文献名邦”开启了崭新的城市史。

彼时的莆田,国民生产总值仅为6.21亿元,经济结构依然以农业生产为主,工业增加值比重不足三成。如何积极推进工业发展,转变经济发展结构,已经在当地市委、市政府的酝酿中。

1985年,在全国改革开放、大力发展经济的热潮中,莆田决定投资5000万元,建设一个年产能3万吨的啤酒厂。这正是雪津啤酒厂的前身。

在当时,这个决定面临的风险可不小。据莆田市人民政府原副市长张丽冰回忆,1985年恰逢“拨改贷”政策全面推行。所谓“拨改贷”,即国家将地方兴办工业企业拨款改为贷款。对于地方政府和企业来说,拨款是政府无偿提供的财政资金,不需要偿还;而贷款是有偿使用的资金,需要还本付息,二者有着天壤之别。再加上建市时莆田财政年收入仅3000多万元,其面临的压力可想而知。不夸张地说,举全市之力都不够。

1986年初,莆田啤酒厂基建项目开工,这是建市三年以来全市投资最大的工业项目。最终仅用一年半时间,于1987年7月就建成莆田啤酒厂,并迅速投产,被评为“轻工部建设管理先进单位”。

不过能生产出来不等于能卖得出去。莆田啤酒厂初期产品为“海恋”牌啤酒,出于对产品高质量的追求,莆田啤酒厂一开始就与北京啤酒厂合作,聘请全国啤酒行业专家担任高级技术顾问,调整配方,改善口感,并创立新品牌——“雪津啤酒”。到1989年,雪津啤酒销量明显提升,企业开始有了一定知名度。但是面对省内惠泉等4家啤酒厂和青岛等全国名牌啤酒入闽的竞争,雪津的压力仍不小。

1989年的一天,彼时担任原市经委外经科副科长的张丽冰得知,省里正在准备从雪津和惠泉两家企业中,选一家企业进行技改扩产2万吨,使之达到年产5万吨啤酒的规模。

技改扩产能,有助于降低吨酒成本,提升企业竞争力。得知这一消息的张丽冰,立刻坐上一辆三轮摩托营运车,一路土尘赶到了雪津厂里。然而,厂里却认为技改扩产太冒险。

现在人们觉得增产2万吨啤酒是小事,然而当时啤酒尚未进入寻常百姓家,同时由于包装、运输问题,仅限于本地及省内销售,加上年底莆田又有一家啤酒厂要投产,市场竞争相当激烈。而且企业还有基建贷款未还,此时再投资扩产,这个决心确实不好下。

不过张丽冰并未灰心。她知道,若惠泉啤酒厂技改了,雪津将面临更大竞争压力。为此她先后找到省轻工厅和省经委的领导,给厂里做动员。最终省经委决定支持300万元周转金,同时若有引进设备,按技改政策可免海关关税,并提供平价外汇。此外,市里又协调银行为此技改项目贷款,还支持返税还贷。

终于,厂领导动心了,同意技改。1991年,莆田啤酒厂新增年产2万吨啤酒生产线项目实现当年投资、当年建成投产、当年见效益。短平快的技改项目使企业在增产的同时,降低了吨酒成本,增强了市场竞争力,年底归还了第一期基建贷款的本金。

尝到甜头的雪津啤酒厂,在之后的几年里又进行了多次技改,到1998年底时,年产能达30万吨,在全国啤酒工业重点企业产量排行榜上居第8位,荣获中国轻工200强、全国500家最佳经济效益企业,以及全国工业综合评价500家最优企业等称号。

强强联合

时间来到2005年8月31日,位于福州的福建省产权交易中心,突然被国内外媒体聚焦。当天,雪津啤酒在此挂牌,要约竞价转让39.48%的国有股权。消息一经发布,迅速引发全球啤酒行业关注。

此次竞购,雪津方面提出了很高的入场门槛——从事啤酒生产与销售的企业,总资产规模应在人民币70亿元以上,并且在全球啤酒生产与销售的总收入应在人民币400亿元以上,拥有充足可动用的流动资金、无资金链断裂风险等。

这样的门槛,基本上圈定了买家就在国际前四大啤酒巨头和国内前三大啤酒公司之中。为“找个好伙伴,卖个好价钱”,莆田市政府改制小组和雪津啤酒厂一道,共同聘请了豪华阵容作为参谋,财务顾问为普华永道,法律顾问则为威佳国际律师事务所和通力律师事务所,前者曾为2004年联想收购IBM担任法律顾问。

2006年1月23日,在“二轮竞价”的方式下,世界第一大啤酒企业,来自比利时的英博集团(百威集团前身)笑到最后。该案例引起世界知名媒体的高度关注与评论,英国路透社和《金融时报》、美国《华尔街日报》和《纽约时报》等先后从不同角度做了报道。

当时,雪津共有三个生产基地,分别位于福建省莆田市、三明市和江西省南昌市,年产能已经达到90万吨,2004年在福建的市场占有率为45%,在江西的市场占有率约为18%。威佳国际合伙人项绍琨表示,雪津虽然产销总量仅排全国第八,它却是“国内最有效率的啤酒企业之一”。

更重要的是,雪津占据第一的福建市场向来为各路诸侯所觊觎。

在中国啤酒市场版图上,福建具有举足轻重的地位,历来是“兵家必争之地”。任何啤酒品牌要做大全国市场,必须拿下福建市场。彼时虽然福建人口只有三千多万,但其啤酒市场容量长期位居全国前列,人均消费量更是高居全国第一。而且在福建安营扎寨,西可进江西、湖南等省,北可辐射浙江,南可拓广东等东南市场,所以国内外啤酒业巨头对福建市场都垂涎不已,为此展开激烈的龙争虎斗。

难得的是,这次股权转让还实现了“多赢”。

一是实现了福建省引资、融资的新突破。雪津的总转让价,相当于2004年福建省实际引进外资额的约15%。

二是实现了国有资产和全体股东权益增值的最大化。要约捆绑式竞价收购,不但给39.48%国有股权找了个好“婆家”,58.86亿元的总收购价也让非国有股东获得了很好的收益。

三是实现了地方税收收入不减。雪津是福建省莆田市最重要的支柱企业之一,雪津啤酒对地方财政收入的贡献没有改变。

英博集团也是受益者。完成合并之后,雪津成为英博集团中位居前五位的销售品牌,使其在中国年啤酒总销量达350万吨,进入中国市场前三。

当然,最大的受益者莫过于雪津。合并后,英博集团为雪津部署了先进的ERP系统,覆盖采购、财务、生产、销售等环节,实现了全流程信息化管理,大幅提升运营效率,生产标准与国际接轨;而集中了英博旗下所有工厂优势形成的管理体系VPO,更是让雪津的仓储成本下降了70%以上,物流效率提升近10倍。

由于生产工艺和管理技能在英博集团各工厂间可以畅通传播,雪津在并购后拥有更多的经营资源可以利用,从而得以持续改进生产工艺和技术。

有了品质做保障,雪津被授权生产国际品牌,如贝克、蓝妹等。2011年,百威啤酒也在雪津顺利落地。值得一提的是,百威雪津工厂还是科罗娜除墨西哥以外最大的产地。这标志着雪津已具备生产世界名牌啤酒的能力,并迈出了品质国际化发展的步伐。

2024年12月16日,在助力食品产业绿色高质量发展现场观摩会上,莆田市政协主席、市食品产业发展暨招商工作专项领导小组组长沈萌芽对当年的并购高度评价道:“2006年市委、市政府决定并实施雪津国有股权转让,实现了国有资产和全体股东权益增值、企业可持续发展和民族品牌保护等‘四个最大化’的‘雪津神话’。”

打造“世界级”酒城

2015年12月18日,莆田市涵江区三江口镇,大型运输车来回穿梭。百威雪津斥资20亿元、占地1200亩的新工厂在这一天正式开工建设。

早在三年前,百威雪津就提出“搬迁并建设全球领先、亚洲最大啤酒工厂”的建议,并得到了当时市、区主要领导的高度重视与肯定,之后被列为莆田市重点建设项目,随后又入选福建省重点建设项目。

雪津老厂位于涵江市区(原梧塘镇东坡村),设计产能仅3万吨,至2015年已运营近30年。虽经多次技改,但随着市场扩张,其产能已无法满足需求。

2017年12月6日,全球领先、亚洲最大啤酒生产基地正式建成投产。这在同等规模的啤酒建设项目中创造了令人惊叹的“莆田速度”,赢得百威集团全球总部的高度赞誉。

建成后的百威雪津新厂,成为集环保、节能、观光、智慧、智能、低碳于一体的国际化基地,实现了脱胎换骨式转型升级。

在这里,每瓶来到消费者手中的啤酒需要经历200多道工序,从挑选麦芽、啤酒花、大米、酵母和水等原料到酿造加工、口味测试都有讲究。为保障食品卫生安全,工厂采用了原料不落地技术、电子验瓶机、国际领先无菌压盖技术、可溯源管控体系等多种科技。

走进生产车间,智能化、自动化的流水线上,只需数名工人便可维持生产线的正常运作。工厂内部配备的1050台视频监控覆盖原料、研发、生产、仓储全流程,食品安全以及产品完整性管理得到保障。