食物,是最好的信使

作者: 谁最中国许久没见的朋友来家里玩,我一直追问她:你要不要喝水?饿不饿?冰箱里有酸奶要不要喝?吃不吃腰果?烤红薯呢?……她哈哈大笑,说像是回到了她奶奶家。

后来,越想越觉得有意思,我们羞于表达情感,不会把“我想你了”“我爱你”这种话挂在嘴边,于是就把这种感情寄托在食物上。

因此,食物成为我们最好的信使,替我们冲破性格内敛的阻隔,直抵人心。

一句“出来吃饭”,是父母的道歉;一句“多吃点哈”,是主人的热情;一句“你喜欢什么口味的棒棒糖”,是少年的隐晦告白……似乎,许多话不必说出口,或不必说得太直白,双方都已明了其中的意思。

当我们想要表达关爱时,食物也总是打着头阵。嘴上的话未必说得漂亮,但递到眼前的食物,是最真诚、最熨帖的安慰。或是,熬夜加班时,妈妈端过来的一碗银耳莲子羹;或是,心情烦闷时,朋友送来自己做的椰蓉芋泥面包。

记忆中,每一种充满香气的食物,无不盈满暖暖的温情。这温情全在于做食物的人,斩淘切洗间的丝丝关切、添盐减油时的深深挂念、熬炒烹炸中的缕缕情谊。

你的记忆里,是否也有一个爱的邮箱,里面装满了好吃的?爷爷奶奶的关爱,来得没那么及时,总是一点一点积攒在好吃的食物里,等回家去看他们的时候,再一把掏出来,好吃的小面包、饼干、大苹果、罐头……甚至,有时候,苹果都放蔫了、饼干都放潮了,但也没关系,他们的心意已经成功抵达,暖暖的很窝心。

快递普遍以后,这样可爱的“意外”,就很少发生了。自从到了外地工作,总能收到家里寄来的特产,辣酱、腊肉、萝卜干、姜片……一位室友的冰箱里,总是满满地存着一大箱妈妈包的饺子,我们常常一起用辣酱蘸饺子吃,分享着同一份来自家里的味道。偶尔,我们又包些食物,寄回家去,一来一回,诉说着各自的挂念。

如果说,日常的关切,对于这位信使来说,还是初级任务。那么,当它掉入了“爱情的陷阱”,任务的复杂性,则要让它不得不多动点脑筋了。

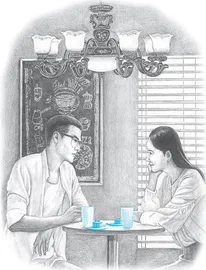

王家卫曾说:“食物的概念就是一男一女,你可以去喝个茶,或者见个面也没事。但要是有一天,你说,我愿意跟你吃一顿饭,那就是一个很大的进步。如果你愿意跟这个人花两个小时去吃一顿饭,起码对他是有很大的好感才会去做这件事,这代表你愿意跟他进一步交往。”所以,在他的电影里,食物常常是作为一把剧情和情感的钥匙,待人去开启。

陈晓卿说:“最好吃的永远是人。”说得干脆、大胆。吃什么、在哪儿吃,远不如“和谁吃”来得重要。最有味道的,往往是食物背后的人情。有时候,不太可口的食物,却因为人情的融入,也变得有滋有味。

大家总说:“妈妈做的饭是最好吃的。”就连陈晓卿、蔡澜这样的美食家,被问起什么最好吃时,也如是回答。但是,全天下的妈妈都温柔贤惠做得一手好菜吗?恐怕未必。

主播治治,就摊上了一个不会做饭的妈。一般人都很嫌弃食堂,而她却从小就觉得食堂和餐馆的饭反而很好吃。但是,在她的记忆里,也有属于妈妈的味道。

妈妈却从没有放弃过为她做爱吃的食物。比如,她小时候在《大长今》里看到,而心心念念的紫菜包饭。她说:“虽然妈妈厨艺很一般,但是总有这种创造炸鸭子的心情。”正是因为有了妈妈的心意,这种味道也变得无可替代吧。

细细想来,记忆中最美味、最难忘的食物,总是带着浓浓的温情,有家人的牵挂、恋人的贴心、朋友的关切,甚至是来自陌生人的善意。每一次味觉上的享受,都关联着情感与记忆。

食物,因情感的融入而变得独特。至味,就在人与人之间产生。

(火箭熊摘自微信公众号“谁最中国”图/陈明贵)