千年海国志

作者: 李静

浩瀚无垠的大海是冒险家的乐土,中国的大航海历史卷轴早在秦汉时期就已徐徐展开。由此而诞生的海上古老商路,打开了中国海洋贸易之门,也像一部写在海上的史书,记录了东西方文明的交流和对话。它给我们的衣食住行、生活方式、审美甚至信仰,都带来了改变,它是东西方那些向往海洋的航海者们共同探索出的杰作,更由此重绘了人类世界。

在那个需要依靠驼队才能穿越陆地丝绸之路的时代,借助季风便可以将整船珍宝运往彼岸的海上丝绸之路兴起,广州、泉州、宁波……这些海上丝绸之路的主要港口,便成为“珠玑、犀、玳瑁、果布”汇聚之地。

由广州经南海、印度洋,到达波斯湾各国的航线,是当时世界上最长的远洋航线。待到马可·波罗13世纪末驻足泉州,更惊叹于“刺桐港船舶之盛”,船舶数量远超亚历山大港,商人云集,货物堆积如山。

古港

作为世界上唯一历经2000年长盛不衰的港口,广州兴盛于唐宋,但从秦汉时期已经形成初步航线。根据《汉书》卷二十八下《地理志》记载,汉武帝组织的官办贸易使团自徐闻、合浦港出海,到达今天越南、泰国、缅甸、印度和斯里兰卡等国。这是“海上丝绸之路”最早的古籍记载,徐闻古港和合浦古港是中西方海上“丝绸之路”最早的始发港。

中国拥有漫长的海岸线,在“海上丝绸之路”肇始之前,其实先民们早已对远洋充满想象和憧憬。《山海经》中描述了许多海洋中的神兽和传说,早在夏商时期,中原已经与沿海有了贸易往来,《禹贡》中记载:“岛夷卉服。厥篚织贝,厥包橘柚,锡贡。”那时,岛夷边地已经向中原进贡海贝制成的贡品。

魏晋南北朝时期,海上贸易迎来了发展契机。由于北方战乱不断,原本经过北方的陆上丝绸之路被迫中断。东晋王朝为了维持经济运转,大力发展造船技术并开展海上贸易。

山东大学海洋考古中心主任、特聘教授姜波告诉《中国新闻周刊》,根据古籍记载,秦汉时期中国与海外的交流已经很多,合浦、徐闻、广州一带的汉墓发掘,对当时海洋贸易的发达提供了佐证,这是海上丝绸之路兴起的时期,到唐和五代,东西方贸易进入了高峰。

1990年5月,广东省考古研究所在湛江市徐闻县的二桥、仕尾、南山、华丰、港头、北潭、新地一带发现290多座汉墓,他们分两次挖掘清理汉墓90多座,出土了“万岁”瓦当、绳纹板瓦、简瓦、五铢钱等大批文物。中山大学历史系教授黄启臣认为,由此可以断言,两汉时此地是个相当发达的港口地区,具有出海贸易、设置管理海上贸易事务的“左右侯官”和南渡海南岛的条件,正如《汉书·地理志》所记:“徐闻南入海,得大州东南西北方千里。”

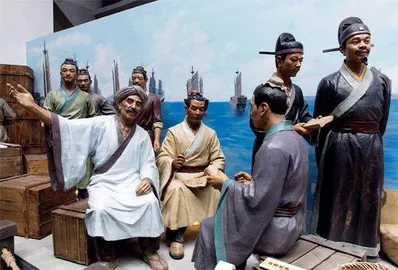

当年,汉武帝组织的官方使团,带着黄金、杂缯(丝绸)从西安出发,沿着关中的汉水南下到长江,入洞庭湖,然后溯湘江南下经潇水、贺江到西江的苍梧,再沿西江东南行至端溪(今德庆县)的南江口,下鉴江、漠阳河顺流至雷州半岛的徐闻港起航出海,扬帆而去。而东南亚诸国来中国贸易亦在此港登陆进入内地上长安。

海港是海上丝绸之路贸易航线的联结点,古代海港城市一般选址于河海交汇之处,对内可以依托内河航运形成的支撑体系,对外便于接驳海洋贸易,同时还可以规避海洋风暴和海盗袭击。蓬莱(古称登州)、广州、宁波(古称明州)、泉州、扬州被誉为中国古代最著名的五大港口。“其中最为核心的是广州和泉州。”中国文化遗产研究院二级研究员、南方海洋实验室原海洋考古团队首席专家詹长法对《中国新闻周刊》说,它们不但是海陆文明交汇的窗口,也是中国在经济贸易、文化、宗教、思想和科学技术等领域对外交流的先驱城市。

例如泉州,宋元时期,它成为“东方第一大港”。1341年,摩洛哥旅行家伊本·拔图塔曾到过泉州,他在日记中写道:“余见港中有大船百余,小船则不可胜数矣!”

2021年,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”项目被列入《世界遗产名录》。例如明代中期的重要思想家李贽就生于福建泉州,他反对男尊女卑,主张女子与男子一样平等接受教育,主张重商抑农。姜波认为,这在那个时代是相当先锋的思想,李贽的主张和成长环境不无关系,他出身于泉州的经商航海世家,家族里有波斯混血,正是环境造就了他在当时可以说非常古怪甚至“奇葩”的思想。

那时的中国古港,不仅是通商巨埠,而且是繁华的国际都市。唐代官员房千里所著的《投荒杂录》记载,唐朝时期的广州已经建立了外国商人和其家属的居住区,也就是著名的“蕃坊”。据估计,鼎盛时期的广州蕃坊人口多达十万,汇集了来自中东、欧洲、东南亚的各国商人。

沉船

1987年,在广东阳江的海域,广州救捞局(广州打捞局前身)和英国海洋探测公司联合派出潜水员,合作寻找18世纪沉没的东印度公司商船“莱茵堡号”。令人意外的是,在其中一个可疑地点用抓斗采样时,抓上来的不是泥沙,而是瓷器和中国古钱。这就是后来震惊国内外的“南海一号”——迄今为止世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船,像一枚浓缩了宋代生活的“时间胶囊”。

通过20多年的多次打捞,2007年12月22日,“南海一号”被整体打捞出水,尘封海底的18万多件珍贵文物得以重见天日。作为南方海洋实验室原海洋考古团队首席科学家,詹长法见证了2007年“南海一号”出水的全过程,他对《中国新闻周刊》感慨,这艘长达22米、宽10米的巨型船舶,是目前所见舱数比较多的船,甚至超过元初马可·波罗在其行纪中所说“若干最大船舶有最大舱十三所”的标准,让人们感叹宋代造船水平之高。从它身上,已经能看到郑和下西洋时的宝船雏形。

“南海一号”沉没在南宋时期,大概在1183年前后,船上载着很多珍贵的文物。例如,考古学者们从泥沙中拂出16万余件精美瓷器。而其中部分产品和国内的瓷器有较大的区别,明显具有阿拉伯风情。船舱中,还有两个漆盒,里面装有十几条金项链、三条粗大的金项饰和若干金镯子、金戒指,其中相当一部分具有异域风情。

詹长法认为,这说明南宋的中国商人已经远赴阿拉伯半岛甚至更远的地方与他们进行贸易,而且瓷器生产已经高度发达,订单可以“根据客户的审美进行定制”。至于金首饰,学界推测为个人物品,也许主人就是船主。

姜波告诉《中国新闻周刊》,“沉船遗迹”“海港遗址”和“海洋贸易品”是水下考古工作最为重视的三个角度,根据目前的考古成果观察,中国海上贸易从唐代开始进入高峰,不过在这一时期,“主要是波斯、阿拉伯的船过来做贸易,我们的船出去得少”。

近些年,东南亚海域发现了一些唐代沉船,如“黑石号”沉船、印坦沉船和井里汶沉船,上面运载了陶瓷器、金银器、铜镜等中国货品,但使用的都是外国船只。

1998年由德国打捞公司在印尼海域发现的“黑石号”,曾在当时引发轰动。这艘1200多年前的阿拉伯商船,载着六万多件文物,打捞出水后,经专家辨认,它们几乎全部来自大唐。“黑石号”上的两件文物,为沉船的断代提供了确凿的证据。其中一件是四神八卦纹铜镜,镜背花纹的外侧边缘铸有一圈铭文:“唐乾元元年戊戌十一月廿九日于扬州扬子江心百炼造成。”这种“江心镜”产于扬州,制作费工费时,是唐代扬州的朝贡品。“黑石号”上的这面江心镜,是目前所见唯一能与文献记载吻合的实物证据。另一件有确切纪年的文物,是长沙窑烧造的一只瓷碗。碗的外侧下腹部刻有“……宝历二年七月十六日”等字样。

与“黑石号”一同打捞出水的六万多件文物,重达25吨,98%为瓷器。其中五万多件都出自唐代长沙窑。“想必是烧来专供出口海外的定制款外销瓷,根据海外市场的需求调整国内生产工艺与装饰,至少从唐代就已经开始了,可见当时贸易之繁盛,文化之包容。”詹长法说。

“黑石号”上令人瞩目的还有四件瓷器,是迄今为止发现的中国最早、最完整的唐代青花瓷,更是证实了早在唐代就已经开始了青花瓷烧制。

唐代开始进入高峰的海上贸易一直持续到宋元和明代中期,尤其疆域辽阔、横跨欧亚大陆的元代,海上贸易的规模空前扩大。据马可·波罗等西方旅行家记载,元代中国城市之繁华、港口之富庶、东西方交流之频繁,令人叹为观止。

宋元时期以后,中国船只大量出海,取代西方船只成为中国海上对外贸易的主力。水下考古发现的宋代以后沉船,都是中国海船,例如“南海一号”沉船(南宋),华光礁1号沉船(南宋),南海西北陆坡一号、二号沉船(宋代)以及在印度尼西亚海域发现的宋代沉船“鳄鱼岛号”等等,它们多为中国的著名古帆船——福船。

福船与广船、沙船、浙船并称中国四大船系,是中国古代海船的主要船型。尖底,吃水深,小方头阔尾营,突出明显的龙骨可减缓横漂保持航向,还有“水密隔舱”的先进技术。13世纪末,意大利人马可·波罗将这项先进技术介绍到欧洲。