基于CiteSpace的计算机类课程思政教学研究可视化分析

作者: 黄务兰 刘攀 许洪云

关键词:计算机课程;课程思政;线上线下混合教学;计算机网络;CiteSpace

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2023)03-0125-03

1 引言

2016年,习近平总书记发表重要讲话[1],第一次强调各类课程的思想政治教育使命。2019 年和2020 年,中共中央办公厅、国务院办公厅和教育部相继印发课程思政实施意见[2-3]及指导纲要[4]三大文件,对学校思想政治教育工作进行全方位、系统化设计,并明确提出加强“课程思政”建设的基本要求。近年来,各类学校积极响应号召,在课程思政教学研究上获得了丰硕成果,截至2022年9月,中国知网以“课程思政”为关键词发表的文章累计4万余篇。可见课程思政受到了广泛关注,已成为教学研究的热点。但是,课程思政教学实践中还存在“表面化”“硬融入”的问题,特别是在计算机类等工科课程中尤为明显,计算机类课程较文科类课程相比,存在知识和技能元素多,德育元素较少的特点。如何在计算机类课程中有效实施课程思政而不是表面上的“硬融入”,已成为广大计算机教师需要共同面对的问题。本研究从课程思政教学研究文献入手,通过文献分析,整理现有计算机教师实施课程思政的经验,发掘课程思政的研究热点,并对计算机类课程思政的实施提出相关建议,以期为相关教学人员提供有益参考。

2 数据来源和研究方法

论文以中国知网(CNKI) 网络数据库为检索源,采用高级检索方式,设置查询条件为:主题并含“课程思政”和“计算机”的学术期刊,检索时间范围截止到2021年,共获得435篇学术文献。通过人工筛选、去重,删除不相关文献,去除包含空白摘要、空白作者及空白关键词的文献,最终获得有效文献425篇,导出有效文献题名、作者、来源、关键词、摘要、出版年等题录数据的RefWorks纯文本格式和Excel格式,得到最终的样本数据。

论文采用文献计量法[5]和关键词共现分析法[6],以425篇计算机类课程思政教学研究文献为分析样本,使用Excel对样本文献的年度发文趋势进行统计分析,借助于可视化文献分析软件CiteSpace对样本文献的关键词共现和聚类、主题关键词词频等进行可视化分析,梳理计算机类课程思政研究的热点和前沿。

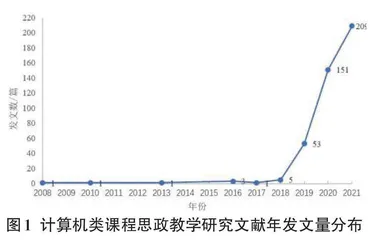

3 发文趋势分析

采用Excel对样本数据中的文献发表年份进行统计,绘制计算类课程思政教学研究文献年发文量分布图,如图1所示。由图1可知,计算类课程思政教学研究始于2008年,最早的一篇研究文献是刘震宇2008年发表的一篇论文:《思想政治理论课教学与计算机技术和网络相结合的原则及其特点》[7]。2008年至2018年期间,计算机类课程思政教学研究处于停滞状态,每年发文数寥寥几篇,甚至有几年发文数为零。但是,笔者单独以“课程思政”为主题,截止到2018年12月,从知网数据库检索的期刊论文达1461篇,说明较其他学科,计算机类课程思政教学研究起步要晚。从2019年开始,计算机类课程思政教学研究发文量呈持续上升趋势,2019年发文53篇,2020年发文151篇,2021年发文数达209篇,表明这一阶段掀起了计算机类课程思政教学研究的热潮,受到了计算机教学研究者的密切关注,未来几年,预计该领域的研究热度会持续上升。

4 研究主题和热点分析

4.1 研究主题分析

关键词是文献主题内容的表达和提炼,领域的研究热点可以根据该学科领域中高频次、高中心性的关键词综合确定[8]。笔者从文献计量学角度,对相关文献关键词的内在联系进行研究,绘制关键词共现和关键词时区图谱,探讨计算机类课程思政教学研究的热点和主题演变过程。

利用CiteSpace设置节点类型(NodeTypes) 为Key⁃ words,时间范围(Timeslicing) 设置为2008 年到2021 年,时间切片为1,合并同义词处理后,绘制计算类课程思政教学研究关键词共现知识图谱,如图2所示。图谱中节点数共有224个,节点与节点之间的连接线有605条,密度为0.0242。如果把每个关键词定义为一个节点,而节点之间的连线表示两个关键词之间的一种共现关系,就可以用边带权重的无向图G=定义图2所示的知识图谱,其中,V是由所有关键词组成的非空节点集合,p表示节点出现的频次,在图中体现为节点的大小;E为连接两节点的带权重的无向边集合,这里的权重w反映两节点是否共现及共现的强度,在图中可以直观地体现为边的粗细程度。在图中,p值越高且连接边数越多的节点(关键词)可以判定为研究热点主题。在这里,频次和中心度是衡量关键词热度的两个重要指标[9]。

统计图谱中关键词的出现频次和中心性,频次和中心性都排前10的关键词有:课程思政、教学改革、思政教育、计算机专业、计算机基础课程、互联网、思政元素、高职院校8个关键词。表明学者主要围绕这些关键词展开课程思政教学研究,目前计算机类课程思政教学研究内容主要集中在教学改革、教学设计、教学模式、实验教学、混合式教学,实施思政教学研究比较多的课程有:计算机基础课程、计算机网络、单片机、数据结构等课程;计算类课程思政针对高职院校学生开展得比较多。

4.2 研究热点分析

利用CiteSpace设置节点类型(NodeTypes) 为Key⁃ words,时间范围(Timeslicing) 设置为从2008年到2021年,时间切片为1,阈值设置(selection criteria) 选择top 50 pers lice,选用LLR聚类算法,计算机类课程思政教学研究关键词聚类结果如图3所示。

CiteSpace依据聚类模块性指数(Q值)和聚类轮廓性指数(S值)对图谱聚类效果进行评价:当Q>0.3时,表示图谱划分的聚类结构显著;当S>0.5时,表示聚类效果合理[9]。图3中,聚类模块性指数Q=0.4624,聚类轮廓性指数S=0.8375,表明聚类结果符合结构上的要求,聚类效果明显。

由图3可知,关键词聚类分析共导出9个聚类标签,分别是“思想政治教育”“计算机专业思政教学”“思政元素挖掘”“互联网+思政教学”“课程建设和改革”“高职院校课程思政”“课程思政教学设计”“线上教学模式改革”“三位一体全方位育人”表明了计算机类课程思政教学研究的重点。

表1是依据关键词聚类结果所提取的共现聚类表。对表1进行分析,可将计算机类课程思政教学的研究内容归纳为以下4类研究前沿。

(1“) 互联网+”环境下课程思政教学改革研究。

“互联网+”环境下,网络平台的成熟应用和新兴技术的兴起,给教育教学带来了新的改革契机。计算机类课程思政教学也不例外,教学研究者在这方面展开了深入研究和探讨。如朱裕生[10]、孙皓月等[11]、何达齐[12]以具体计算机类课程为例,探索“互联网+”时代,利用各类优质数字化教学资源,构建线上线下、课堂内外相结合的混合式课程思政教学模式,建立新型课程思政教育机制。

(2)高职院校计算机课程思政教学改革研究。

高职院校担负着培养社会技能人才的使命,是国家职业教育的一部分,同时也是高等教育学校的重要类型。高职院校计算机教师针对高职院校特点和培育目标,在课程思政教学研究上取得丰硕的成果。如郑晓芳[13]、黎乾坤[14]、高云等[15]、蒲云[16]分析当前我国高职院校计算机课程思政教育存在的主要问题,给出了高职计算机课程思政教学的实施策略,提出高职院校专业课程思政教学改革和实践方法。

(3)课程思政教学改革、教学模式创新、教学设计研究。

自习近平总书记2016年在全国高校思想政治工作会议发表重要讲话,提出其他非思想政治课在学生思想政治教育上的职能,课程思政教学研究掀起了热潮,计算机类课程也不例外。教学研究者在教学改革、教学模式创新和教学设计研究等方面做了大量尝试和研究,积累了一定的经验和成果。比较典型的如覃琼花[17]、谢娜[18]、熊智等[19]以具体的计算机课程为例,提出实施课程思政的具体方案、措施和具体教学设计案例。

(4)三全育人模式在课程思政中的探索研究。

三全育人提倡把思想政治教育融入教育的各个环节中,实现全方位育人,建立全员教育的综合体系和机制,注重对学生的思想指导、资源要素的整合和改革评价体系的完善。三全育人模式对计算机课程思政教学提出了新的挑战和要求,教学研究者针对该模式在课程思政教学工作中的应用展开了探索性研究,如陈菲等人[20]、任艳等人[21]、卢喜朋等人[22]探讨“三全育人”理念下,引入课程思政进专业课堂的措施。

5 总结与建议

本文采用文献计量法,以收录于CNKI期刊的计算机类课程政教学研究文献作为研究对象,通过分析研究论文发文趋势、研究主题和热点分析,使计算机教学人员能够全面掌握计算机类课思政教学研究的现状,发掘研究热点,洞察未来的研究方向。

通过分析发现,计算机类课程与人文社会学科课程相比,思政元素更有“隐性”特征。这类课程思政教育目标是要培养学生解决复杂工程的能力,并具有科技创新意识的工匠精神。因此,计算机类课程思政教育的实施要重点关注以下几个方面:

(1) 加强教师人格魅力和思政教学意识培养。据统计,高校教师队伍中,专业教师占80%,而专业课程占据大学课程的80%。由此可见,专业课教师是教育教学的最基础、最根本力量,也是课程思政的主要贯彻者、实施者[23]。教师是课堂教学的第一责任人,其个人的教育理念与价值观直接决定着“课程思政”实施的实际成效。

(2) 注重思政教学,构建政教合一的教学体系。计算机类课程思政教学需要在教学内容中寻找隐含的思政元素,与知识传授深度交融,实现政教合一的教学目的,培养理论知识扎实、思想道德高尚的有用人才。计算机类课程蕴含的思政元素主要有:科学精神、责任精神、敬业精神、创新精神、求实精神、协作精神、工程思维和辩证思维等。“课程思政”教学体系的构建首先要寻找课程知识点蕴含的思政要素,然后为每个思政要素找到最合适的承载方式,搭建课程知识点与思政要素之间的关联关系,建立教学案例与思政要素之间的一一映射关系,这样才能使思政元素与专业知识完美融合,避免生搬硬套,影响教学效果。

(3) 大力推进线上线下混合模式教学。建设线上学习资源,这些资源不仅包含课程知识点,也包含思政教育内容或案例等,为学生线上学习提供便利和条件,发挥网络平台对高校思政工作的促进作用。借助线上线下混合教学模式,学生可以根据自身情况线上自主学习,锻炼学生自主学习的能力,培养学生的自我约束、独立完成相关知识学习和练习的责任心。

(4) 采用案例或项目式的实践教学方式。计算机类课程实践和应用性较强,在学生能力培养上,案例或项目式的实践教学方式更能系统性地训练学生分析问题和解决问题的能力。实践教学要注重提高学生的实操技能,培养大国工匠精神。同时,在课程知识点传授和实践教学过程中,可穿插介绍相关人物和杰出企业的案例故事,让学生从中领悟科学创新和求实精神。

(5) 建立计算机类课程思政评价指标和体系,以评促教。“课程思政”的实施效果主要体现在教师的授课质量和学生的学习效果两个方面,有效的评价和监督可以考察“课程思政”实施的有效性及其对受教育者的影响,从而促进“课程思政”体系的完善。学校应将师德建设和德育能力作为教师职称考核评定标准之一,以提高师资队伍在思想政治工作方面的主动性,督促其进行针对性的调整,形成“评价—诊断—反馈—改进”的课程思政建设质量管控体系。