生态与农业气象自动观测系统设计

作者: 吴苏 吴冬丽 阙艳红 康义 李文雅 李炎朋 刘立业

摘要:为了解决当前面临的生态与农业自动观测应用问题,亟须设计开发一套生态与农业气象自动观测系统,实现植被生态自动观测仪、遥测式自动土壤水分观测仪、农业气象观测站、自动土壤水分观测仪等监测设备的数据采集、传输、质控、存储、分发、查询、统计、分析加工、展示等。通过对生态与农业气象观测数据收集、数据解析与处理分析、数据应用等子系统的设计开发,实现了目前部分省份生态与农业气象自动化观测与分析应用。结果表明,该系统的应用,提升了我国生态与农业气象自动化观测能力与水平,为全面推广应用提供基础。

关键词:生态与农业气象;土壤水分;农业气象观测

中图分类号: TP311 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2022)28-0105-04

近年来随着全球气候变暖加剧,城市规模快速发展,气候连续多年干旱及水资源形势严峻等因素的影响,我们面临着水资源匮乏、蒸发量加大、生态环境功能和植被退化等诸多气候生态环境问题[1]。从保护生态系统功能及其稳定性方面考虑,迫切需要在一些关键区域建立生态气象观测站,建设生态与农业气象自动观测系统,构建生态与农业自动观测站网[2],实现观测植被、作物、土壤等方面的数据观测,开发农田、湿地、森林、草原、湖泊等不同生态系统功能区的植被指数、土壤水分等服务产品[3-4],支持天气气候、气候变化对生态影响的评估预警工作[5]。同时,生态与农业气象自动观测系统作为山洪地质灾害防治气象保障工程中的配套软件[6-8]。目的在于提升我国生态与农业气象植被长势自动观测水平及中尺度土壤水分观测水平,为生态与农业环境气象监测评价体系提供决策支持[9]。

因此,设计开发一套面向国家、省、市多级用户的生态与农业气象自动观测系统软件,实现植被生态自动观测仪、遥测式自动土壤水分观测仪、农业气象观测站、自动土壤水分观测站等监测设备的数据采集、收集、传输、质控、存储、分发、查询、统计、加工分析等,制定统一的数据交换标准化体系,建设生态与农业气象观测数据库,实现多项业务数据的融合兼容[10]。

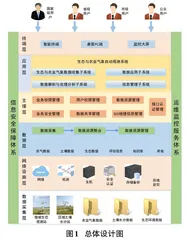

1 总体设计

依托公有云平台,实现所收集的生态与农业气象数据包括植被生态、土壤水分、农业气象等数据及加工分析产品的存储。开展B/S架构的应用系统开发,挖掘生态与农业气象数据价值,实现对生态与农业气象数据的综合应用。采用文件、API函数接口等多种方式实现生态与农业气象数据资料的共享,初步建立生态与农业气象数据和产品为中心的生态与农业环境气象监测平台圈[11-12]。

1.1 总体架构

系统总体架构由数据采集层、网络设施层、数据层、基础支撑层、应用层和用户群组成。数据采集层负责数据的采集和收集,应用服务系统架构采用B/S体系,利用中间件将其分为应用层、基础支撑层和数据层三个不同的处理层次。中间件作为构造三层结构应用系统的基础平台,提供以下主要功能:负责设备端与服务器、服务器与服务器间的连接和通信;实现应用与数据库之间的高效连接;提供一个三层结构应用的开发、运行、部署和管理的平台。这种三层结构在层与层之间相互独立,任何一层的改变不会影响其他层的功能。在B/S体系结构系统中,用户通过浏览器向应用服务器发出请求,服务器对浏览器的请求进行处理,将用户所需信息返回到浏览器。而其余如数据请求、加工、结果返回以及动态网页生成、对数据库的访问和应用程序的执行等工作全部由Web Server完成[13]。

1.2 业务架构

项目各子系统之间相互支撑,共同构成生态与农业气象自动观测系统的稳定运行。通过数据收集子系统和数据解析与处理分析子系统完成各个观测站的数据收集、整理、质量检查、存储入库和报文上传。通过数据应用子系统和信息管理子系统完成所有信息资源的展示、运行监控、数据检索、统计分析、基本信息管理、配置管理和系统管理等。同时该项目支持接入气象内网,支持资源集约化和数据共享。

1.3 部署架构

各省份安装部署的植被生态自动观测站、遥测式自动土壤观测站按照标准协议格式通过4G网络传输的方式直接推送至公有云服务器,农业气象观测资料、生态环境观测资料等可利用共享报文通过FTP推送至公有云服务器,之后所有数据资料推送至互联网DMZ区,部署在内网的数据收集软件抓取至内网资源池,之后推送至气象大数据云平台的共享存储服务器中。同时,部署在内网的数据收集服务器通过气象大数据云平台提供的接口获取卫星辅助观测资料、地面辅助观测资料、探空辅助观测资料,产品加工流水线上部署的数据接收处理软件在收到数据资料后,进行质量检查、解析处理后,存储入数据库,为应用服务系统提供原始数据基础。业务应用系统根据用户需求从数据库中获取信息制作服务产品,同时将应用服务产品反馈到前端页面提供给用户。

1.4 数据流图

试点省份部署的植被生态观测数据和区域水分观测数据按照标准文本协议格式直接通过4G网络传输至公有云数据接收端,农业气象观测资料、生态环境观测资料通过报文推送的方式传输到公有云数据接收端,推送至互联网DMZ区,经由数据接收端抓取至气象内网中,之后推送至内网的共享存储单元。同时,气象大数据云平台内的卫星辅助观测资料、地面辅助观测资料和探空辅助观测资料通过接口由气象内网部署的数据接收模块获取后,由产品加工数据处理单元分别对不同的资料类型进行处理解析,之后存储入数据库。产品制作模块根据需要的资源类型,分别制作相关产品,同时业务应用处理模块根据不同的应用服务,分别从数据库和产品库中获取资源,提供给终端用户展示相应的产品信息。

2 设计方案

2.1 生态与农业气象数据收集子系统

该子系统主要完成观测数据的采集和收集,主要包括生态与农业气象自动观测数据采集,遥测式自动土壤水分观测数据采集,农业气象数据资料收集,生态环境数据收集,通信及远程交互,气象大数据云平台内辅助观测资料收集。该数据收集子系统可分为两套数据收集软件,分别部署至公有云服务器和气象内网服务器上。公有云数据收集软件主要完成观测数据采集和外部数据收集功能。气象内网数据收集软件主要完成气象大数据云平台内的观测资料获取。

(1) 生态与农业气象自动观测数据采集模块

主要完成植被生态自动观测仪、农业气象观测站传输的实时数据和图片的接收。主要包括设备端识别数据、高度、叶面积指数、植被指数等数据[14]。

(2) 遥测式自动土壤水分观测数据采集模块

主要完成遥测式自动土壤水分传输的区域土壤水分实时数据的接收。主要包括中子数、区域体积含水量、各层次体积含水量、气压等数据。

(3) 自动土壤水分数据收集模块

完成自动土壤水分观测资料的收集整理。主要包括各层次土壤温度、土壤湿度、土壤体积含水量等资料。

(4) 生态环境数据收集模块

完成生态环境观测数据的收集整理。主要包括水体环境、气象环境、土壤环境、植被群落等观测资料。

(5) 农业气象观测数据收集模块

实现农业气象观测数据的收集整理。主要包括作物长势图片和作物长势识别资料。

(6) 通信及远程交互模块

完成设备端与上位机软件之间的通信传输及远程交互功能。

(7) 气象大数据云平台辅助观测资料收集模块

完成卫星辅助观测资料、地面辅助观测资料和探空辅助观测资料的数据获取,通过提供的气象大数据云平台数据资料接口可获取资料信息,之后经过数据处理后,存储入数据库中。

2.2 数据解析与处理分析子系统

(1) 数据解析模块

能够根据数据通信协议进行解析,如果是加密数据,则进行解密处理。能够完成对规定格式的共享文件进行解析处理。

(2) 质量控制模块

参照中国气象局发布的气象行业标准进行数据质量控制,输出规定格式的数据和质量控制信息。系统质量控制内容包括格式检查、缺测检查、界限值检查、主要变化范围检查、内部一致性检查、时间一致性检查、质量控制综合分析以及数据质量标识[15]。

能够针对收集到的图片进行质量检查,主要包括格式检查、缺测检查和完整性检查。

(3) 图像识别模块

完成对收集到的图片进行识别分析,完成对植被群落结构、物候期、长势、密度、盖度、冠层高度、生长状况评定、叶面积指数等生长特征要素的自动计算及存储。

(4) 数据处理入库模块

该模块主要针对经过质量检查后的数据按照传输协议要求的数据传输格式进行解析处理,并存储入库。并且将原始数据及进行数据质量控制后的数据,按协议解析后进行入库存储,作为业务应用系统的数据源。

(5) 报文生成及上传模块

该模块主要按规定格式生成报文文件并进行汇总打包,通过FTP方式定时自动上传报文文件到指定的FTP服务器,上传间隔按报文时效性要求可进行设置。

(6) 数据共享模块

实现数据资料的共享和信息交换。通过FTP和API等多种方式提供数据和服务产品资料共享,并提供二次开发接口。

(7) 产品制作加工模块

主要实现植被指数NDVI、叶面积指数LAI、叶绿素含量、土壤水分等算法计算及制作加工,以及叶面积指数、土壤水分、植被指数等星地融合产品的制作加工。

2.3 数据应用子系统

数据应用子系统主要包括运行监控模块、信息检索模块和产品生成模块。

(1) 运行监控模块

运行监控主要包括站点地图监控、站点到报监控、设备状态监控、数据质量监控、视频图像监控、实时数据监控等信息的展示。

(2) 信息检索模块

信息检索模块主要分为数据检索和图像检索。数据检索主要针对植被生态观测、区域土壤墒情、农业气象观测、自动土壤水分观测等数据资料以不同条件范围的检索,并以图表形式展示。图像检索主要对作物长势、植被群落结构等图像等以不同条件范围的检索,并以视图形式展示。

(3) 产品生成模块

产品生成模块主要针对加工后的产品展示,主要包括植被长势分析、农作物长势分析、区域水分统计分析、站点到报分析、数据融合分析等。

1) 植被长势分析

植被长势分析指分析某段时间内植被高度、密度、盖度、植被指数、叶面积指数、物候识别结果等的变化趋势。以图表方式展示,且能够以色斑图形式展示植被指数、叶面积指数、物候期等的分布情况。

2) 农作物长势分析

农作物长势分析指分析某段时间内的作物盖度、植株密度、冠层高度、叶面积指数、观测作物、发育期等的变化趋势情况。以色斑图形式展示。

3) 区域水分统计分析

根据某时间段内区域土壤水分变化趋势,统计分析土壤墒情分布、降水分布、干旱指数、涝渍指数变化情况。以色斑图形式展示。

4) 站点到报分析

统计条件范围内站点数据的到报率和完整率情况。可以省、市和时间段为条件查询。以图表形式展示。

5) 数据融合分析

根据卫星辅助观测资料、地面辅助观测资料和探空辅助观测资料,与各试点的叶面积指数、土壤水分、植被指数等观测结果及农气观测资料、土壤水分观测资料分别进行信息融合,得到叶面积指数、土壤水分、植被指数等融合产品,以色斑图形式展示。

3 结论

目前已完成生态与农业气象自动观测系统的设计及开发应用,并已在内蒙古、安徽、陕西、福建、四川5个省份进行试运行。结果表明,该系统的应用提高了当地生态与农业自动化观测服务水平,提升了观测数据分析与应用能力,对生态与农业环境监测评价提供数据支持,对实现全国生态与农业环境监测自动化推广应用提供基础。

参考文献:

[1] 刘俊国,赵丹丹,叶斌.雄安新区白洋淀生态属性辨析及生态修复保护研究[J].生态学报,2019,39(9):3019-3025.