“开心麻花”系列电影叙事策略

作者: 刘佳摘要:喜剧片作为观众喜闻乐见的类型片在电影市场一直表现不俗,近年来,“开心麻花”系列喜剧电影的推出更是受到国内观众的热议和追捧。其凭借着统一的叙事结构、通俗化的主题和小人物叙事内容以及拼贴式的视听元素在喜剧电影中独树一帜。基于此,具体分析开心麻花的电影作品,旨在探寻其成功的奥秘。

关键词:叙事策略;开心麻花;电影

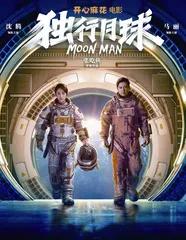

电影从诞生之初就沾染了喜剧的色彩,无论是法国卢米埃尔兄弟的《水浇园丁》还是中国的《劳工之爱情》都印证着人们对喜剧的热爱。与此同时,喜剧还是我国最早的故事片类型,拥有广泛的群众基础。近年来,由北京开心麻花娱乐文化传媒有限公司首创的“贺岁舞台剧”成为国产喜剧片的中流砥柱,其第一部根据舞台剧改编的电影作品《夏洛特烦恼》一经问世,票房迅速突破10亿大关,成为2015年国庆档的最大黑马。此后“开心麻花”又相继推出了作品《驴得水》《羞羞的铁拳》《西虹市首富》《李茶的姑妈》《这个杀手不太冷静》《独行月球》等,均获得不俗成绩,实现了用小成本撬动大票房的经济效益,并赢得了高质量口碑。“开心麻花出品,必属精品”,俨然成为中国喜剧类型电影中不可忽视的新兴力量。

“开心麻花”系列电影的成功,既吸收借鉴了商业电影的基本叙事元素,又保留了舞台化风格,创造了一种不同于以往冯氏贺岁喜剧、宁浩式黑色喜剧、周星驰无厘头喜剧的独特喜剧范式。

一、平衡的叙事结构

电影作为叙事的艺术,情节组成了其叙事主体。托多罗夫在《〈十日谈〉语法》一书中总结了叙事语法普遍而抽象的特征,指出叙事作品本质上是一个大句子,情节序列是其最小单位,同时完整的叙事作品要经历从平衡状态到打破平衡再到恢复平衡这三个阶段[1]。

“开心麻花”成立于2003年,早期以舞台剧为业务中心,首部舞台剧《想吃麻花先给你拧》开创了其“贺岁舞台剧”的作品风格,由此打开知名度。公司于2015年正式开启了由舞台转战大银幕之路,推出首部电影作品《夏洛特烦恼》,该片根据同名舞台剧改编,讲述了夏洛偶然穿越重回到高中校园并实现了种种梦想的不可思议的经历,作为一部小投资、几乎零明星阵容的作品却成为当年的电影票房黑马。

纵观“开心麻花”推出的几部电影不难发现,这些作品大多改编自其自身推出的高口碑原创话剧,故事情节改动不大,保留了经典的三幕式戏剧结构,故事发展起伏明显,引人入胜。电影常常以偶然的意外造成事件的突变构建电影的开端。《西红柿首富》主人公王多鱼遭到球队开除,而后接受了巨额遗产挑战;《羞羞的铁拳》开场打假拳的娘娘腔艾迪生和富有正义感的女汉子记者马小在扭打中互换身体。故事的情节逻辑几乎都是在以维系平衡作为出发点,《西虹市首富》中王多鱼缓解了生存危机,却必须在一个月内花光10亿元才有可能继承遗产,然而在投资中他越赚越多,新的平衡不断被打破;《独行月球》中独孤月被遗弃月球后无意间发现人类的信号,因此奋发研究期望返回地球,即将成功时发现所谓的信号只不过是金刚鼠的误触。种种平衡打破之际也正是故事推向高潮之时,“开心麻花”电影的结尾也无一例外选择了象征性大团圆模式,新的平衡重新建立。

毫不夸张地说,影片的叙事结构表明了其总体组成方式,是一部影片的脊柱,叙事结构的恰当和别出心裁是吸引观众的重要法宝,同时也是最难被观众所察觉的部分。“开心麻花”电影常常采用开篇打破平衡,而后故事的发展和高潮不断维系和破坏平衡,最终结局重获平衡这一几乎统一的叙事结构,将情节简单化,消解了严肃的叙事。

二、欲望母题和身份错位

(一)凸显个体欲望的叙事

母题最早源自民间文学研究,华中师范大学教授孙文宪指出,母题必以类型化的结构或程式化的言说形态,反复出现于不同的文本之中;具有某种不变的、可以被人识别的结构形式或语言形式[2]。母题在电影中则体现在为影片的核心内涵和主题提供了标志性的窗口。“开心麻花”系列电影之所以受到广大观众的追捧,在于其把接地气作为自己的首要目标并始终贯彻,他们将自己的创作理念定义为“我们应该站在大众中间,替他们说出心里话,说出他们的喜怒哀乐”。一方面电影中的主角都是小人物,社会身份卑微,如《驴得水》中的一群普通乡村教师,《这个杀手不太冷静》中十八线小演员魏成功……他们在社会上缺少话语权,身份处于边缘地位,这就和普通大众建立了情感上的共鸣;另一方面,在此基础上,电影无限满足了小人物的“大”欲望,把全人类最普遍的欲望情感作为叙事的直接动力。《西虹市首富》的欲望是金钱,事业失利的守门员王多鱼突然获得巨额遗产,一个月内花完钱的遗嘱带来了暴发户式撒钱的报复性消费,他投资组建了自己的球队一雪前耻,最终爱情事业双双丰收。《这个杀手不太冷静》的欲望是名利,跑龙套的魏成功获得女明星的“赏识”出演男一号杀手卡尔,在一场阴谋中完成了男一号的美梦,最终凭借表演片段获得了现实中男一号的角色。《独行月球》的欲望是爱,主人公独孤月最初的行为驱动力来自对领队马蓝星的爱慕,从甘愿作为维修工加入“月盾计划”到靠着探究马蓝星的生活维持活着的欲望,再到最后小爱转换成大爱,独孤月对马蓝星说着“为了保护你,保护你们”消失在了浩瀚的宇宙之中。

总之,“开心麻花”电影在叙事选择上从欲望母题切入,抓住了现代人内心深处共有的痛点。法国电影理论家克里斯蒂安·麦茨认为,观众在观影过程中能够实现对银幕人物和摄影机视点的双重认同。事实上,在“开心麻花”系列电影中,借助电影这一造梦机器,为银幕主人公同时也是为电影观众提供了情绪宣泄的出口,主角通过穿越、性别互换、天降良机等方式满足了曾经的欲望;电影结尾则笔锋一转,主角抛开“超能力”获得了在现实生活中的欲望满足,与此同时,借助银幕的镜像机制,观众将自身投射于银幕之中,通过想象叙事和意淫获得了初级认同。这种认同最大限度地实现了个体欲望暂时性抚慰的爽感。至于摄影机视点的认同则是少有,观众往往作为事件的旁观者保持一定的审美距离来发出笑声,具体来说,笑料的满足表现在期待落空的机制中。

(二)展现矛盾的身份错位

黑格尔认为,“喜剧的目的和人物性格绝对没有实体性却含有矛盾,自始至终要涉及目的本身和目的内容与主体性格和客观环境这两方面之间的矛盾对立。”[3]喜剧电影表现不协调性最常用的技巧是身份错位,这种异化的方式带来了视听上的新鲜感,作为上帝视角的观众和剧中人物信息量之差,造成了期待与结果的落差,也成就别样的喜剧感。

首先是人物性别的错位。《羞羞的铁拳》中艾迪生和马小互换身体,种种不和谐的元素引发了丑态喜剧效果,高大的拳手艾迪生穿着豹纹上衣和超短裤摆出各种妖娆的造型,马小的言行举止则透露着豪放的气质,俩人都表示了对对方身体的不满,甚至采用直播铁锅炖自己和在赛场上贴上“身败名裂”标签的方式来否定对方身体,影片以夸张的手法折射了现实生活中的性别对立和刻板印象。《李茶的姑妈》中普通男职员黄沧海假扮富豪姑妈,用假发、椰子壳胸部、紧身礼服一跃成为众人追捧的魅力女性,事实上众人爱恋的是富豪姑妈的钱财,一群男人为了钱愿意同时迎娶李茶的姑妈,金钱与人性的矛盾在身份错位中昭然若揭。

其次是人物形象的错位。例如《这个杀手不太冷静》中魏成功被哄骗扮演杀手卡尔,他在黑帮老大面前用舌头舔刀,在被枪指着太阳穴命悬一线时毫不畏惧,甚至认为自己表演得不够完美反复重来,实际上作为上帝视角的观众知道魏成功并非真正的杀手而只是一名普通演员,不免为其担惊受怕。《独行月球》中独孤月作为因个人失误错过了转移计划的普通人,却被地球上的指挥中心塑造成不抛弃不放弃精神实践者的英雄,由此展开了一系列的配音直播引发各种笑料,主人公的颓废形象如何被编造成拯救苍生的英雄也引发观众的审美期待。此类片内片外的人物形象错位亦是整部影片的亮点,身份的被揭露贯穿了整个故事的紧张节奏,像一颗悬而未炸的炸弹,最大限度地调动了观众的情绪。

我们可以看到,“开心麻花”电影的人物设置突破了传统的程式化模式,这种强烈的身份反差感,也暗含了现实中的矛盾层面,以悖论的方式引发人们的深思。但从中也不难看出,这些电影对问题的探讨浅尝辄止,在根本上缺乏对现实的关照,某些时候还进一步加深了现实中原有的刻板印象,如《羞羞的铁拳》中男女主角性别互换后故事主线完全讲述如何实现男主角的拳王梦,女主角记者的职业则完全被摈弃,本质上仍然是父权观念的残留。不过从整体内容来看,“开心麻花”系列电影兼顾了欲望满足的爽感和身份错位带来的笑感,这正是其引人入胜的重要法宝。

三、拼贴式的视听元素

拼贴是指运用不同的材料排列、重组等使其产生和原貌不同气质的一种表现手法,具有典型的后现代特点。根据猫眼电影发布的《大数据时代的电影消费洞察》,小镇青年更喜欢国产的喜剧片和青春片。一二线城市的天花板可能即将到来,三四线城市青年人的观影需求是近几年国产电影票房最重要的增长点。“开心麻花”电影精准地把握了这一批受众人群,顺应了网生代的观影需求,影片的视听元素从台词、镜头、剪辑、配乐到传播,无一不是符合互联网时代的审美需求,呈现出拼贴化的美感。

(一)解构式台词与配乐

安德烈·戈德罗与若斯特认为,任何叙述都是一种话语,而声音可以减少视觉陈述的模糊性[4]。“开心麻花”作为靠舞台剧发家的影视公司,它的电影作品也将台词和配乐部分转换为笑料的重要依托形式,其诙谐性也正是靠这些声音元素发挥到极致,并通过多部影片的积累已然成为作品的标志性特征。

台词作为重要的语言形式,在推动剧情发展、揭示人物性格等方面起到重要作用。“开心麻花”电影的台词方面拼贴了方言、谐音梗、相声包袱、网络段子等多种表现形式,充分发挥了语言的暗喻性和延展性。在《夏洛特烦恼》中,夏洛向大爷询问马冬梅家门牌号的片段通过台词重构实现了戏剧张力,令人捧腹大笑:

大爷:马东什么?

夏洛:马冬梅。

大爷:什么冬梅啊?

夏洛:马冬梅。

大爷:马什么梅啊?

夏洛:行,大爷您先凉快吧!

这个简短的对话让观众始料未及,耳背的大爷这一生活化的场景在电影片段中被集中放大,“马冬梅”这一名字在对话过程中不断地被解构重组,产生了意外的笑料,也成为电影的亮点。此外,角色“夏洛”的名称源自“夏洛一出生,夏洛的爸爸就下落不明了”,“马冬梅”则是“我的爸爸叫马东,我一出生我爸爸就没了,所以我叫马冬梅”。影片利用谐音梗台词介绍了两位主角的名称内涵,将悲剧故事喜剧化,传达了悲凉的喜剧内核。

“开心麻花”电影中的配乐常常采用经典老歌,对于老歌的运用,同样遵循了拼贴的原则进行了重组和变形,而不是简单地机械复制,与现代画面的碰撞创造出了新的内涵。歌曲《一剪梅》原是1983年由费玉清演唱歌颂了爱情的珍贵,电影《夏洛特烦恼》中这首歌曲被转换成袁华出场专属配乐,反讽了袁华和秋雅虚伪的感情,配上袁华夸张的琼瑶式演技,消解了歌曲本身的凄凉美,实现了对人物角色的恶搞和喜剧效果。《羞羞的铁拳》中缠着绷带、固定着夹板的刁副主任为向马小证明其身体状况在救护车上做起了俯卧撑,这时《好运来》的音乐响起与救护车严肃的氛围形成了反差。而《这个杀手不太冷静》的插曲则是1997年的香港喜剧片《天才与白痴》的主题曲《天才白痴梦》,借助这一经典歌曲,戏痴魏成功的追梦历程被浓缩于音乐之中,契合了人物的成长过程。

这些片段在电影上映后的营销物料中密集发布,微博、B站、微信朋友圈、抖音等随处可见,还引发了网友二次创作的热情,尤其是马冬梅片段,在电影上映后7年的今天仍被面临考试周的学子用于调侃:期末复习时翻书是“马冬梅”,合上书是“马什么梅”。“开心麻花”电影这种拼贴式的笑料也被擅长解构的网生一代再次拼贴到其他艺术中,优质的作品内容真正助力了营销的长尾效应。

(二)再造叙事时空

电影的叙事时空在整体上属于艺术意义上的人为再造空间[5]。相较于其他艺术来说,电影在时空的表现层面上具有更大的自由度,电影创作者可以通过蒙太奇手法摆脱现实条件的约束,一般来说,电影时间和故事时间相同的情况十分罕见,较为普遍的处理方法是电影时间大于故事时间或者电影时间小于故事时间。比如《夏洛特烦恼》中的中年夏洛在酒店厕所穿越,伴随着一个夏洛眼睛特写,时空畸变转换成了夏洛高中的教室内。同名话剧在转场时只能采用黑幕的灯光效果,而蒙太奇的介入则创造出了新的电影时空。