汪曾祺:未被时代扭曲的人

作者: 杨殳

有些小说家的作品,值得反复读,读上半辈子也不嫌腻,渐成生活的一部分。于我而言,汪曾祺的短篇,属于这种陪伴。

最早读汪曾祺,是在二十多年前,中学语文读本里选有《异秉》。语文读本不属考试范围,老师不讲,便当课外书看。记住《异秉》,是因为标题。何为“异秉”?我边读边纳闷,和小说里的王二一样稀里糊涂,读至结尾,方知乃是“与众不同,和别人不一样的地方”——王二的异秉,是“大小解分清”。

这个“梗”让我和同桌在自习课窃窃私笑很久——我坚信他也和我一样在厕所里试验过,自己是否也有“异秉”?也因为这个梗,我将《异秉》推荐给好读故事的朋友们。人家读着,我偷摸盯着,就等人翻到最后一页,笑出来,拍腿叫绝,我才算了却心愿——否则真会生气。后来我向很多人推荐汪曾祺:先来一篇《异秉》吧,坐等人笑出声。没笑?不好玩儿?此人品味亟待提高。

其实我也不很明白,《异秉》的好玩儿里究竟有什么。直到这些年零零散散读了更多汪曾祺。尤感世事变幻之时,王二“异秉”里有什么,也渐渐有所体会。

※

读过《汪曾祺全集》的朋友知道,《异秉》有两个版本,版本一写于1946年,汪曾祺26岁,版本二重写于1980年,他已60岁。除这两个版本,《异秉》还有一个前身,叫《灯下》,发表于1941年,当时他在西南联大念书,“习作课”的老师是沈从文。《灯下》便是沈从文指导下写出的一篇“习作”,经沈推荐发表在上海的《国文月刊》上。

从1941到1980年,汪曾祺的人生跨了“大时代”,或者说,时代将汪曾祺的人生一划为二。其间风云变幻,冷暖世态,毋庸多言。我想聊聊汪曾祺的“重写”。因何重写,如何重写,以及“重写”这一行为的意味。

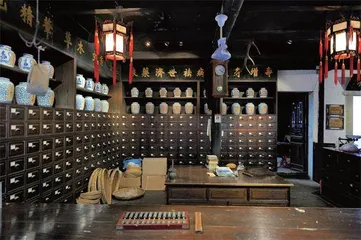

汪曾祺自己说《灯下》是篇不成熟的小说,写“一个店铺里上灯以后各色人的活动”,没什么人物情节,写的是情境,“散散漫漫”。我读《灯下》,首先联想到的是当时上海作家穆时英、刘呐鸥等现代派的“新感觉”写法——文学史是将汪曾祺划入以沈从文为中心的“京派”(不是“京味儿”),但《灯下》让我想到的是“海派”。小说从一盏灯写起,在蒙蒙灯影下展开铺子里的影像、声音,慢镜推拉,散镜交错,渐渐进入一场闲谈,影影绰绰,但闻其声,并不交待人物和关系。铺子是什么铺子?也不提。

这种重描写、轻叙述的写法,很像实验电影以客观镜头描摹印象、感觉,蒙太奇营造氛围,叙述语言也偏欧化——多少声音汇集起来向各处流着,听惯的耳朵不会再觉喧闹,连无线电里嗡着鼻音的唱歌、说话及铁钉狠狠划在玻璃上,也都显得非常安静……时间在人们的眼睛里过去了。

谈到汪曾祺早年受西方小说影响,常提伍尔夫的意识流,或西班牙作家阿左林的散文化,这也是他自己常讲的。不久前我读到学者杨鼎川在1994年采访汪曾祺的谈话录,谈到上世纪40年代的创作,杨说西方文艺注重主观感觉,年轻时你是否受到影响,汪却说自己对感觉的关注更多受日本文学影响,还提到了谷崎润一郎。说自己写牙疼的感觉——“舌伸出去,上面开了一朵红花”,意象奇特,但感觉很真实。

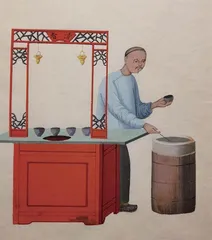

无论意识流、散文化或注重主观感觉,我以为,这不单是文学潮流影响和个人趣味倾向,而是学生时代汪曾祺对内在体验关注的表现。民国时期,文学流派、政治立场以及文化倾向,都是繁杂纷纷,年轻人选择很多,选择什么,是际遇命运,也是秉性使然。《灯下》素材取自童年记忆,那间铺子是汪曾祺祖父经营的药铺保全堂,文中无一不是二十多岁青年对早期记忆有意识的挖掘。从写作心理的角度讲,这是初涉文艺创作的一种自然表现。这类作家对人与世界的关注,由关注自我开始,每有所感,便忍不住回望记忆深处。

※

这一版“异秉”故事,尚无“异秉”,王二和他的摊子也只有镜头几晃,带出几个特写,属于散文诗意象。26岁的汪曾祺,虽然在写感觉,但相比“新感觉派”注重现代都市声色犬马的当下体验,显然更向内——可称之为“旧感觉”?或者说是“人生追忆”的感觉。

这种写法与其师承有关。1937年,日军占领江南,念高二的汪曾祺随祖父、父亲躲入城郊一座小庵住了半年,随身只带两本课外书,一本屠格涅夫的《猎人笔记》(旧译《猎人日记》),一本《沈从文小说选》,按其原话讲,这两本书“定了我的终身”。后来考大学,他便“追”着沈从文报考了西南联大。

写《灯下》时,沈从文找来几篇风格近似的小说给汪曾祺看,其中有他自己的作品《腐烂》和《泥涂》。这两篇小说都是着眼于一处环境,围绕一个中心进行写实的描摹,但注入了叙述者的主观感受,不注重情节编排和外露的戏剧性,更接近散文。形式上的散文化,实质是小说的生活化。汪曾祺晚年在不同场合谈小说写作,反复提到,小说是谈生活,不是编故事。沈从文也曾提及,文艺要有“原料”的意味。师徒理念近似。

研究中国现代文学的学者吴福辉,概括“京派”小说作家的写法:结构上不随人物视点转移,而是铺叙环境,写氛围,“背景即人物,气氛即人物”——这是汪曾祺在自选集序言中的说法,小说要“在字里行间都浸透了人物”。在汪曾祺的习作期,上世纪三四十年代,除了前述“新感觉派”,还有革命浪漫主义派,讲究小说功用的社会剖析派,以及追求小说娱乐性的通俗文艺派等。按照吴福辉的定义“京派”小说是与政治、党派保持距离的中间路线,不贴左,也不靠右,不为艺术而艺术,也不将艺术工具化,而专注体味“现代人生”,追求文学本身的功能和文体的完美。

按我的理解,这是执着于对人生“境况”的关注,无论写自己,还是写他人,写的都是个体生命经验。究其传统,是五四“人的文学”之理念的具体发展。借用沈从文的譬喻,小说是一种“生命形式”。在《灯下》里,汪曾祺有意无意关注到一种人生境况,有一笔点睛:大家都尽可能地说别人的事情,不要牵涉到自己(自己的甘苦,顶好留到在床上睡不着时一个人说说去)。各种姿势,各种声调,每个人都不被忽略,都有法子教别人知道自己的存在。写一场散漫的灯下闲谈,看似简单,实则不易,若不能对周遭人事予以带着同情的关心,笔下便不会关注到谈话者遮遮掩掩的“自己的甘苦”与“自己的存在”。

※

从文学史的角度看,可以说《灯下》是一“京派”新人的习作,1946年据此重写而成《异秉》,1948年发表于“京派”刊物《文学杂志》,在上世纪80年代,由吴福辉编入《京派小说选》,认为是一篇“京派”代表作。第一版《异秉》,现代派痕迹依然明显,写氛围,写群像,意识流。比之《灯下》笔法更为娴熟。不过,这已然是篇全新的作品。一是因为有了人物形象,店铺一上灯,各色人物登场,“他们的声音笑貌,委屈嘲讪,他们的胃气疼和老刀牌香烟都带来了。”更重要的是,王二登场了,成为小说主人公——“等王二来,这才齐全。王二一来,这个晚上,这个八点到十点就什么都不缺了。”

另外,小说有了贯穿的主事件:王二在店铺前摆摊的最后一晚前来辞行,想问大家给自己即将租下的门店取了个什么字号——对,就这么一点儿事。就这么点儿事,汪曾祺用王二的内部视角去写,小事儿便成了大事。撤摊开店,于王二是人生转折,因此谨小慎微,瞻前顾后,满心盘算着期待着,又怕心急遭人笑话——“他心里有事,别人说什么事,那么起劲,他没听到。他脸上发热,耳朵都红了。”

也许,这是汪曾祺在践行沈从文所说,“贴着人物写”。紧贴人物,最直接有效的方法是进入其内心,随其意识流动,穿越时空。作者(及叙述者)的感觉,进入了小说人物的感觉。如吴福辉评价,《异秉》是京派小说一种叙述典型:平静地“回溯人生”。

《灯下》里关注的人生境况,在这版《异秉》里也有延续。他写这群谈话者,白天“属于这个店”,上灯时分,工作结束,是店里“有这么几个人”,他们“把自己还给了自己”。王二来辞行,他们没有想到这四个字:依依不舍,但说出来就无法否认,虽然只一点点,一点点,埋在他们心里。人情,是不可免的。只缺少一个倾吐罢了。然而一定要倾吐吗?

印象式的童年经验,渐成有鼻子有眼的人物,是技艺的增进,也是隐隐约约的,从见自己过渡到了见众生。至于“异秉”,小说正文并未直接提到,但这个“梗”在结尾出现了。老人们扯西拉东,谈往说今,聊到关节处:自幼穷苦的王二,如何能有了今天?按照“一个人多少有点异象,才能发”的命数原则,王二也得有点什么。

王二这回很勇敢,“我呀,我有一个好处:大小解分清。大便时不小便。喏,上毛(茅)房时,不是大便小便一齐来。”众人肃然,感叹,随后便散了。接着,汪曾祺很“技巧”地在结尾写出一句绝杀:学徒的上茅房。“学徒的”是谁?陈相公。《灯下》里他闷在角落,《异秉》里从头至尾出现3回,属于背景板人物,名字也没提——但他一直在偷听谈话,比谁都用心。

※

30多年后,汪曾祺重写《异秉》,发表在1981年的《雨花》杂志。这一版本,王二是头号主角,陈相公成了二号。叙述由王二下笔,以陈相公接续,中间则是对店铺的铺叙,“异秉”和陈相公偷摸解手的“梗”则垫在最后。小说写的不是一个晚上,也不是一个情景,而是王二、陈相公和店铺——这回明明白白地写清了,保全堂。写的是具体而微、实实在在的凡人生活。

前几年曾记过一条笔记,说汪曾祺是真正的“现代作家”,继承了传统小说的叙述形式和语言风格,又圆融地吸收了西方小说技巧。如此论断,有些随意,重读《灯下》到《异秉》第二版,倒体会了些佐证。

第二版《异秉》与前两版最大的差别,叙述远大于描写,故事是“讲”出来的,换句话说,读者更多时候是在“听”故事。我认为这是中国传统小说的特点,无论白话长篇还是文言笔记,多从背景、人物直接交待,写情节也如此,叙述者是从容在场的,大方述说,简练交待,对人物内心并不“聚焦”,而多写行动,不着痕迹。

这是素描、油彩向线条、水墨转换。叙述方式一变,叙述者心态也会转变,视角由里而外,状态由紧而松。语言由上世纪40年代受欧化翻译影响的黏连、稠密,变得质朴自然,像说话——或者反过来讲,因心态、见识的变,才有了叙述方式和语言的变。人经历得多了,说话腔调会变。腔调一变,关注的重点也随之改变,二版《异秉》就有很多“闲笔”,写王二两口子的一天,烟店师傅如何工作,细致得像民俗解说,这既是古典小说用“说事儿”来写人,也是散文化,氛围即人——既有从阿左林那儿来的,也有从明清散文和宋人笔记那儿来的。

上世纪八九十年代,汪曾祺再次在多个场合谈短篇小说的艺术,不再分析和揣摩,常常直指“本质”——“写小说”就是“写语言”。语言浮泛,就是思想浮泛。语言粗糙,就是内容粗糙。他总结,“小说是删繁就简的艺术”,短篇小说是“留白”的艺术,是“舍弃”的艺术。这是读写多年得来的艺术见解,我相信也是活出来的人生心得。

从《灯下》到写第二版《异秉》,汪曾祺经历了什么?新中国、“反右”、文革、样板戏、四人帮、文艺服从政治……其间,除了几个儿童故事,他几乎没写小说、散文。反映政策、图解政策,编故事,汪曾祺做不到,于是搁笔。写作于他,必须是对生活确实有感受,且得熟悉、沉淀,就像人回忆自己的童年。