仙侠剧复苏靠科技

作者: 杨彬

《蜀山剑侠传》打开了仙侠世界的大门,但是仙侠文化并没有快速的发展,而是逐渐走向没落。直到一个偶然的契机,仙侠文化才开始发扬光大,而这个契机来自科技的进步。

20世纪50年代,港台地区逐渐成为武侠小说创作的中心。以金庸、古龙、梁羽生等为代表的新派武侠作家进入了自己创作的黄金时期,写出了许多脍炙人口的作品,其中很多作品直到今天还是武侠文化的经典。而这些新派武侠作家不约而同地放弃了“仙侠”的要素,专攻“武侠”领域。随着香港电影产业的不断发展和电视机的逐渐普及,武侠题材成了影视行业的宠儿。尤其是根据金庸、古龙的作品改编的电视剧,引起了巨大的反响。

但从80年代起,虽然武侠影视化改编进行得如火如荼,但是随着古龙去世,金庸、梁羽生封笔,武侠小说的创作逐渐走向没落。为了找寻新的出路,也为了与几位大家有所区分,很多作家开始从魔幻、仙侠领域寻找灵感,于是仙侠小说有了逐渐抬头的趋势,而武侠小说家黄易的一次无心之举,为后来仙侠小说的繁荣重新打开了大门。

以往,武侠和仙侠可以说是泾渭分明的两条路线,虽然有些武功看起来玄幻,但是武侠与仙侠所代表的“入世”与“出世”一直是分离的。而黄易在作品《破碎虚空》中尝试将两者合为一体。在这部作品中,黄易提出了“破碎虚空”的概念,也就是说武功练到尽头,最终的目的是为了超越人体的极限,达到“破碎虚空”的境界,也就是修行成仙。他的这种概念为当时的小说开启了一条新的创作思路,让人们明白“仙”与“侠”并不矛盾,可以融为一体。

同一时期,漫画市场也开始走向繁荣,不管是从日本引进的《龙珠》《圣斗士星矢》,还是香港的原创漫画《风云》,都以天马行空的想象力,设定了各种奇功异能,虽然不少作品的题材貌似和仙侠不沾边,但却有着实实在在的仙侠内核。仙侠小说的大门虽然被重新打开了,但是在那个时候仙侠作品并没有集中爆发,不过在另一个领域,仙侠文化却取得了意想不到的突破。

被电脑游戏带回的仙侠文化

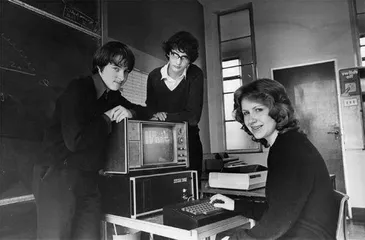

20世纪80年代,世界范围内发生了一场巨大的科技革命,个人电脑开始走向家庭。有人戏称“娱乐是生产力发展的最终目的”虽然有失偏颇,但在电脑普及后,除了工作之外,娱乐确实成了其最大的用途。随之而来的,就是电脑游戏产业的迅速发展。

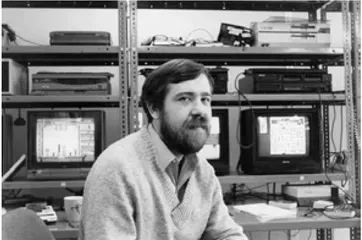

1986年,日本游戏厂商艾尼克斯推出了角色扮演类游戏《勇者斗恶龙》,一年后,日本史克威尔游戏公司发布了同为角色扮演类游戏的《最终幻想》,凭借着创新的游戏方式和动人的剧情,在全球范围内引起了轰动。这时候,人们发现电脑游戏比起读书或者观看影视剧有一个巨大的优势,那就是代入感极强的互动性,尤其是角色扮演类游戏。人们扮演游戏世界中的某一角色,随着角色成长、冒险、取得战斗的胜利。角色在剧情中的悲欢离合、喜怒哀乐都能给玩家最直观的反馈,这种感觉是书籍和影视作品无论如何也给不了的。这两款游戏引发了全世界游戏厂商对于角色扮演类游戏的热情。而在中国台湾,《最终幻想》这款游戏也激发了一位18岁的青年对角色扮演类游戏的创作热情,这个人就是后来被称为“姚仙”的仙剑之父姚壮宪。

从小就喜欢电脑编程的姚壮宪一毕业就加入了中国台湾大宇游戏公司,1989年,他仿照棋牌游戏《大富翁》开发了一款电脑游戏,获得了商业上的成功,这也让姚壮宪得到了公司的器重,公司开始让他着手开发新游戏。1990年,蔡明宏领导的“DOMO”小组推出了第一款真正意义上的仙侠类游戏《轩辕剑》,虽然这款游戏由于种种原因完成度很低,但却提供了一个宏大的世界观架构。这款游戏的诞生启发了当时的游戏制作人:中国的武侠、仙侠文化是一个庞大的宝库,我们完全可以抛弃西方文化的框架,开发植根于中国文化的游戏作品。于是在很短的时间内,《侠客风云传》《神州八剑》《侠影记》等武侠、仙侠类的游戏相继面世。

在李安导演的电影《饮食男女》中有一个情节:吴倩莲饰演的家倩看到同事在上班的时候玩游戏,同事还推荐给她说:“你应该试试这个,我一早上就杀了2000个敌人了。”这款游戏就是1993年发行的仙侠类游戏《魔道子》,玩家扮演东汉天师张道陵,在游戏世界内斩妖除魔。

1995年,经过5年构思和2年多的制作,姚壮宪打造的仙侠游戏《仙剑奇侠传》横空出世,在很多人心中,它是中国游戏史上最伟大的作品。很多80、90后的人可能至今还记得当时进入游戏画面时的激动。这部作品打造了一个有侠有义、有喜有悲、令人又爱又恨的仙侠世界。“翩翩潇洒美少年,灵岛求药结仙缘。千里崎岖不辞苦,仗剑江湖为红颜。”这些游戏中的诗词也在人们心中留下了深深的印记。在游戏的创作过程中,姚壮宪带领的制作团队也从以往的仙侠小说,尤其是还珠楼主的《蜀山剑侠传》中吸取了大量的设定,比如游戏中的女娲族、苗疆、蛊术等都有着强烈的中国玄幻色彩。

而游戏的内核,我们看到的仍然是创作人员对于何为侠义、何为情爱的思考与表达,主角李逍遥从向往成为大侠,到修行之路的种种选择,都植根于中国文化中的侠义精神。游戏中两位女主角赵灵儿和林月如各有千秋,在很长一段时间里还出现了“灵月之争”的讨论,在很多游戏玩家的心中,“灵月之争”堪比《红楼梦》中的“宝黛之争”。《仙剑奇侠传》在口碑和商业上都取得了极大的成功,这也为仙侠文化积累了更多的受众,后来很多仙侠文学的创作者、仙侠游戏的制作者都或多或少地受到了这款游戏的影响,可以说《仙剑奇侠传》对如今仙侠文化的繁荣有着不可磨灭的贡献。

同年,与《仙剑奇侠传》齐名的仙侠类游戏《轩辕剑》也推出了续作《枫之舞》,同样获得了巨大的成功。在这部游戏中,创作者参考了很多《山海经》《搜神记》中的设定,游戏背景也从架空的神魔世界来到了战国时期,墨子、鬼谷子、鲁班、孙膑等历史人物在游戏中出现,让玩家倍感亲切的同时,游戏的代入感也更强了。在此之后,架空世界与历史人物相结合,从中国传统奇幻作品中吸取设定等成了仙侠文化创作的“套路”。

仙侠类的电脑游戏以极强的交互感,沉浸式的体验给仙侠文化带来了新的繁荣,而随着互联网时代的到来,科技进步给蒸蒸日上的仙侠文化又加了一把火。互联网的普及,让中国的仙侠文化在西方也有了无数的“粉丝”,《硅谷八荒》《凡人修仙传》《了不起的修仙模拟器》等作品在国外游戏平台“Steam”上受到了很多国外游戏玩家的好评,在国外游戏直播平台“Twitch”上,也有不少外国网友进行仙侠游戏的直播,有时候看着金发碧眼的老外用蹩脚的中文抱怨:“道友,灵石不够啊!”在让人啼笑皆非的同时也不禁感叹,也许现实与仙侠世界之间的界线也并非那么清晰。

网文的兴起与仙侠的繁荣

21世纪初,互联网的普及给全世界带来了翻天覆地的改变,网络空间激发了人们空前的表达欲和创作欲,一时间,网络论坛成了炙手可热的地方。1998年3月,蔡志恒以“痞子蔡”为笔名,在大学的论坛上连载了自己创作的故事《第一次亲密接触》,这部小说后来被称为第一本网络小说。

与《第一次亲密接触》并称为网络文学开山之作的,是今何在发表于新浪网金庸客栈的小说《悟空传》,这部作品从现代人的角度重新解读《西游记》的部分情节,将《西游记》与《大话西游》结合并进行了改编,突出了爱情的要素,否定神佛,赞美人性与爱情让这部作品在年轻人群体中获得了很强的共鸣。而作者对西游世界的扩充和改写,对神仙妖魔的设定,也成了网络文学中仙侠类作品的先锋。

随着仙侠类游戏的不断发展,许多作家也发现了中国仙侠体系这个巨大的宝库,在中国浩如烟海的神话传说与奇谈志怪中,有无数的宝藏等待被挖掘。而中国的仙侠文化,也借助着网络文学创作的群策群力,逐渐被梳理成为体系,可以说中国的仙侠文化借助着互联网不断补全壮大,焕发出了新的生机。

率先将仙侠文化体系化的,是2002年萧潜创作的《缥缈之旅》。这部作品首先在中国台湾的文学网站上连载,之后由出版社出版,很长一段时间都占据畅销榜榜首,后来在内地的网站上连载并出版,正是这部小说,在网络作品中创造了奇幻修真的类型。据说这部小说每到更新的时候,就有数万人同时登录,经常让服务器过载,其火爆程度可想而知。《缥缈之旅》构建了一个完整而庞杂的仙侠世界,与以往修真必然脱胎于历史神话的作品相比,这部作品中构建的世界拥有现代的气息,引入了宇宙、空间等现代性的理念,这一点让这部作品卓尔不群,极具冲击性。

《缥缈之旅》的风潮还没消退,另一部仙侠小说便横空出世,影响力直到今天依然没有消退,这就是萧鼎创作的《诛仙》。与《缥缈之旅》不同,《诛仙》是一部古典仙侠作品,人们很容易从这部作品中找到《蜀山剑侠传》的影子,相比于当时网络文学天马行空的设定,这部小说规整而又传统,乍一看以为是金庸、古龙时代出版的作品。《诛仙》以“天地不仁,以万物为刍狗”为主题,讲述了青云山普通少年张小凡成长的故事,开启了一个独具魅力的东方仙侠架空世界。在这部作品中,佛道魔甚至妖精怪,修行的最终目的都是为了“长生”,这与中国古代修仙的目的非常契合。而这部作品还将中国古代很多志怪神话融入其中,比如,青云门至高阵法“诛仙剑阵”借鉴了《封神演义》中的设定。同时,《诛仙》的人物塑造非常出色,正与邪、道与魔、人与妖并不泾渭分明,“到底什么是正道?”的思考贯穿作品始终。