我用四年做了一部中国传统雕版书

作者: 杨多杰

南宋文人陆游在《冬夜读书示子聿》一诗中,向自己的儿子传授读书的秘诀,其中“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”两句,成为了千古流传的劝学名句。不少人将其当成座右铭,时刻规劝提醒自己,理论总要与实践紧密结合。

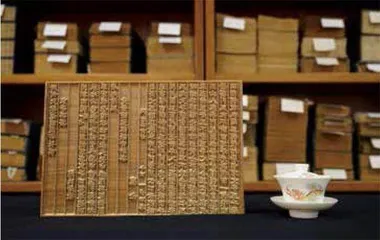

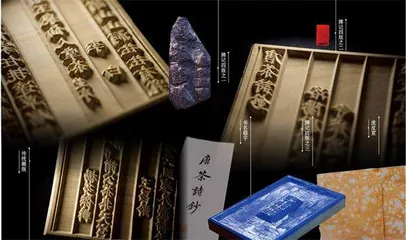

数年前,我突发奇想,策划用中国古书的形态,去出版自己辑录写作的《唐茶诗钞》一书。结果一发不可收拾,定版、集字、排版、雕版、选纸、择墨,刷印、复检、装帧,一口气就忙活了4年多的时间。2021年8月,当我终于拿到成品书时才恍然大悟:陆游的两句诗岂止是在讲读书,分明放在做书上也完全适用。

我读的就是历史文献学,从求学到工作都没有离开本专业,也算经手过不少古籍善本。虽然当时也隐隐感觉纸墨幽香沁人身心,但现在仔细想想,又总是“终觉浅”了。只有这次的制书经历,才算是真正的躬行此事。这部《唐茶诗钞》从无到有的成书过程,相当于使我重新解构了一遍中国传统雕版书。一路走下来,真可谓一步一景处处流光。我忍不住将这个过程完整记录下来,希望和大家一起从微观的角度,重新审视中国传统书籍之美。与此同时,透过一部中国传统雕版书的成书过程,也可以深切体会中国独特的匠人精神。

最美茶诗古书留

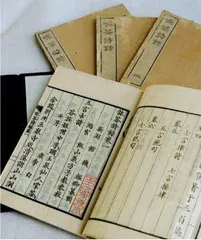

随着经济的发展、生活的富足,当下中国的爱茶人越来越多了。以此为契机,中国历代茶学文献也受到了前所未有的重视。唐宋元明清,专门写茶的书到底有多少部呢?现在茶学界公认的数字是110部左右。但细究起来,这里绝大部分所谓“茶书”,都不能称之“书”,因为很多“茶书”的体例过于短小,有的甚至不足千字。

幸好,茶诗的数量比茶书丰富许多。例如:唐代有茶书9种,却有茶诗600余首。宋代情况更甚,有几千首茶诗。至于明清茶诗,就更不胜枚举了。可以说,茶诗里蕴藏着中国茶文化巨大的知识宝库。我把历代茶诗比喻为中国茶文化的“敦煌藏经洞”,茶诗数量之庞大、内容之丰富,可以说无出其右。

然而遗憾的是,现存的百余部茶学专著中,没有一部专门为茶诗而写。换言之,唐宋元明清,没有人想到对历代茶诗进行整理、汇总和研究。邻国日本,比我们更早注意到茶诗的价值。大致是10年前,我在神保町的一家古书铺里看到一部印于日本江户中期的《咏茶诗录》,一套四册,巾箱本装帧,印制精美,小巧可爱。书中辑录中国历代茶诗百余首,内容详实、取舍有度。书店老板是内行,又看出我非常倾心于此书,一下子把价格叫得很高,以至于我为此行兑换的日元根本不够,只好向同行的2位朋友借了一部分,才将这套书买了下来。只是随后的几天,我们3个人都只能吃方便面度日了。回国研究后发现,这部《咏茶诗录》竟然是已知最早的茶诗专著,当时咬牙买下,真是正确的决定!这一次东京得书的经历,也让我萌生了系统研究中国茶诗的想法。这部《唐茶诗钞》,正是在这样的想法下写作完成的。

那么,为什么会想到用中国传统雕版书的形态去出版《唐茶诗钞》呢?最美的语言,必是诗;最美的生活,必有茶。所以,传承最美的茶文化——中国茶诗,我想到了用最美的图书形态——中国古书。中国古书,可阅读,更可把玩;是可敬的,更是可爱的;有学术资料性,更有艺术欣赏性。身处网络世界的我们,对历史传统该如何欣赏、表达、维持和维护?我们希望《唐茶诗钞》这本书能成为一次有益的尝试,希望通过这本书让后人知道中国茶文化到底是一种怎样的美。

纸张选用有讲究

设想很浪漫,落实起来却繁琐至极,甚至可以说状况频出。这里仅以“选纸”一件事为例,诸位便可以以管窥豹了。

《唐茶诗钞》印制用纸,全部采用汪六吉手工抄造净皮宣纸。汪六吉作为一家老牌纸号,造纸的历史很长。在清末的文人著作中就已经可以见到很多关于汪六吉造纸的记载,民国时期的大藏书家陶湘,就非常喜欢选用汪六吉造纸刷印古籍。可以说,用了汪六吉的净皮,是高品质印书效果的保证。

当然,汪六吉造纸也有缺点,那就是造价太高。但是没办法,要想做出高质量的传统雕版书,纸张上不可有丝毫马虎。纸对于古书,水对于名茶,意义完全相同。再好的茶,没有好水,也泡不出她的色香味;再好的书,没有好纸,也显不出他的精气神。在这部《唐茶诗钞》的制作过程中,我们时刻秉承着“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”的古训。不仅刷印和装帧等工艺上要精益求精,在纸张选择上也力求完美。毕竟,对于纸质书,纸张材质是重中之重。这笔纸钱,真是没法省,更是不敢省。

《唐茶诗钞》书衣用纸,则选择了传说中的虎皮宣。这款宣纸制作工艺复杂考究,成品纸张有状如虎皮豹斑的圆形斑点图案,手感绵软,图案古朴优雅,自古至今就深受文人墨客的偏爱。又因其纸性偏熟,受墨不晕,所以非常适宜印刷古书。不过,虎皮宣也有纸张轻薄、价格昂贵的特点,所以很少有人拿来做书衣。但这次为了保证装帧效果,我也算不惜工本,力求做出当代的精品雕版书籍。

没想到,虎皮宣做书衣,也经历了一番波折。由于虎皮宣质地轻盈,直接拿来做书衣略显单薄,因此,为了保证最终效果,每一份虎皮宣都需经托纸工艺处理。而每份书衣的托纸工艺,最少要通过五大步骤、历时24小时才能完成。这项工作最终烦请了北京市非物质文化遗产项目古籍修复的代表性传承人徐晓静老师来完成。在北京多雨潮湿的夏季里,徐老师一个人默默地完成了200余张虎皮宣的托纸工作,实属不易。

非遗工匠伸援手

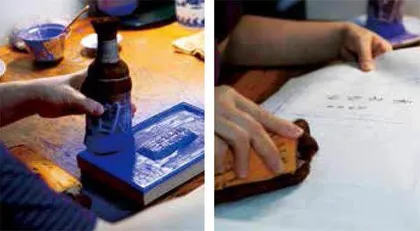

《唐茶诗钞》的雕版顺利开刻完成后不久,刷书的纸张也陆续全部到位了。按说我应该松一口气了,但是我却怎么也乐不出来,因为更大的问题又摆在了眼前:谁能刷这部书呢?

现如今,刷书这项工作,几乎成了濒临失传的显学。一方面老工匠凋零殆尽,另一方面年轻人又嫌辛苦不爱学,以至于现如今在北京城,乃至整个京津冀地区,像样儿的刷印匠人几乎没有。看着摞得跟小山儿似的雕版,我可真发愁了。突然间,我脑子里闪出一个人名:杨淑华老师。

杨老师何许人也?她可是位高人。上世纪70年代,她进入天津杨柳青画社学艺,习得一手中国木版水印的绝活儿。2008年,杨老师获得天津市首届工艺美术大师称号。2009年,杨老师又成为天津市非物质文化遗产杨柳青木版年画代表性传承人。

要是杨老师能出山帮忙,《唐茶诗钞》的刷印难题自然迎刃而解。但是我心里也有两点顾虑:其一,杨老师的木版水印绝技,刷的都是名家名作。像杨老师刷印的齐白石画作,从构图到发色都能够达到乱真的程度。请她来帮我刷书,绝对是大材小用,老太太是否乐意,我真不敢说。其二,杨老师退休多年,身体一直不好,常年的木版水印工作,让她落了一身职业病。我到她家里做客,她都得提前吃2片止痛片,要不然都会顶不住。刷书的工作强度太大,老太太是否能行,我更不敢想。但后来实在没办法,只好硬着头皮和老太太沟通。没想到老太太答应得很痛快:“没问题,这书有意义,我得支持。”至此,我心里悬着的一块石头算是落了地。

因为有了杨老师的助力,这本《唐茶诗钞》的艺术价值得以提升。杨老师经手的所有书页子,一律最少印2遍。实话实说,这一点连古代的刷书匠人一般都做不到,如果没有木版水印的功底,一般人刷2遍肯定重影。但是杨老师有木版水印的绝活儿,所以2遍刷下来,不但不重影,而且字口利索,笔画清晰,色泽饱满。更重要的是,这次《唐茶诗钞》的扉页部分,完全采用中国古代饾版技术。所谓饾版,就是先将一版子的图案分色,不同的颜色刻成不同的版块,然后多次套印而成。因不同的版块放在一起,如同一堆饾饤,故称饾版。例如,明代大名鼎鼎的《十竹斋笺谱》就是利用这项技术刷印完成,堪称中国古书的精品之作。在杨老师的巧手下,《唐茶诗钞》的牌记也采取了饾版印刷术。别看只是一张书页子,却分为三色、四版、八次刷印而成。

杨老师这人好强,一心想按照计划工期完成刷印。所以,有时候为了赶制《唐茶诗钞》的书页子,杨老师常常忙到深夜,让我们这些晚辈看着都心疼。我也不知道,请老太太刷到底是对还是错。但我知道,经杨老师刷印的书,已不是工厂里的活计,而是一件艺术品了。

尾声

在《唐茶诗钞》的成书过程中,我遇到了不少困难甚至质疑。毕竟,在全民电子阅读的年代里,普通纸质书都已式微,而不惜工本地去做一部中国传统雕版书,确实有些不合时宜了。其实,我这样做,想法很简单。古人曾说:水浮万物,玉石留止。水是时间,我们都是漂浮其上的万物。我坚信,中国传统的雕版书,就是那块玉石,最终能够留止于世,透露着人类不具备的沉稳,散发着人类羡慕的光泽。

(责编:栗月静)