新海诚:不做宫崎骏第二

作者: 邹迪阳

新海诚始终抱着那条缺了一条腿的凳子。

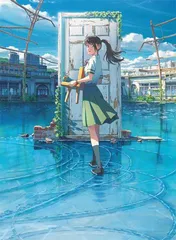

在全场欢呼中,海报上的门打开了,新海诚穿门而入,从《铃芽之旅》的废墟场景中走了出来。他身着一身黑色西装,穿着黑色皮鞋。来到舞台前,他对着观众席鞠了两躬。作为50岁的中年宅男,新海诚多少有些局促,手里一直抱着那条凳子,直到主持人示意,他才放在地上。

这是3月17日,《铃芽之旅》北京大学首映仪式上,导演新海诚的出场方式。“门”是电影中的门,凳子,也是电影里的凳子,片中男主角“草太”正好被封印其中。

凳子的中国之旅,享受着异常奇特的待遇。在北京和上海,它睡的是豪华大床房,在降温后,中方工作人员给它围过围巾,它随着新海诚一起搭地铁、过安检,走红毯,接受媒体采访时,凳子也陪在新海诚身旁。

这是新海诚时隔三年再次来到中国。他说,日本受疫情影响也很严重,没想到这么快与大家见面了。

首映式持续了一个多小时,新海诚耐心回答了每一个问题。合影后,他仍然抱着凳子,一边挥手,一边走下了舞台。

自《你的名字。》以来,新海诚每部作品在中国都备受关注。《铃芽之旅》上映半月有余,仍在持续刷新6年多前由《你的名字。》创造的日片在华票房纪录,截至4月20日,已经超过了7.5亿元人民币。

在部分中国影迷心中,新海诚俨然成了一个“爱豆”。

一位影迷坐飞机时拍的照片神似《天气之子》的云朵,他装裱下来,特意送给了新海诚。有人亲手送上定制的LED小风扇,其用心程度,令人慨叹。

新海诚早期作品,是很多中国影迷心中的私密回忆。豆瓣50多万人参与评价的《秒速五厘米》,勾连着他们青春期最缠绵悱恻的青涩情感。

在他恋物癖般的执着勾勒下,总能喷溅出让人屏息的唯美。

如今,新海诚已经50岁了,他的作品,早已脱离了青春期的青郁、感伤和无病呻吟。不变的是,这个中年大叔,依然保持着如此奇特又童趣的作风,还有日均工作12-15个小时的工作节奏。

《铃芽之旅》便是在这样的高强度作业下诞生的。作为“灾难三部曲”的收官作,影片取材自3·11东日本大地震,那会儿新海诚的女儿不满一岁,对震灾的印象几近空白。他希望用这个笑泪交织的故事,告诉下一代当年发生了什么,同时教会世人如何直面内心的废墟。

熟悉新海诚的人会发现,近几年的他少了些飘在半空的焦灼,变得更柔和,也更贴近土地了。这给了我们以恰当的机缘,去考量他为何能从诸神林立的日本动画界杀出,成为“后吉卜力时代”标志性的舵手。

离乡的“风景诗人”

如果没踏进动画圈,新海诚会被冠上何种名头?答案很可能是吃喝不愁的富家少爷。

原名新津诚的他,1973年出生于日本长野县南佐久郡小海町,父亲乃百年建筑名企“新津组”第三代社长,在当地颇受人尊重。母亲是个“文艺青年”,美术造诣极深,画作入选过长野县美术展。

在Falcom这样注重“纪律性”的血汗工厂内,理想和现实的拉扯,并没给他留下太多游刃表达的空间。

家庭氛围的濡染,新海诚从小便热爱阅读,喜欢探索母亲的书架。另一方面,由于长野偏僻、闭塞,新海诚童年时家里只能收到NHK(日本放送协会)一个电视台,看不了太多流行的科幻动画。他只能靠着菲利普·迪克、亚瑟·克拉克等人的名著,咀嚼狭义相对论、时间、宇宙起源等晦涩的命题。

和这种间接的灵感补给比起来,故乡风貌的恬淡与清新,或许才是新海诚最珍视的部分。小学练速滑时,他常要清晨五点起床。身心虽疲累,但家旁边松原湖结冰的湖面、升到树梢头的朝阳,也在他脑海中烙下了深刻的印记。《你的名字。》中的系守镇,便是以长野为原型。

“长野在日本算是一个山区,平均的海拔比较高,大约1000米。在这样一个环境里,因为周围的山谷,让光线的明暗都很分明,空气也很新鲜。我相信这是生活刻意留在我意识中的有关世界光亮的印象。”

因此不难理解,为何新海诚创作的一大特色标志,即为对自然物候杰出的把握,和精细入微的摹状。尤其是云海、星空、花瓣等“易逝”的元素,在他恋物癖般的执着勾勒下,总能喷溅出让人屏息的唯美,盛满了俳句里物哀式的含蓄和委婉述怀。

区别于吉卜力等工作室出品的动画中,类似场景具有的平面、简约手绘质感,新海诚追求的,是在写实基础上利用层次的通透和丰富性,辅以3D等前沿技术,营造出一种强烈的氛围感,让画面看起来像是被记忆美化过的,梦幻到有些失真。

这种熟稔的光影和色彩使用,无形遮蔽了一个事实:新海诚并非科班出身的动画监督。整个学生时代,他与动画的连结更多发生在私下看漫画、研究父亲奖励自己的电脑时。哪怕升入中央大学,他念的都是文学部日本文学系,只会在闲时去儿童文学社团帮着画绘本。

转折发生在大四那年,按照父亲的设想,新海诚本该被安排去东京某建筑公司实习,毕业后继承家业。但他却推掉了这个机会,选择加入建筑公司附近的另一家游戏公司—知名会社Falcom,并以“新津诚”的名义从事美工、程序、动画与宣传画制作等工作。

尽管未能满足父亲的期望,可在Falcom任职的五年间,新海诚却延续了母亲的绘画天赋。Falcom出品的《永远的伊苏2》《英雄传说:卡卡布三部曲》等游戏动画中,均有他参与的成果。密集的任务量和基础性技术锻炼,也让他的制作能力得到了极大提升。

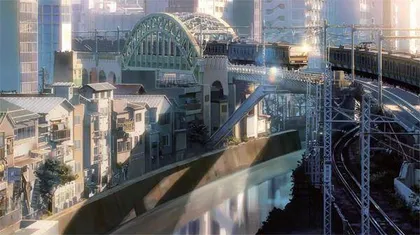

就像每个业界新手,刚加入Falcom时,新海诚只是个饱受压榨的小职员,每天清早6点起床,夜里加班到12点,搭最晚的电车回家。在东京埋头打拼之余,他仍保持着敏锐而活跃的观察力,不时将目光投向流动的都市景观和人群,以此奠定创作的情绪基调。

这当中,无论《被包围的世界》《遥远的世界》《她和她的猫》等早期较为粗糙的黑白短片,还是《言叶之庭》《你的名字。》等转型阶段的作品,都布满了飞驰的电车车厢、信号灯、盥洗用具等视觉意象。此外,代代木大厦、JR新宿车站、须贺神社等地标也常在新海诚的电影中出镜,引得粉丝们争相“圣地巡礼”。

在商业宣发的语境下,这些剧照极易被盖章为批量贩售的明信片,可它们实际承托的,却是现代城市中碎片式的经历和邂逅,无法弥合的疏离感和对乡愁的回望,也是新海诚除了本职工作,真正的志趣所在。但在Falcom这样注重“纪律性”的血汗工厂内,理想和现实的拉扯,并没给他留下太多游刃表达的空间。

2001年初夏,为了更投入地制作个人首部映像动画《星之声》,新海诚毅然从Falcom辞职。次年,这部除了音乐外,脚本分镜、作画、剪辑、配音等各环节均由他一人完成,长达25分钟的CG短片问世,得到业界广泛认可,给了新海诚以“独立动画人”身份前行的底气。

永恒的孤悲

回溯新海诚早期作品,可捕获一种奇妙的反差:相对于背景细节的低损,人物的轮廓、面部细节总是较为扁平、欠打磨,肢体动作僵硬,割裂于整体画风外,似乎风景才是发声的主角。

2011年,日本发生该国历史上强度最大的3·11地震,无疑是一代人创作心态的分水岭。

这种视觉构建的不协调,除了归咎于专业水准生疏、绘画精力上的取舍,亦能作为一种切口,指向新海诚创作的经典母题,即前文谈到的“远方”“思念”“距离感”等等。

对新海诚来说,那是贯穿其成长年岁的潜台词。从在长野对着天空、夕阳发呆,到蜷身于东京的钢筋水泥丛,每日挤电车上下班,他从未有意遮掩自己敏感、孤独的“在别处”姿态,并将对空间和人际情感的体察,生发于外在的直觉经验,延伸为笔下数个小人物的叹息。

短片《她和她的猫》中,主人公为一个大城市独居的女白领,身边仅有的陪伴是只公猫。全片由新海诚亲自配音,通过字幕卡交代宠物视角中主人的日常:既要忙碌工作,又要应对失恋的痛苦。即便无法感知人类的悲欢,猫咪仍愿默默守护着对方:“我……或许还有她……都应该喜欢着这个世界。”

远方与距离感的表述,在新海诚接下来的作品中,还在延续。

2002年的《星之声》,以2039年地球与外星文明Tarsian的冲突为背景,讲述2046年时,14岁的初中生美加子进入宇宙深部对战,与暗生情愫的寺尾升仅能靠Email沟通。相隔8.6光年,使两人成了“被宇宙拆散的第一对恋人”。片末,即将奔赴战场的阿升收到了八年多前美加子发的最后一封Email,似在象征着“也许,思念可以超越时间与距离”。

2007年的《秒速五厘米》,称得上不少中国新海诚粉丝的“入坑作”。影片分为三个章节,描绘了贵树和明理在搬家、工作等多重阻力下,虽互有好感却终究只能错过的故事。相似的剧情六年后于《言叶之庭》再度上演,却多了层年龄和身份禁忌(师生恋)带来的隔膜。极尽渲染和表现力的画面,叠加男主的零碎旁白,平添几多怅然。

了解新海诚的观众,往往能在作品中嗅到他私人的自我投射:铁杆“猫奴”一枚,习惯透过电车电窗看风景,包括年少时的情感受挫,不善袒露心声的内敛和羞赧,都能与画面产生紧密的互文。

在偏抒情的声画组合技巧下,人物面孔变得模糊,成了复杂环境的点缀,和写意大过写形的存在。这套不同于正统日本动画的语法规则,被日本著名批评家、新海诚的朋友大塚英志概括为“Layer(图层)的美学”:

“新海把他自身、角色、感觉的意识Layer化。首先把主人公或者说观众的主观所掌握的空间以Layer构建起来。风景不仅仅是背景,还是内面的投影,这是一种把意识外化的手法。而不是解释主人公现在所在位置的背景画。所以人物的描绘在最低限度也没有问题。而风景作为意识的流动被蒙太奇地连接起来。”