印度与巴基斯坦的生之悲歌

作者: 索那瑜

每年的8月15日是印度脱离英国殖民的独立纪念日,印度朋友雷尼告诉我:“我不纪念印度国庆,我纪念巴基斯坦的。”两国的独立日相差一日,巴基斯坦是8月14日。

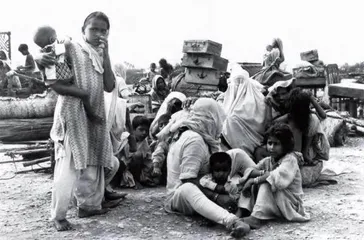

在印度这个国家诞生之际,有1000多万人搬迁,100多万人在迁移中死亡,10万妇女遭强暴。独立纪念日,其实是国殇日。

将印度分割成印度与巴基斯坦,各自独立建国的决定,是一个复杂的历史与政治过程。

英国人的“宗教眼镜”

历史的因素可以追溯到18世纪,英国刚统治印度时,决定采取“分而治之”之道,有尊重当地文化与入境随俗之意,亦是行以夷制夷的方便。

他们将人口依照宗教来分类、并依各宗教的典律来立法进行规范。在这样的分类系统中,绝大多数人口被归类为印度教徒,1/4的人是穆斯林,其他是基督徒、锡克教徒等。殖民者亦委派宗教的祭司或学者,依照古籍订定属人法,规范关于婚姻、家庭、财产与继承等行为。

实际上,是这样的殖民过程发明了“一统”的印度教。在此之前,并没有所谓的印度教,有的仅是遍布在南亚大陆上操着不同语言、祭祀不同神祇(数量达上千)、遵循不同祭典传统、使用不同历法的有异有同的多元社群生活。

在此之后,除了英国人已经知道的基督教、伊斯兰教,其他无法辨识者全归类为“印度教”。当1881年英国殖民政府将“宗教”这个选项加入人口登记时,绝大多数的印度人不知道自己该填哪个选项而必须求教于专家。

我2009年到班加罗尔社会与文化研究中心修课时,老师告诉我们说:“英国人戴着‘宗教的眼镜’来到印度,看到什么不懂的东西都归类成‘印度教’。他们把印度‘宗教化’,也是一种‘基督教化’。他们将基督教的想象投射在印度文化上,例如,他们假设所有宗教都有他们的《圣经》,于是将《吠陀经》变成印度教经典。”

20世纪初的印度独立运动与不合作运动使得英国人治理印度的成本越来越高,殖民成为一门亏本生意,英国政府考虑撤离,将英属印度交给印度人自己治理。最终,他们将1947年8月15日定为英属印度最后一任总督路易斯·蒙巴顿勋爵任期的最后一日。

在那之前,他们必须要做许多重要的决定。其中最关键的即是否要将印度分割,另外成立以穆斯林为主的巴基斯坦国。这个诉求是全印穆斯林联盟领导人穆罕默德·阿里·真纳所提出,受到穆斯林的政治领袖们支持,印度则坚决反对。分割的决定在1947年6月3日宣布,接下来就是“怎么割”的问题。

印度“怎么割”?

由于众多的穆斯林人口集中在南亚大陆东侧的孟加拉邦,与西侧连接阿富汗的旁遮普邦(事实上,穆斯林社群遍布各地)。6月30日,英属印度总督于旁遮普邦与孟加拉邦分别成立“边界委员会”,各委员会有两个印度教徒代表与两位穆斯林代表,委员会由“具有卓越的法律才能、正直的人品与广泛的行政经验”的来自英国的西里尔·雷德克利夫律师来领导。

他们需要在5周内决定东西两条新的国界,西侧是把西巴基斯坦划出去,东侧则是东巴基斯坦。尽管大原则是“穆斯林与非穆斯林的连片居住地区”,但没有人真正知道为何最终这条线是这样划。决定因素众多,也包含河流、山川、铁路等,亦有其他因素,例如两边都想要文化多元、历史悠久、经济富裕的大城市拉合尔。

除了英国人已经知道的基督教、伊斯兰教,其他无法辨识者全归类为“印度教”。

委员会的会议室里是连夜的辩论与争吵,在民间,当这则消息传开,社会开始陷入极度的不安与骚动。人们一开始并不知道该如何反应,毕竟印度的人民早已习惯天高皇帝远的生活方式。几千年来,无论政权如何更迭,地方总有一套自己的逻辑让日子照常运转。人们没有料到,这一次的政权更迭,带来的是一个如此巨大且根本的冲击与创伤。

分割的政策确定后,人心惶惶,在巴基斯坦国界内的印度教徒要决定是不是该举家迁移到印度,而在印度这边的穆斯林也犹豫着是不是搬去巴基斯坦。家当与家人可以迁徙,但是土地、房子、邻居是无法改变的。工作怎么办?多数人的工作是镶嵌在百年来万变中亦有不变的在地社会网络中,离开家乡等于失去赖以为生的人际网络。

起初,并没有那么多人想要搬家,然而逐渐地,人们感觉到维系良善的道德秩序已逐渐崩溃,一场世纪灾难即将来临。1947年3月,旁遮普邦的拉瓦尔品第爆发大规模的抢劫、纵火、谋杀、强暴妇女的暴动,数千人丧生,这样的宗教冲突早已在1946年的孟加加拉、比哈尔邦等地陆续发生。不搬,已不是选项,快走,走到没有异教徒的地方才能真正确保自己与家人的安全。

骚乱引发的狂乱与暴力如连锁反应蔓延全国,所有人都疯了。女性主义者乌瓦什·布塔利亚在她关于印巴分治的重要著作《沉默的另一面》中写到,被卷进暴动的人们至今都无法理解当时自己怎么了,是什么使邻人变仇人,农人变杀人犯?

一位锡克教的受访者告诉她:“有一天,我们整个村子突然对邻近的一个穆斯林村庄进行疯狂的杀戮。我们简直就是失去了理智,这使我50年来悔恨不已。”

另一位穆斯林受访者也说:“我仍然不能明白当时怎么了,在短短两天的时间里,我们被这种仇恨的狂潮席卷。我甚至记不清楚我到底杀死多少人,这是一种狂乱,一种精神狂乱状态,我们无法控制。”

而当家乡已成为杀戮战场,四处都是尸体,人民开始大批迁徙,难民流成千上万,他们带着家当、老小步行长达数十公里,一些往东、一些往西,人称这样的人流为“卡非拉”。当两条相反方向的卡非拉相切、碰触之时也时常引爆谋杀、抢劫与强暴。

永远艰难的女人

女人的处境极为艰难。

女性主义者布塔利亚在访问中听到了许多令人难以置信的悲剧。她不止一次听说在许多村庄里,成百上千的女性害怕被强暴或被迫改宗,或投井自尽。她提到受访时已65岁的巴桑特·考尔,布塔利亚描述道:“1947年3月,当人们做出要妇女投井的决定时,考尔目睹90多位妇女由于害怕穆斯林而投井。她跳入井中,但却死里逃生,因为井里没有那么多水把她们全部淹死。”

她跳入井中,但却死里逃生,因为井里没有那么多水把她们全部淹死。

考尔说:“就像你把饼放进烤炉里去烤,装得太满,靠近顶部的饼就烤不熟,就需要把它们拿出来。就是这样,井太满了,我们淹不死。死去的也就死了,那些活下来的,又挣扎着爬了出来。”这位老太太的儿子在当时也亲眼看见爸爸将姐姐杀死,他们说这是一种“殉教”。

事实上,在独立后这些家族迁徙的悲惨故事虽在家族间诉说着,然而恐怖的感觉被一种不真实的神话感给取代。记忆与诉说的内容听起来像一则则极为荒诞的故事,而那些真实的痛苦,则藏在数十年的无言与沉默中。

我的老师阿奴普·达尔,他们一家在分治时从东孟加拉迁徙到加尔各答,当时他还很小。妹妹在途中过世,他自己对迁徙没有太多印象,总尝试从母亲那里探问迁移时发生了什么事,妹妹是怎么死的?多年来一无所成,得到的只有无尽的沉默。

然而,历史并不安于停留过去、成为神话,或埋入沉默之中。

1984年10月,印度总理英迪拉·甘地被他锡克教徒的护卫暗杀,引发全国对锡克教徒的暴力攻击与报复式屠杀。那个令人失去理智的恶灵再度被唤醒,有上万人死亡,许多老一代的人经验噩梦重现,惊呼:“简直又是一场印巴分治。”在这样的时候,年轻一代的人,对分治的历史有了真实的感受。

1992年,印度教的政治人物号召数十万群众前往拆除位于北方邦的一座清真寺,他们宣称该地是印度教罗摩神的出生地。此举激起孟买等地暴乱,近百名穆斯林遭杀害。然后是2000年古加拉特暴乱。此后,噩梦似乎不是“重演”,而是再也醒不来。

1995年的《娜馨》(Naseem)是一部非常美丽的电影,电影从穆斯林少女娜馨的角度描写家人在1992孟买暴乱前夕的焦虑不安。电影中娜馨与爷爷的祖孙关系格外动人。我印象最深的一幕是,当局势已经相当紧张时娜馨走去爷爷的房间,问已经年迈卧床多年的爷爷,当年为什么不选择搬去巴基斯坦呢?

爷爷说:“那是因为,当时奶奶舍不得家里门前的那一棵芒果树。”

特约编辑姜雯 jw@nfcmag.com