人类如何应对下一场核事故?

作者: 贺一

1986年发生在切尔诺贝利的事情,对于全世界来说,似乎只是一起事故,但在沙希利·浦洛基教授心里,那是一场难以回望的苦难记忆。

事故发生时,他的住所距离核反应堆不足500公里,事故后,他的很多学生都被招募入伍,派往切尔诺贝利做“清洁工人”,但在当时,没人知道他们去了哪里,也几乎没有人多问一句“怎么了,为什么”?

大概从那时起,浦洛基便想要一个解释,一个答案。苏联解体后,这种追问有了落地的机会。

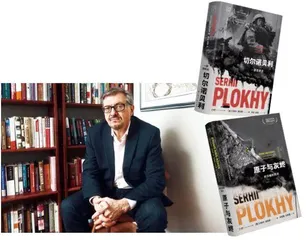

如今的浦洛基,远在大洋彼岸的美国哈佛教书育人、著书立说。但是生于苏联时代,长在乌克兰的身份,使他对核灾难有着更加切身的感受。

多年研究凝结成了一本书—《切尔诺贝利—一部悲剧史》(以下简称《切尔诺贝利》)。

《切尔诺贝利》是浦洛基迄今为止销量最高的作品,他向读者呈现了一个曾被有意掩盖的真实故事,也因为他的文字,他的悲悯得到了更大范围的共情。

发生在切尔诺贝利的事情,只会发生在切尔诺贝利吗?他告诉《看世界》,这是完成《切尔诺贝利》后,被诸多读者追问最多的问题,这也是他自己同样无法停止追问的。

四年后,他在《原子与灰烬:核灾难的历史》一书中,给出了自己的答案。

而答案是否定的。

即便技术在进步,安全标准在提升,国际合作在增强,人类的傲慢与失误仍如影随形。核能发展的危险性与政治制度和社会环境无关,它的危险性在于它的存在本身。当然,这不妨碍这个世界总要再为它的危险性“添把火”。

在浦洛基落笔那天,俄乌冲突爆发的消息传来,扎波罗热核电站的安全问题在扑朔迷离的相互推诿之中,变得更让人惴惴不安。2023年夏天,在这本书的中译版即将在国内上市时,日本宣布要将福岛核污染水排海,预计至少需要30年的时间。对于浦洛基来说,这也许也是个哭笑不得的事情,核事故研究并不算得上热门,但世界的荒诞总会提前为他的作品“造势”。

这并不妨碍浦洛基潜心做好一件事:保持发声,即便自己并不掌握多大的话语权。在今天,他所思考的不仅是重现过去,还是预警未来。他想要告知公众的信息很简单—核事故还会再次发生,核能发展很危险,而人类目前并没有准备好。

世界的荒诞总会提前为他的作品“造势”。

想要一个答案

切尔诺贝利如今成了一个灾难符号和隐喻,但对于浦洛基来说,那是实实在在的记忆,事故对他的生活和身边人,都产生了实际性的影响。

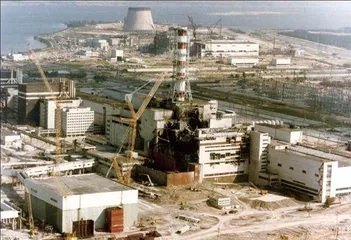

时间回到1986年4月26日凌晨,距离乌克兰普里皮亚季市不远的切尔诺贝利核电厂,第四号反应堆发生了爆炸。这是历史上最严重的核电事故,后世研究者称,灾难所释放出的总辐射剂量,是第二次世界大战时期广岛原子弹爆炸的400倍以上。

彼时,浦洛基正任教于第聂伯彼得罗夫斯克国立大学,他的住所位于爆炸的反应堆下游不到500公里的地方。数年后,当浦洛基去加拿大做访问学者时,医生才提醒道,他的甲状腺之所以会有些红肿,是暴露在辐射中所产生的结果。但与很多人相比,这种程度的后遗症已是幸运至极。

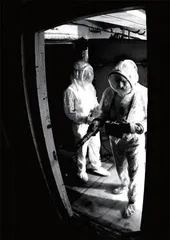

事故后,前前后后有60万清扫者前往灾难现场,负责消防与清理行动。在早期,这主要是军队承担,但由于工作繁重,苏联政府开始招募学生。

浦洛基的很多学生也被招募入伍做清洁工人。他的一位大学同学,也曾以警察的身份,被派往切尔诺贝利。

现在,我们知道,这些清扫者承受着高剂量的核辐射,给身体带来了难以挽回的伤害。浦洛基的那位警察朋友,现在每年都要在医院住上至少一个月的时间。

但回到当时浦洛基的视角,这些被牵连的普通人,在那里经历了什么,他不得而知。在他身边,也没人多问一句“怎么了”或者“为什么”,某种程度上,这成了他研究核灾难的原始动力。

浦洛基对《看世界》说,他对核事故的兴趣,始于他的个人立场。在切尔诺贝利核事故发生时,作为一个历史研究者,他缺乏一种权利,缺乏讲述故事的权利,也缺乏了解那里真正发生了什么的机会。

切尔诺贝利核事故影响是如此巨大,它不光是一场核灾难,还直接影响了历史进程—拉开了苏联帝国终结的序幕。这最终为浦洛基充分地展开他的研究提供了机会。当档案馆开放后,浦洛基尝试回到过去,试图发现真相,呈现苏联官方叙事掩盖下的故事。

跟随浦洛基的视角,我们发现,这场核事故之所以演变成人类浩劫,既有技术和意识形态方面的原因,但也与当时大力发展核能的世界潮流脱不开关系。

切尔诺贝利核电站的第四反应堆有着设计上的缺陷,特别是在低功率运行时的不稳定性。然而,考虑到当时苏联上下都充斥着一种将完成任务和生产指标置于安全考虑之上的文化,这一缺陷并没有得到充分的重视。在缺乏适当安全措施的前提下,切尔诺贝利核电站操作员进行的一系列风险极高的测试和不当操作,成为事故产生的直接原因。

如果说核工业本身的危险性,使人类难以摆脱与核事故迎头相撞的命运,苏联处理这件事的方式,则使核事故的后果被成倍放大。

切尔诺贝利核事故发生后,掩盖事实和控制舆论成为首要任务。作出这一决定的原因很简单,一方面,苏联政府希望能继续发展核能,以免在与西方国家的科技和工业竞争中落于人后;另一方面,苏联政府不希望在国内引起恐慌和不安,从而威胁到国家稳定和领导层的权威。

在最开始,苏联政府几乎没有对外界透露任何关于事故的信息。直到两天后,瑞典方面因为监测到异常核辐射水平并进行质询,苏联政府才被迫进行了首次官方公告。

然而,苏联政府提供的信息非常有限,并极力模糊处理辐射泄漏的规模和潜在的健康风险。

在那段时期,他们不光对国内媒体进行了严格的控制,禁止他们推进独立报道,还利用克格勃想尽办法阻挠外国外交官及记者。根据浦洛基试图还原的故事,在那时候,“外国记者的电话受到监听,驻扎在莫斯科的记者们在从苏联首都发稿时均遇到不少技术困难”。

由于苏联政府的有意遮掩,切尔诺贝利及周边区域居民,紧急响应人员和清理工作者,均受到了不同程度的核辐射暴露。

普里皮亚季是最接近切尔诺贝利核电站的城市,距离不到3公里。这是为核电站员工及其家庭建立的城市,大约居住着五万名居民。当空气中已带有金属味时,孩子们还在大街上快乐地玩耍,大人们还在外面晾晒衣物。

在浦洛基呈现的故事中,这是一个“梦幻又怪诞”的画面,因为在同一时间,洒水车正在道路上喷洒特殊溶液,戴着防护用具的警察和士兵在大街小巷巡逻。当苏联官员因为何时撤离犹豫不决,这群“听话”的居民被迫与较高强度的核辐射共处了36小时。

即便在4月27日下午,撤离的决定终于出来,然而,为了抑制恐慌情绪的传播,苏联政府并没有充分告知民众核辐射的危险性。撤离的民众不仅把自己身上的辐射带到了临时安置点,他们的个人物品和衣物也没有得到妥善处理,这使得大量的辐射在更大的范围内肆意地传播。

在切尔诺贝利核事故中,普通人的性命与生活,成了保障国家利益与维护国际形象的必要牺牲品。

不只有苏联

在《切尔诺贝利》上市前,浦洛基并没有预料到公众的反应如此热情。因此,他有了更多和公众打交道的机会,并找到了下一个探寻的方向。

“发生在切尔诺贝利的,只会发生在切尔诺贝利吗?”

当空气中已带有金属味时,孩子们还在大街上快乐地玩耍。

“只有苏联政府在尝试掩盖核事故事实吗?西方政府呢?”

这是浦洛基最常被问到的问题。

在浦洛基看来,将切尔诺贝利核事故归罪于运转失灵的苏联体制和切尔诺贝利核反应堆的技术缺陷当然容易,因为可以借此将此事彻底翻篇。但现实是,问题并非苏联特有,也不只属于过去。

无论是苏联,还是美国,都曾有意掩盖核事故的真相。事实证明,权力与意识形态无关,与社会制度无关,它只与国家意志有关。

在这些关于核事故的官方叙事中,至少掩盖了两个层面的信息。首先存在着被压制的观点。其次是被遮蔽的人浦洛基表示,他一直在努力了解那些受核事故影响但并没有能力去谈论这种经历的人群。

浦洛基讲起了1957年发生在苏联的克什特姆核事故。直到30年后,世界才知道它发生了。受核事故影响的人,也没有机会去谈论他们的遭遇。在这个典型的案例中,人们的声音不仅被边缘化,而且完全取消,别人根本听不到。

在美国布拉沃城堡事故中,考虑到氢弹实验的机密性质,美国最初并没有公开详细的信息。只有当试验造成的辐射影响变得愈发明显,特别是影响到了马绍尔群岛居民和日本渔船,美国政府才在国际压力下作出了回应。

浦洛基告诉《看世界》:“在我的书中,我试图尽可能多地了解受此核事故影响的人的经历,尤其是那些处在殖民地或半殖民地状态的人,比如美军导致的布拉沃城堡事故,比如苏联的克什特姆事件。”

这两个事故中,受到影响的普通人,其实都是边缘化的,甚至不会说官方语言。他们也没有机会和能力讲述自己的故事。他关注到的一个有趣现象是,当核事故发生时,政府更容易处理这些所谓的“局外人”。

浦洛基解释道:“比如苏联的情况,在克什特姆,很多人既不是俄罗斯人,也不是斯拉夫人,他们是巴什基尔人和鞑靼人。所以,那些不会说俄语的群体,出于社会原因和文化原因,他们推进议程的机会,真的很有限。”

浦洛基看到一个有趣的现象,美国政府更容易处理那些当地的土著居民—马绍尔群岛原住民,而不是美国人自己。对于苏联政府来说,巴什基尔人和鞑靼人也不享有真正的权利或具备反击能力。所以,当他们接到命令—你必须撤离时,他们没有权利问任何问题,只有服从。