中小学生态文明教育的现状与发展策略

作者: 马毅飞

摘 要 通过对全国82,438名中小学生进行问卷调查发现,当前中小学生态文明教育呈现以下四方面特征:学校教育是学生获取生态文明知识的主要途径;学校生态文明教育呈现出认同度高、践行度低的特点;学校主题活动是学生最欢迎的生态文明教育形式;家长支持学生参与生态文明实践活动,但在学校生态文明教育中的参与度不高。下一步,要着重从增强生态文明教育意识、提升生态文明教育系统性和连续性、推动生态文明教育由学校为主走向全社会协同等方面提升中小学生态文明教育的整体水平。

关键词 中小学;生态文明教育;生态文明实践

中小学生态文明教育是学校生态文明教育体系的基础环节,其教育对象正处于人生观、世界观、价值观形成的关键期。为全面了解当前中小学生态文明教育的基本状况,有效提升中小学生态文明教育质量,本研究对全国82,438名中小学生开展了大规模问卷调查,意在探明当前中小学生态文明教育中存在的问题,有针对地改进学校生态文明教育实践。

一、对象与方法

本研究采用自编的调查问卷,以地域、学段、性别、城乡等为背景因素,着重了解学校开设生态文明教育课程情况、开展生态文明教育活动情况,以及学生获取生态文明知识的主要渠道、参加生态文明教育活动状况、喜欢的生态文明教育形式等。涉及态度判断的题目采用李克特5级量表进行设计。

运用随机抽样的方式对中小学生进行问卷调查,调查范围覆盖全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团,共回收有效问卷82,438份。其中,高中阶段19,370份,占23.5%,初中阶段29,715份,占36.05%,小学阶段33,353份,占40.46%;城乡学生比例为6:4。受访学生在地域、年级、城乡方面均有一定数量的分布,能够较为全面地反映不同群体状况,具有一定的代表性和广泛性。调查数据使用SPSS 18.0进行统计分析。

二、结果与讨论

调研发现,当前中小学生态文明教育具有以下四方面特征。

(一)中小学生的生态文明知识来源渠道多元,学校教育是主要途径

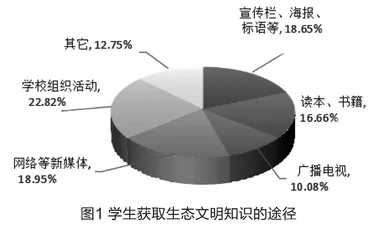

调研发现,学生所掌握的生态文明知识来源于多种渠道。其中,排在首位的是学校组织的活动,占22.82%;其次是网络新媒体,占18.95%;宣传栏、海报、标语等占18.65%;读本、书籍占16.66%;广播电视占10.18%。(见图1)由此可见,学校组织的活动是学生生态文明知识的首要来源,学校教育是生态文明教育的主渠道。

通过进一步交叉分析发现,城乡学生在获取生态文明知识的途径上略有不同。对于“你所掌握的生态环境知识主要来自于哪里?”这一问题,以城乡为自变量,以学生反馈为因变量,交叉(卡方)分析结果显示,差异极其显著(χ2=738.337,p<0.001)。尤其在“网络等新媒体”这一选项上,城市学生比农村学生高出4.46个百分点(见图2)。可见,虽然城乡学生获取生态文明知识的主要途径都是学校教育,但城市学生在通过网络新媒体获取生态文明知识方面优于农村学生。

进一步分析发现,不同年级的学生获取生态文明知识的渠道也有显著差异。数据显示,年级越高,选择“学校组织活动”和“读本、书籍”的比例越低,而选择“网络等新媒体”的比例越高。以年级为自变量,以学生反馈为因变量,交叉(卡方)分析结果显示,差异极其显著(χ2=3082.206,p<0.001)。例如,高中2年级学生选择“学校组织活动”的比例比小学4年级低了11.3个百分点,选择“网络等新媒体”的比例比小学4年级高出16.57个百分点(见图3)。由此可见,小学生更多通过学校教育获取生态文明知识,而高年级学生随着自主学习能力的增强,会更多通过网络媒体等自主获取生态文明知识。

(二)学校生态文明教育呈现出认同度高、践行度低的特点,开展教育活动的力度有待进一步加强

调研发现,94.77%的学生认为学校进行生态文明教育“非常”或“比较”有必要。51.02%的学生表示所在学校有单独的生态文明教育课。59.01%的学生反馈学校有发放或推荐专门的生态教育读本。43.60%的学生表示经常参加学校组织的与生态文明有关的社会公益活动。36.63%的学生反馈所在学校经常组织学生到专门的环保教育基地(如博物馆、科技馆、农场等)开展相关教育活动。(见表1)可见,中小学生对生态文明教育的重要意义有普遍共识,但学校的生态文明教育实践仍显不足,需要进一步加强。

经对比分析发现,随着年级升高,学校和学生对生态文明教育的重视程度均降低。例如,在“你觉得学校进行生态文明教育是否有必要”这一题目中,以年级为自变量,以学生反馈为因变量,交叉(卡方)分析结果显示,差异极其显著(χ2=510.549,p<0.001)。小学4年级学生认为“非常有必要”的比例占77.10%,初中1年级占75.07%,高中1年级仅为69.53%。(见图4)关于“你所在学校有没有单独的生态文明教育课”一题,以年级为自变量,以学生反馈为因变量,交叉(卡方)分析结果显示,差异极其显著(χ2=933.436,p<0.001)。小学4年级单独开设生态文明教育课的比例高出初中一年级2.35个百分点,高出高中一年级10.53个百分点。(见图5)

(三)学生参与生态文明教育活动的方式多样,学校主题活动是学生最喜欢的教育形式

调查发现,对于“以下生态实践活动你参加过哪些?”这一问题,表示“没参加过”的学生比例不足5%。其中,选择比例超过50%的活动有绘制手抄报(黑板报)、垃圾回收、听讲座、观看视频、植树。(见图6)从“你最喜欢从哪种渠道接受生态文明教育”的调查情况看,排名前三项的分别是学校主题活动,校外实践活动,学校生态校园建设、绿化校园。(见图7)可见,学生更希望在实践活动中接受生态文明教育。

(四)家长支持学生参与生态文明实践活动,但在学校生态文明教育中的参与度不高

调查发现,关于父母对子女参加生态文明实践活动的态度,94.1%的学生表示家长“非常”或“比较”支持;但年级越高,选择“非常支持”的比例越低。(见图8)对于“学校会邀请你的家长一起参加生态文明教育相关活动吗?”这一问题,有41.2%的学生反映“总是”或“经常”,有41.2%的学生反映“从未”或“很少”。(见图9)总体上看,家长在学校生态文明教育中的参与度不高。

三、结论与对策

根据调查结果可以得出以下结论:一是学校教育是当前中小学生获取生态文明知识的首要渠道,城乡学生、不同年级学生在获取生态文明知识的途径上存在明显差异;二是中小学生对生态文明教育的重要意义已形成普遍共识,但呈现出认同度高、践行度低的特点;三是学校主题活动是学生最欢迎的生态文明教育形式,实践活动的形式和力度需要进一步加强;四是家长支持学生参与生态文明实践活动,但在学校生态文明教育中的参与度不高。

面对当前中小学生态文明教育的现实状况和问题,本研究认为,中小学生态文明教育应从以下四方面着力改进。

(一)发挥主渠道作用,进一步提高学校对生态文明教育重要性的认识

中小学生是祖国的未来,加强面向中小学生的生态文明教育,是提升中小学生生态文明素养,确保中华民族持续发展动力的关键。从调研情况看,学校教育是中小学生态文明教育的主渠道,但仍存在自发性、随意性等问题,教育形式和力度都有待进一步加强。此外,中小学生态文明教育多偏重生态知识科普与生态文明意识形成,对受教育者生态文明情感、行为的关注不足,中小学生在部分领域存在知行分离的现象。因此,要进一步提升学校对生态文明教育重要性的认识,将生态文明教育的重点转向学生生态文明意识、情感、行为、知识的全方位统整培育,让四者相辅相成、相互促进,共同构成学生生态文明综合素养结构体系。一方面,要着力提升学生生态文明意识与情感,提高知识掌握深度与广度,帮助学生深入理解和自觉践行“绿水青山就是金山银山”的理念。另一方面,要创新教育形式,通过开展类型丰富的主题教育活动,在中小学倡导勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式,帮助学生在日常生活中切实养成节约能源资源、呵护自然生态、践行垃圾分类等良好的行为,让生态文明成为一种行为习惯。

(二)加强科学规划,全面提升中小学生态文明教育的系统性和连续性

近年来,我国中小学生态文明教育有了长足进步,但学校尚没有把学生生态文明素养看作学生素质教育的一个必须要素,学校生态文明教育还远不能满足社会和时代发展的要求。从调研情况看,虽然很多学校采取了不同措施开展生态文明教育,但课程的开发、实践活动的开展更多仍属于自发行为,生态文明教育缺乏系统、科学的规划。下一步,要加强学校生态文明教育制度建设,着力推动生态文明教育走向规范化发展轨道。要增强系统性,逐渐形成国家引导、地方主导和学校自主相结合的多元推进格局。学校除了注重生态文明教育的学科渗透之外,还应积极寻求生态文明教育与综合实践活动、探究性学习、研学旅行等多种方式的融合,增强学生的自然体验和实践参与,推动生态文明教育常态化发展。要加强评估,通过研制出台生态文明教育质量评价标准与指南,建立学生生态文明素养监测平台,定期发布生态文明教育质量监测报告,形成以科学评价促进生态文明教育良性规范发展的新格局。

(三)盯紧薄弱环节,着力加强农村和落后地区中小学校生态文明教育

广大农村地区具有开展生态文明教育的天然环境与资源。然而调查发现,农村学生生态文明素养并没有因为与自然生态更近距离的接触而显现出优势,可见,现代生态文明素养的提高仍需要实施有目的有计划的教育活动。一要加强农村和落后地区生态文明宣传教育,改变农村学校、家长、学生观念,提高对生态文明教育的重视程度,关注农村学生生态文明素养的提升。二要给予资源支持和经费扶持,帮助农村学校改进设施设备,拓宽农村学生生态文明知识的获取途径。三要加强开展生态文明教育的相关指导。尝试通过城乡学校结对帮扶的方式,帮助农村学校开发生态文明教育课程,开发教育资源,共同组织生态文明实践活动。四要注意结合当地环境特点,因地制宜,创造性地开展沉浸式体验和实践活动,帮助农村学生增强生态文明情感和使命,提升生态文明综合素养。

(四)强化多方协作,推动生态文明教育主体由学校为主走向全社会协同

服务生态文明建设的生态文明教育从本质上是一项全民工程,应广泛调动一切积极力量,实现全社会协同提升青少年生态文明素养的愿景。从调研情况看,虽然生态文明教育的重要价值已得到师生、家长的认可,家长也支持学生参与生态文明实践活动,但在学校生态文明教育中的参与度却不高。《“美丽中国,我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021—2025年)》明确指出,要“有力推动全民生态文明教育工作,逐步形成全社会参与生态文明建设的良好局面”[1]。可见,在政策的支持与导向下,未来中小学生生态文明素养的培育将由学校为主走向全社会共同参与。在这一新的教育网络中,学校、家庭、社区、政府机构、企事业单位、场馆、基地、民间组织等,都将深度参与到生态文明教育中来,形成以学校为主、多主体协同参与的格局,共同推动中小学生生态文明素养的全面提升。

参考文献:

[1]生态环境部,等.关于印发《“美丽中国,我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021—2025年)》的通知[EB/OL].(2021-01-29)[2022-08-16].http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/01/content_5589509.htm.

责任编辑︱何 蕊