核心素养视域下的科学精神:本质内涵、价值向度与培养策略

作者: 冯春艳

【摘 要】 科学精神是中国学生发展核心素养中的重要组成部分,在以核心素养为导向的教育改革之下,重新认识科学精神的本质内涵、价值向度、培养策略显得紧迫且必要。本研究从概念、结构、属性三个维度全面透视科学精神的本质内涵,科学精神的价值向度主要体现为提升科学素养、面对未来挑战、加强学术规范,可以从制度保障、文化支持、教学改革、师资培育四个层面来促进科学精神的培养。

【关键词】核心素养 科学精神 科学素养

科学精神是国家科技迅速发展的保证,也是全民科学素质提升的关键。科学精神是中国学生发展核心素养(以下简称“核心素养”)中文化基础模块的重要内容,2021年国务院印发的《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》(以下简称《纲要》)中指出公民具备科学素质首先要崇尚科学精神,提倡将弘扬科学精神贯穿于育人全链条。然而在科学教育中,教师们尚不明确科学精神的本质内涵、价值向度、培养策略,亟须重新认识科学精神的本质内涵、透视科学精神的培养价值、明晰不同维度的培养策略。

一、核心素养视域下科学精神的本质内涵

科学是人类认识世界的一种活动,科学精神既是科学活动的内在抽提,也是科学本身的核心灵魂,唯有深入剖析其本质内涵,才能明晰其结构组成、生成规律,从而锚定培养方向,构建行之有效的培养策略。对科学精神进行本体论讨论,可从概念、结构、属性三个维度进行考量。

1. 概念维度:科学精神的基本释义

从词源学来看,科学精神包括“科学”与“精神”两个词汇,其中“科学”来源于拉丁语“scio”,几经演化成为“science”。“科学精神主要是学生在学习、理解、运用科学知识和技能等方面所形成的价值标准、思维方式和行为表现,具体包括理性思维、批判质疑、勇于探究等基本要点。”[1]纵观与科学精神相关的文献发现,不同专家学者对科学精神的定义不同,目前学界对科学精神的界定主要存在三种取向:第一,科学活动取向,科学精神产生于科学活动中,是科学文化结构中的价值与规范的综合,体现了科学本身的优良传统、认知模式、道德律令和行为准则,李醒民[2]216、王树恩和柳洲[3]持有过这样的观点。第二,科学家取向,科学精神是由科学家所体现出来的精神气质、品质特征,蔡德诚指出科学精神是“在认识一切客观存在的过程中,对人、对己、对事物都能善于辨误识伪,勇于去伪存真的那种执着的求真、求实、求真知的精神。” [4]第三,融合取向,即科学精神既包含科学的本质特征,也包含科学家本身的精神,秦元海指出:“科学精神是科学主体的内在精神气质、品质和科学活动的内在性质、特质在求真创新基础上的统一,包括科学家层面的、科学活动和事业两个层面。”[5]

综合来看,科学精神是在科学发展历史中逐步形成,并产生于科学思想、科学信念、科学方法和科学知识之间,常体现在科学习惯、科学态度、科学价值观之中。科学精神是科学共同体在科学研究过程中所体现出来的信念、认知方式、行为规范和价值取向,借由多代对真理的追求而传承下来,是科学文化结构中的价值、规范的综合。科学精神并不被科学家所独有,不从事科学研究的人亦可能具备,并体现在他们认识世界、为人处事、生活工作等方面。

2. 结构维度:科学精神的组成内容

科学精神需要科学家来承载和体现,只有通过历史归纳,基于实证经验,从众多科学家身上寻求共性,才能概括出较为完整的科学精神的具体内容。李醒民搭建了科学精神的规范结构,包括求真精神、实证精神、理性精神、怀疑批判精神、平权多元精神、创新冒险精神、纠错臻美精神、谦逊宽容精神、自由精神[2]231-275。潜伟指出,在价值取向上,科学精神表现为求真、求实、求新;在认知方法上,科学精神表现为专注、逻辑、理性和质疑;在行为性格上,科学精神表现为好奇、进取、敢为和坚持[6]。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》中指出科学家精神包括爱国精神、创新精神、求实精神、奉献精神、协同精神、育人精神[7]。

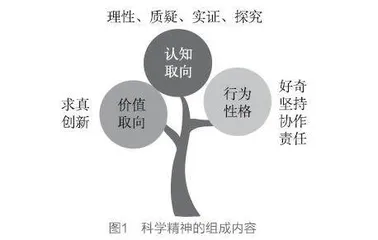

综合以上研究,借鉴潜伟对科学精神的划分维度,笔者归整出普适性较强的几种科学精神(见

图1)。从价值取向上,科学精神表现为求真、创新;从认知取向上,科学精神表现为理性、质疑、实证、探究;从行为性格上,科学精神表现为好奇、坚持、协作、责任。其中求真是科学精神的核心,同时也是创新、理性、质疑、实证的基础;创新是科学精神的终极指向,引领着科学研究不断前进;这些科学精神既相对独立又协调一致,构筑了一个科学研究主体的基本形象。

图1 科学精神的组成内容

价值取向是人们对事物的方向判断,体现着科学研究的本质,决定着科学研究的发展趋势。求真是科学精神的核心,意味着排除主观意愿,客观诚实地追求事物的本质、探求规律、寻求真理。创新是科学持续发展的生命力,表现为打破常规,突破思想禁锢,提出新颖想法,多角度思考问题,正是创新精神使得科学理论不断走向完善和臻美。

认知取向推动着科学研究规范、有序地进行,对科学有正确的认知才能指引研究走向科学。理性表现为尊重事物客观规律,基于证据和逻辑,寻求原理本质。质疑是科学创造活动的起点,是指重新审视已有科学理论知识,是一种批判性思维活动[8]40,42。通常表现为不盲从、不偏听偏信,敢于寻找支撑证据,对现有理论持暂时性理解,辩证地看待事物。实证表现为基于客观事实,尊重事实,诚实对待,通过确凿的证据,用严密的科学方法,独立得到观察结果和实验结论,并且能够被重复检验。探究是指探索事物本质、探究真理的过程。

科学家的行为性格决定了科学研究的持续、良性发展。做科学研究没有好奇心,是难以对事物产生兴趣的。科学研究充满着不确定性,只有在挫折中坚持下去,才可能取得成功,因此坚韧不拔、不轻易认输的坚持精神十分重要。科学研究的复杂性决定了科学研究难以被独立操控,协作交流能够聚集智慧、缩短路径、减少障碍、促进共同发展。科学家还应体认自身所具备的社会功能,并将其进一步转化为社会责任:一方面,及时将自己的研究成果转化为生产实践,实现科学的实际功用之价值;另一方面,培养下一代科学家,激发其潜力,传承科学精神。

3. 属性维度:科学精神的功能特点

科学精神的功能可以分为内部功能和外部功能两个层次,即科学精神对科学文化系统自身的功能和科学精神对社会文化的影响效应两个方面[9]。第一个方面,科学精神形成于科学活动之中,构成科学文化的重要组成部分,能够驱动并指导人们的科学活动,促使科学走向理性的学术,推动科学规范、优质、高效地发展。第二个方面,科学精神不仅可以存在于科学家身上,普通人亦可具备科学精神,其可辐射影响社会文化的形态。

科学精神具有文化的基本特征,因其内隐性,也承载着信念、气质的贯通特质,总体来看,科学精神具有五大特点:第一,科学精神具有恒久性,它是一种信念、意志、品质,科学精神的形成需要经过较长时间的培养、训练以及自悟,时间的叠加使得这种精神气质比较稳固,其一旦形成便可恒久存留。第二,科学精神具有时代性,不同时代所强调的科学精神有动态变化。第三,科学精神具有引领性,精神虽是隐性的,但它却作为指导行为逻辑的起点而存在,支配着人的思维方式、研究行动,指引着科学家们的科学研究态度、方法与实践。第四,科学精神具备人文性,每个民族的科学精神都是沿袭于传统科学文化而演变再生的产物,体现着每个民族的内在追求与精神特质。第五,科学精神具有习得性,只是需要在较长的时间内探索、熏陶、体悟、内化,最终潜移默化地形成,通常以思维结构、行为习惯等方式体现出来。

二、核心素养视域下科学精神的价值向度

无论是核心素养对科学精神的重申,还是政策文件对科学精神的重提,从国家层面来看,科学精神已然成为教育改革中无法回避的问题。从实际情况来看,目前的科学教育对于科学精神的培养仍处于匮乏阶段,亟须我们重新认识培养科学精神的价值向度。

1. 科学精神有利于提升科学素养

科学精神是全面提升学生科学素养的原动力,在科学教育中,以科学精神为教学目标是培养学生科学素养的重要路径,通过有意识地培养学生形成探究、质疑、求真等科学精神,能够激发学生深入认识和理解科学知识,形成科学观念和思维。科学精神是科学素养的灵魂,其一旦形成,将统摄、引领一个人科学素养的自然生成,激发人热爱科学、追求真理、勇于探究、敢于创新。科学精神不仅塑造着学生的科学信念以及行为规范,更能够指导学生在科学教育中顺利完成科学实践活动。科学精神能够滋养学生们的品质与行为,内化成为他们的思想意识,能够促使其更加理性、明晰地看待事物、认识世界、改造世界。

2. 科学精神有助于面对未来挑战

全球科技、信息、经济日新月异,智能时代已然来临,未来有很多不确定性和挑战性,都需要提升学生的核心竞争力和应对复杂多变环境的核心素养。随着时代的进步,科学精神逐渐演变为一种文化、一种社会建制,科学精神的主体不再是科学家,其亦可以作为民众普遍存在的一种社会意识、自觉意志,让人们能够客观、理性地看待生命、认识世界,运用科学的方式解决问题。科学精神是科学家必备之素质,稳定的科学精神特质是其进行科学研究的基础,培养学生形成科学精神还有利于为社会储备科学人才。

3. 科学精神有望于加强学术规范

科学精神作为科学研究中需要共同遵守的信念与准则,可以作为一种制度化的约束,界定了科学家可为与不可为的范畴。科学精神不仅存在于自然科学里,人文科学、社会科学同样需要科学精神的引领和导向,论辩思想、历史纵横、实证研究,都需要求真、理性等科学精神的贯通。在学术研究中强调科学精神能够进一步规范研究的程序与方法,对于净化学术环境,提高学术研究质量具有推动作用。在基础教育阶段,培养学生的科学精神,能够促使学生按照规范行为进行科学探究,形成良好的学术习惯,为未来从事科学研究打下坚实基础。

三、核心素养视域下科学精神的培养策略

科学精神并非天生,是社会、个人、环境等多因素融合的结果,其可以在相应的知识、方法、思想中生成。科学精神可以从四个方面予以培养。

1. 制度保障:形成培养科学精神的框架指引

科学是在广阔的社会范围中发展起来的,影响着社会的价值观念,也受社会的影响,因此,培养科学精神已然成为社会性的系统工程[10]。提升民众的科学素养,培养学生的科学精神,只依赖学校显然是不够的,所以,更需要在宏观层面设立相应的制度保障条件。

第一,政策引领文化建设、教学改革、师资培训。各级教育行政部门应建立健全科学素养培养的政策方针,并重点强调对科学精神的培养。目前来看,《纲要》印发之后,只有部分省市印发了本市的行动纲要,并未得到教育行政部门的广泛响应。

第二,教育行政部门联合社会力量进行科学教育活动。科学教育具有很强的实践操作性,但学校教育能够提供的教学场景、技术支持、资金援助相对有限。2021年12月,教育部办公厅、中国科协办公厅印发的《关于利用科普资源助推“双减”工作的通知》提出“引进科普资源到校开展课后服务”“组织学生到科普教育基地开展实践活动”,从而提高学生的科学素质[11]。因此,教育行政部门应积极联合科学技术协会、科技馆、少年宫等,为学生提供科学学习和探究性的科普活动,并向学生渗透求真、合作、坚持不懈等科学精神。

第三,以课题、项目为载体促使教师专研科学精神培养。比如,通过设立与培养科学精神相关的专项课题、规划课题,激发教师研究科学精神的热情,引导教师通过构建跨学科主题科学活动、校本课程等来进行科学精神培养的探索与实践。

2. 文化支持:创造社会中科学学习的文化条件

文化是科学精神培育的母体,是经济社会发展的先声[8]22。重视科学技术,重视科学文化,创造崇尚科学的社会环境是科学精神形成的外部条件,这可以从三个方面进行规划。

第一,学校作为承担科学精神培养的主阵地,应该积极地在日常教学中进行科学教育,将科学精神培养目标显性化,鼓励教师利用多维教学方式渗透科学精神,提倡学生自主开展科学探究实验。