审辨思维视域下的中华传统经典阅读路径探微

作者: 黄园袁

【摘 要】中华传统经典阅读一直以来都备受关注。无论是教材里还是教学过程中补充拓展的经典篇目都是中学语文教学实践的重要内容。如何让中华传统经典阅读落地生根,在学生的思想意识里种下优秀文化的种子,值得深入探究。笔者以《论语·八佾》的教学片段为例,在审辨思维视域下,将“审问—慎思—明辨—笃行”的思维范式融入实践中,尝试为中华传统经典阅读的教学提供有益的借鉴。

【关键词】审辨思维 中华传统经典 阅读路径

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出:“语文课程应引导学生热爱国家通用语言文字,在真实的语言运用情境中,通过积极的语言实践,积累语言经验,体会语言文字的特点和运用规律,培养语言文字运用能力;同时,发展思维能力,提升思维品质,形成自觉的审美意识,培养高雅的审美情趣,积淀丰厚的文化底蕴,继承和弘扬中华优秀传统文化……增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和认识,全面提升核心素养。”[1]

语文作为工具性与人文性相统一的一门学科,承担着提升学生思维品质、夯实学生国学根基的重要任务。中华传统经典无疑是落实这一任务的宝贵的精神财富和实践资源。笔者以《论语·八佾》前四章的阅读指导为例,尝试探索指导学生阅读中华传统经典的有效途径。

一、在传统经典阅读中培养学生的审辨思维

《论语》作为中华传统经典的代表,集中体现了儒家思想的精华,是中学语文教学中的范本和难点。笔者在指导学生阅读《论语·八佾》前四章的过程中,尝试将“问—思—辨—行”四步渗透其中,塑造学生的思维梯度,培养学生的审辨思维。

审辨思维是21世纪核心素养模型中的关键要素[2],

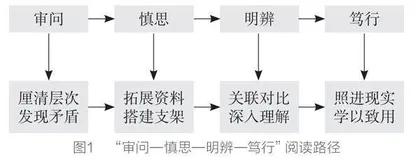

培养审辨思维是促使人适应未来社会和经济发展的重要环节。追溯中华优秀传统文化中对于“审辨”的阐释,可以参考《中庸》中提到的“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,“审辨”包含了从“审问”到“明辨”的过程。在指导中华传统经典阅读的过程中,笔者尝试从“审问—慎思—明辨—笃行”四个环节对学生进行有效阅读的指导,总结出一些有益的经验。

审问,相当于援疑质理的初步环节。对于任何形式的阅读而言,阅读者能够产生疑问,从而开启深入探究的进程,都是至关重要的。审问一般分为外发与内发两种,外发审问由阅读指导者帮助阅读者建立起思考和质疑的意识,内发审问由阅读者自发产生有效疑问。慎思,需要阅读者在审问的基础上经过对语言本身的含义推敲及逻辑理顺,同时关联文本的内容进行深入探究。在慎思的前提下,对于语言文字内在规律的把握和领会,有助于更加清晰地分辨事物道理,加深对语言文字所承载信息的进一步理解。这些理解的累积最终会潜移默化地融汇于阅读者的日常行为中,使他们实现知行合一(见图1)。

二、传统经典阅读的“审问—慎思—明辨—笃行”路径

笔者以《论语·八佾》的前四章为主要教学内容,以八年级学生为授课对象,通过对一节阅读课教学实施过程的回顾与反思,来探究中华传统经典阅读的有效指导路径,为一线教师提供有益的建议。

《论语·八佾》对于八年级学生而言,因其所涉及的知识背景广阔深入而具备一定的阅读难度。前四章原文如下。

第一章

孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

第二章

三家者以《雍》彻。子曰:“‘相维辟公,天子穆穆’,奚取于三家之堂?”

第三章

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

第四章

林放问礼之本。子曰:“大哉问!礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚。”

在开始正式的阅读指导之前,笔者为本次课制定了阅读主题,即“从《论语·八佾》前四章中体会儒家之‘礼’”,并对学生的初始阅读基础进行了前调。

1. 审问—厘清层次,发现矛盾

在前调中,最值得关注的两方面问题是:第一,学生对于“礼”的理解。第二,学生对于前四章基本内容的了解。

前调(见表1)显示,学生在初读《论语·八佾》的前四章时,从外在特征的角度理解“礼”占比81.1%,仅有不到五分之一的学生从内在特征的角度理解“礼”的含义。同时,学生对于文本也存在一些疑问,比如,“前两章内容与‘礼’有何关系?”“前四章之间有何逻辑关联?”“前四章是如何显现儒家思想的?”

同时,前调(见表2)也显示出学生对于前四章的了解仅限于译文和注释。第三、第四章的内容是孔子个人或与人谈论“礼”,但仍有一些必要的知识背景有待补充,比如,学生对于“八佾舞于庭”的行为以及“以《雍》彻” 背后的文化政治内涵缺乏了解。

2. 慎思—拓展资料,搭建支架

基于学生的初始阅读基础和产生的疑问,笔者引导学生将前四章内容聚焦到问题—“前四章内容之间有何逻辑关联以及如何体现儒家思想”来思考。为了帮助学生有层次、有深度地理解文本,教师既要指导学生将大问题拆分为有效推进阅读节奏的小问题,又要给学生提供恰如其分的阅读材料作为支撑。思考每一个问题和结合阅读材料解决问题的环节,都是学生在阅读中慎思的过程(见图2)。

在学生思考小问题的过程中,教师向学生提供阅读材料作为支撑。对前两章的共性及与“礼”有何关联的理解,教师向学生介绍“八佾舞于庭”和“以《雍》彻”的文化政治背景。

阅读材料1:

古代舞以八人为列。天子八佾,六十四人。诸侯六佾,大夫四佾,士二佾,十六人。

《雍》,《周颂》篇名。彻同撤。古礼祭已毕,撤祭馔,乐人歌诗娱神。《雍》之篇为周天子举行祭礼临撤所唱之诗。

—钱穆《论语新解》[3]45-46

教师提问“礼”的字源,出示图3,并请学生猜测字符的相关含义。师生互动后,总结出“礼”从造字伊始,就具有“以美酒佳肴敬奉神灵,击鼓乐舞献玉祭祀祖先”等内涵[4]。

阅读材料2:

前两章内容皆与“祭祀”有关,都在展现祭祀中的“舞”或“乐”。由“礼”的字源可见,祭祀中的“乐舞”是“礼”的重要呈现方式。通过对阅读材料的思考与分析,学生的前两个小问题得到有效解决。

在不借助拓展资料的前提下,学生能够理解后两章内容都是孔子谈论“礼”,但后两章与前两章内容的联系,则是学生在阅读过程中遇到的难点。为了促进学生有梯度地深入思考,教师需要提供阅读材料作为支撑。在解决后两个小问题的过程中,教师可启发学生根据孔子的态度对这四章的内容进行分层。在前两章中,学生了解了祭祀中“舞”“乐”作为“礼”的重要表现形式,与“礼”息息相关。但孔子在前两章中对季氏的祭祀行为却并不满意,表现为“孰不可忍”“奚取于三家之堂”。教师引导学生发现这一矛盾,进而为学生提供阅读材料,帮助学生理顺思路。

阅读材料3:

悼公之时,三桓胜,鲁如小侯,卑于三桓之家。

—《史记·鲁周公世家》

季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。”

孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。何以伐为?”

冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。”

孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”

冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费。今不取,后世必为子孙忧。”

孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。今由与求也,相夫子,远人不服,而不能来也;邦分崩离析,而不能守也;而谋动干戈于邦内。吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。”

—《论语·季氏》

学生分析出孔子“孰不可忍”的原因是季氏犯上,僭越了天子之礼。在乐舞方面,季氏僭越,擅用天子的八佾之礼;在祭祀方面,季氏以《雍》撤祭,冒犯天子威仪。季氏的“乐舞”和“祭祀”表面上看是在呈现“礼”,而实质上却是以下犯上的“无礼”之举。孔子因此厌弃季氏的行为。通过对《史记·鲁周公世家》和《论语·季氏》的资料阅读,学生体会到了季氏的专横跋扈、目无君上,进而更加真切地感受到了陪臣执国政的“无礼”之举。学生在此环节可以通过谨慎的思考和推敲,总结出:前两章展现出孔子对“无礼”行为的厌弃,丧失内心的“礼”会在外显行为中有所凸显,这种表面上的“守礼”行为其实是最大的“无礼”;后两章则在此基础上进一步展现孔子对于“礼”之内涵的理解。经过这样的思考过程,学生对前四章的内容实现了有层次的理解(见表3)。

3. 明辨—关联对比,深入理解

通过审问和慎思,学生对文本内容实现了有层次、有梯度的理解。在此基础上,教师引导学生深入挖掘,进一步探究和体会儒家思想,从而完整解决“大问题”。

新知识的学习及掌握往往离不开对旧知识的回顾,这正是“温故而知新”的道理。为了更好地理解这四章内容与儒家思想的深度关联,教师向学生提供了对比辨析的思路。

(1)“无礼”vs“有礼”

想要进一步帮助学生理解季氏的无礼之举,教师可提供对比材料。

对比材料1:

有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”

—《论语·学而》

通过对旧知识的温习与关联对比,学生不难理解,在儒家的思想体系中,“无孝悌”是“犯上作乱”的重要原因,孝悌乃是仁之根本,从而加深了对季氏“无礼”行为的理解。

无孝悌 → 无仁

同时,教师再引导学生阅读第三章内容,学生就可以更加明确“有礼”的行为需要依靠内在的“仁”来支撑,更加理解“有礼”与“无礼”皆与“仁”的有无密切相关,进而体会到“失于仁而为礼,为伪为僭,为乱之首”。礼乐是外在的表现,仁爱是内心的精神。礼必随时而变,仁则亘古今而一贯。通过对“无礼”与“有礼”的辨析,学生自然而然地对“礼”与“仁”的表里关系理解得更深入,为更好地理解儒家思想在前四章中的体现打好基础。

无孝悌 → 无仁 → 无礼

(2)“儒家礼”vs“道家礼”

为了帮助学生更好地理解前四章中蕴含的儒家思想,教师引导学生进行新的对比辨析。通过上述阅读及研究,学生不难理解,儒家重视内心的孝悌和仁德,胜过“守礼”的外在行为。那么儒家是否全然看重内心,认为内心的“仁”可以取代外在的“礼”呢?

教师为学生引入道家思想作为对比材料。

对比材料2:

礼者,忠信之薄,而乱之首。

—老子《道德经》

按照老子的学说,季氏的“乐舞”和“祭祀”,就是轻薄忠信之本,是作乱的祸首。可见道家朴素的道德观念,即无须固守外在的“礼”,否则一旦内心生出无孝无悌之念,便会如季氏一般,假借“礼”的虚名来做不仁不义之事。道家遵循本心,而鄙夷外在形式。那么儒家的思想也如此吗?教师请学生关注第四章内容。

在第四章中,林放向孔子询问“礼”的根本,孔子用“奢”与“俭”进行对比,学生比较容易理解,这是物质投入程度的差别。但对于孔子所提出的“易”与“戚”的差别,则是学生理解的盲点。“易”字按照钱穆先生在《论语新解》中的解读,有两种解释,即“平易”和“治办”[3]49。如取“平易”之意,即“其心轻放”,就是我们平常所说的不太在意,不大看重。孔子强调,对待丧事与其随意敷衍,宁可凝重肃穆。如取“治办”之意,即“衣食棺椁”,就是我们常说的办丧事时需要准备的物资和排场。孔子强调,对待丧葬之礼,与其花费心思在排场上,宁可内心饱含对死者的无限追悼与哀戚。“戚”字强调内心真诚的哀悼与凝重肃穆的氛围。而“易”或为心境,或为物资,皆体现出孔子对于丧礼在精神层面上的高要求。这一点与对“孔子言礼,重在礼之本,即仁;周公制礼,孔子明仁”的理解无异。