基于高阶思维培养的学习内容结构化

作者: 张倩 王红 宋艺璇

【摘 要】当前,我国基础教育的知识传授存在过多、过繁、过难的现象,由于知识传授任务过重,教师纷纷表示无暇顾及知识向思维的转化。要切实提高学生的思维水平,中小学教师对知识的选择与建构能力显得尤为重要。本研究从学习内容结构化切入,通过解读高阶思维内涵、学习内容结构化与高阶思维培养的关系,探索学习内容结构化的实施思路,为当前中小学教师建构学习内容提供参考。

【关键词】高阶思维 学习内容 结构化

2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策),政策实施力度很大,我们从中可以窥见中小学生面临的巨大学业压力。导致这一压力的重要原因是“知识本位”的教育价值追求,大家普遍认为“知识学得越多越好,越难越好”,教师和学生都忙于灌输知识,而无暇顾及知识学习的方式是否有利于思维发展。大量知识以固定的碎片化状态储存于学生大脑中,阻碍着高阶思维的发展。高阶思维是创新意识和能力的基础,中小学生的高阶思维长期无法获得生长土壤会影响我国培养创新人才的进程。思维型教学并不意味着摒弃知识,相反的,应意识到“没有知识就没有教学”,知识应“在教学中转化为学生成长的现实力量”[1]。2022年4月,教育部印发的《义务教育课程方案(2022年版)》中明确提到“突出课程内容结构化”,进一步表明要促进我国中小学生的高阶思维培养。培养高阶思维,除了推进课堂教学改革之外,更需要从知识传授的源头—知识本身开始发生改变。因此,探索什么状态、什么结构的知识更有利于促进学生思维发展,成为推动“思维型”教学改革的关键要素。

一、知识结构化:高阶思维的本质特征

教育的本质是培养学生的思维①。思维又可根据不同的发展水平分为低阶思维和高阶思维,创新人才的培育有赖于高阶思维的培养。美国著名教育家杜威高度重视教育与思维培养的关系,并对思维进行全面系统研究。他曾提到“就学生的心智而论(即某些特别的肌肉能力除外),学校所能或所需做的一切,就是培养学生的思维能力”[2]。思维的结果需要知识作为支撑,知识的价值也始终要通过思维的应用才得以体现。因此,知识与思维间存在重要的相互作用关系。关于思维的内涵,杜威提出了著名的“反省思维理论”。反省思维是指对某个问题进行反复的、严肃的和持续不断的反思[3],也就是说对某个问题本身进行反复和持续的思考与探究。通过不断思考问题与结果之间的联结习得知识与经验,而非单纯通过不断试错以积累试错性经验。“有意义的经验”都含有思维的某种要素,思维便是审慎地把所做的事和它的结果联结起来[4]。思维的过程包含五个阶段:问题情境、问题定义、提出假设、假设推论与检验。可见,学生的思维发展将经历以下环节:首先应置于一种与实际经验相关的情境中,且情境中须发生真正需要解决的问题,并由此引发思考,就其中的问题提出假设与解决思路、方法,最后通过应用解决方法检验假设与解决方案的有效性。通过以上步骤完成思维发展的闭环,从而为接下来思维发展奠定基础。总体来说,杜威认为思维的发展关键在于“情境”与“问题”,在于通过设置某种情境,在清楚感知的基础上确定问题所在,为解决问题做准备 [5]。

高阶思维作为思维发展的高阶水平,具有明显的逻辑性、创新性与批判性。高阶思维的培养并非简单的知识讲授就可以达成,必须让学生大脑中的知识发生联结,梳理出包含、递进、因果等关系类型,且这种联结的目标指向真实的问题解决 [6]。真实情境中的问题具有结构不良的特征,需要多个知识才能解决,这就说明高阶思维得以形成时,学生大脑中的知识须呈现包含、递进、因果等复杂结构。同时,高阶思维的培养离不开高通路迁移的形成,即形成具体与抽象交错的复杂认知结构,打通跨学段、跨学科的学习,解决学校教育和真实世界相阻隔的问题[7]。著名的思维水平评价理论—布鲁姆认知分类学和SOLO分类理论都证明了知识结构化与高阶思维的相关性。布鲁姆从知识与认知过程两大维度入手对教学目标进行分类,认知过程本质上是思维发展水平,主要包括记忆、理解、应用、分析、评价与创造。其中记忆、理解与应用属于低阶思维发展水平,分析、评价与创造属于高阶思维发展水平。“分析”需要学生对学习材料进行拆分并厘清其内部各部分的关系,“评价”需要学生整合多个知识对某个事物作出判断与评论,“创造”需要学生将各要素重新组合成为新的模型。由此可见,培养高阶思维必须调动学生头脑中的已有知识,对这些知识内部关系进一步分析讨论、作出评判,并最终创造出新的结构。SOLO分类理论中关联结构和抽象拓展结构是高阶思维的知识外显特征。从对素材与信息的处理能力上,关联结构需要将各个概念联系起来并掌握素材之间的关系,抽象拓展结构则更进一步,不仅需要对已知信息进行编码处理,还需要导出假设并应用到未知的情境[8]。总的来说,关联结构与抽象拓展结构体现了高阶思维的回答结构的复杂性。当学生具备高阶思维时,其大脑中的知识结构呈现复杂化结构。孤立、零散的知识传授不利于知识的复杂结构化。

二、当前学习内容结构不利于学生高阶思维培养

培养学生的高阶思维,要求教师在备课时便开始将学习内容进行结构化,即预设学生具备高阶思维时知识应呈现的结构状态,并思考清楚通过什么学习任务引导学生完成知识的结构化。然而,当前学习内容的组织形式呈现出数量过多、结构零散、脱离现实世界等不良特征,不利于学生对知识进行结构化建构,阻碍高阶思维的发展。

1. 学习内容繁多,无暇顾及思维发展

基础教育的作用在于为学生的发展提供“够用”但不“过度肥沃”的土壤,帮助学生形成一生所需的能力与品格等,具有不可或缺性以及生长发展性的特征[9]。反观当前,基础教育中对知识的讲授过多、过繁,让学生大脑装满了考试时需要的知识,却没有为学生未来发展奠定培养问题解决能力、创新创造能力以及批判能力的基础。学习内容与思维发展不协调的突出表现之一是学习内容过多。当学习内容过于繁多时,教师的关注点就会聚焦于如何按时按量教完知识。尽管当前中小学课堂上小组合作、任务驱动等形式比比皆是,但受知识本位教学理念的影响,所有的教学形式都是为了让学生更高效地完成知识输入。学生在学习过程中无法真正获得探索、研讨、合作等有利于思维发展的机会。同时,过多的知识学习使得学生要花费大量时间进行机械化的记忆和浅层理解,没有时间和精力将知识与现实情境性问题相结合并进行结构梳理,难以实现知识的结构化,进而影响思维的发展。

2. 学习内容零碎,阻碍系统化整合

学习内容“数量”上的问题随之影响的便是“系统化”问题,即过于繁多的知识点使得知识点本身呈现零碎样态,不利于知识系统化整合。例如,虽然不同年级会学习不同的要素与主题,但是整体而言,知识学习呈现螺旋式上升状态。以小学语文的诗歌为例,不同年级诗歌的学习目标是阶梯式递进的。教师需要将整个学段的诗歌内容进行整合,明确语文要素与重难点,注意在不同年级讲授时的衔接、过渡以及复现,而不是将其隔离与独立开来。

依据认知发展规律以及布鲁纳等教育学家提出的“结构化教学”,知识点只有根据一定规律与内在联系进行组织建构后,才更有利于学生学会学习、学会应用。零碎的学习内容缺少系统化整合,直接的结果便是知识在输入学生大脑前呈现孤立、凌乱的状态,无法为下一步自主建构加工奠定基础。在大量知识堆砌的教学过程中,教学目标不自觉趋向“知识取向”,即学生学会知识、获得分数并通过考试。学生习得点状知识,追求对零散知识点的熟记与浅层次学习,教师与学生均忽视知识之间的联系,“无联系”的教学和“无联系”的学习导致学生缺少建构知识的过程,建构能力无法得到培养,进而导致知识在学生大脑中缺乏结构与框架,这与高阶思维发展相背离,不能为思维的发展提供基础原始材料。

3. 学习内容脱离情境,缺乏知识建构的土壤

与“数量”问题相对应的是“质量”问题,体现在学习内容与生活情境的脱节上。学生没有学习新的知识,但却一定有与新知识相关的旧的知识或生活经验。如果把教材上的知识称为科学概念,那么学生在先前生活经验中感知到的知识就是日常概念。日常概念源于真实的生活情境,往往具有不科学性。要真正掌握科学概念,既要澄清日常概念,又要在日常概念的基础上形成科学概念。当前教材上的情境设计往往脱离学生的真实生活场景,教师为了“情境化”而“情境化”,导致问题情境趋于形式化,知识的迁移应用停留在符号世界或结构良好的虚假“真实”世界。情境化的设计要求教师思考学生对于将要学习的内容应具备什么日常概念,并基于此设计能够促进学生将新知识与旧知识(旧经验)进行关联的情境性任务。学习内容应基于真实情境性问题(即会真实出现在学生生活经历中的问题)进行组织编排,而非基于知识本身。纯粹的知识本身缺乏应用性、实践性和情境性,教师无法引导学生对知识进行自主建构。

由此可见,学习内容数量过多,严重影响学生思维发展的时间和空间;学习内容结构零散,阻碍学生对知识进行自主建构;学习内容脱离真实情境,无法为学生调动知识进行自主建构提供支持性土壤。这一系列问题都将影响学生高阶思维的发展。

三、学习内容结构化对高阶思维培养的积极意义

1. 净化知识,腾出思维发展空间

为了给学生的思维发展腾出时间和空间,解决学习内容“繁多”的问题,最有意义的方法是“净化知识”[10]。教师通过知识点的整合与梳理发现知识点之间的联系,建构知识图谱。图谱建构过程中会发现哪些知识是核心知识,哪些知识是非必要知识,从而达到“净化知识”的效果。学习内容结构化使教师形成学科知识的整体印象,将教学关注从学生是否逐点习得知识转变为学生是否形成有效的知识脉络、把握学科本质[11]。教学过程中教师不再执拗于逐“点”讲解知识,逐“项”训练技能,而是通过基于知识结构的学习任务的设计,为学生的自主建构预留空间,使静态固化的知识转变为学生主动建构的知识结构,知识不再是与学生毫无关联的客观外在物,而是学生主动学习的生成物。主动学习和建构的过程也是思维发展的过程。

2. 整合知识,改变知识存在状态

有学者将知识分为事实性知识、概念性知识、方法性知识和价值性知识,并认为当前我国学生头脑中有大量事实性知识和概念性知识,但是由于缺乏对概念的理解和准确把握,大脑中的知识始终处于一种零散的、孤立的状态,没有来龙去脉,不能聚焦,不能形成片[12]。无论是杜威,还是布鲁姆认知分类学,或是SOLO分类理论,对高阶思维的内涵解释都揭示了只有知识以结构化形式呈现才意味着高阶思维得到发展。要改变当前学生大脑中知识的点状零散状态,需要从知识进入大脑前的状态开始改变。教师在备课阶段厘清学习内容间的内在联系与脉络,并基于结构化的学习内容设计学习任务,为学生改变过去点状获取知识的途径,并为学生追求知识的自主加工与建构提供路径,从根本上改变知识在大脑中孤立、零散的存在样态,为高阶思维的发展提供实质基础。

3. 连接真实世界,提高思维发展水平

有效的知识结构实质上是概念结构[13],概念性知识形成于一个事实到一系列事实的发展过程中。概念是从事实中抽象出来的,概念掌握无法通过直接讲授实现,而是要基于大量的现象,从现象中看到事物的本质进而构建概念。不同的教学方法会为学生创造两种截然不同的学习世界,分别是“符号世界”和“真实世界”,两种世界里相对应需要解决的问题是知识性问题和真实情境性问题,前者的解决过程更像是单一知识与答案的对标,后者的解决过程则需要调动新旧知识并对知识进行主动建构。换言之,知识的结构化产生于真实情境性问题的解决过程中。表面上,真实情境性问题是因,而知识结构化是果;实质上,教师对知识的结构化思考也会倒逼教师基于知识结构设计相应的真实情境性问题,从而为学生形成知识结构提供有效路径。并且,真实情境性问题强调学生的真实生活经验,能引起学生的情感共鸣,学生在学习过程中不仅动手、动脑,也会动心、动情,进入深度学习的状态,进而高阶思维得到培养。

四、学习内容结构化的基本思路

1. 基于知识间的纵向和横向联系

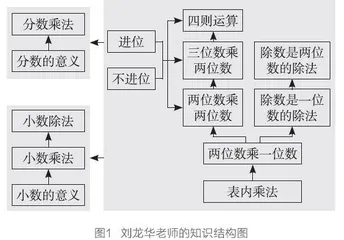

学习内容结构化需要对标各学科、各学段知识点间的内部联系。同一学科中的同类知识点在不同学段会有不同呈现方式,并且对学生的学习效果也有不同的要求。面对纷繁复杂的知识点,教师不能只见树木不见森林,仅聚焦单个课堂的知识点,而应该对本学期、本学年乃至全学段中所有相关知识点的关系进行梳理,了解每个知识点的“前世今生”,这是学习内容结构化的基础,将帮助教师更了解学生的已有知识基础。“核心基础”教育实验①的微团队教师广州市天府路小学刘龙华老师将小学阶段数学学科关于“数和数的运算”的知识点进行系统梳理(见图1),明晰了学生在学习每个知识点前已具备哪些知识基础,完成这一知识点的学习后,将要学习哪些新知识。因此,教师在备课的时候便不会只备单个知识点,而是将其前后联系的知识点进行整合式备课,让学生既能够在准确的“温故”中“知新”,也能够在有效的“学新”中为未来的学习做好准备。