智能时代职前教师教育理论与实践融合路径研究

作者: 韦林翠

摘 要:教育理论与实践之融合是职前教师教育的经典议题,亦是影响职前教师教育质量的关键要素。回溯历史,职前教师教育发展历史进程中,教育理论与实践便呈现出“钟摆”式的分离。理论与实践分离的肇端是实践训练为旨趣的师范教育机构的诞生,呈现出“重”实践而“轻”理论的偏颇;而在教师教育大学化进程中,又走向了理论“优先”与实践 “没落”的道路;智能时代背景下,“共生共演”的知识生产模式、“再具身” 的培养场域、更高阶教师素养都对职前教师教育理论与实践偏颇的培养模式产生了冲击,促推其从分离走向融合的匡正。迄今为止,职前教师教育理论与实践融合所面临的挑战有三个方面:其一,变革意识张力,实践被视为对教师教育学术地位的威胁;其二,技术思维的障碍,教师教育缺乏促推理论与实践融合的工具理性;其三,衡量标准的困境,教师教育理论与实践融合具有复杂与模糊性的特征。破解理论与实践融合困境的思路如下:逻辑重构,基于智能技术,挖掘理论与实践互通的“真问题”;路径重构,基于虚拟现实,搭建“大学—实验学校—中小学”的融合桥梁;标准构建,基于循证的理念,推动理论与实践的有效融合。

关键词:智能时代;职前教师教育;教师质量;理论与实践

职前教师教育①理论与实践的分离影响着教师的培养质量,是智能时代亟待解决的问题。职前教师教育理论与实践分离的问题根植于教师教育大学化的培养模式。现代大学以追求高深学问为价值导向,具有理论取向的传统,而师范教育服务于大众教育系统,具有实践取向的传统,两者具有根深蒂固的差异性。[1]上世纪中期教师教育大学化浪潮之下,职前教师教育的师范性逐渐“退居”,学术性愈发突出,但是基础教育仍要求职前教师具有实践能力,理论与实践的张力也在职前教师教育中愈演愈烈。而这实质上构成了杜威(Dewey,J.)所诟病的“教育的浪费”(Waste in Education),[2]造成了高等教育资源与学生学习生涯的损耗。2022年教育部等八部门共同印发了《新时代基础教育强师计划》,提出要“构建师范院校为主体、高水平综合大学参与、教师发展机构为纽带、优质中小学为实践基地的开放、协同、联动的现代教师教育体系”,以提升人才培养的质量。[3]同时,纵观世界范围,为改变理论为主的大学教师教育,各国日益重视师范生的教育实践能力[4],期望在多方联动、理论与实践融合中培养教师。

立足当下,人工智能与各种新兴技术“联袂”。在场域上,人类社会有望进入“虚实结合、信息极大丰富、立体生动”[5]的智能数字空间,在知识观上,智能技术丰富知识载体、改变知识周期、撼动人类知识主体地位,变革知识生产方式;[6]在社会交往方式上,人在虚拟场景中永久在线,机器模拟人类感知走入现实,具有具身传播与离身传播融合的交往逻辑。[7]技术为职前教师教育的理论与实践融合提供了多种可能性。因而,本研究将基于人工智能时代的特征,剖析职前教师教育理论与实践融合所面临的困境,并结合智能时代的特征寻求破解的路径。

一、智能时代职前教师教育理论与实践分离的经典问题

职前教师教育理论与实践之间的“分离”作为教师教育探讨的经典议题,自教师教育“孕育”之初便已存在,在历史进程中曾呈现出“钟摆”式的分离。

(一)分离的肇端:实践训练为旨趣的师范教育机构的诞生

早期教师教育机构从诞生之初便具有实践训练的性质,而不具备理论的旨趣。1672年基督教兄弟会建立了欧洲第一所教师培训机构,随后又建立“教师讲习所”并附设提供实习的学校,多数师范教育机构招收小学毕业生,对其实践训练后又到小学任教。[8]第一次工业革命的浪潮下,为满足义务教育规模化的需求,以实践为核心的培养机构——师范学校(Normal School)开始创立。师范学校以训练合格教师为宗旨,教师教育者自身的“身体与教学经验”为工具与内容,以实习、训练、课堂参观为培训主要形式,形成了以教学实践能力为目标、实践训练为核心的教师培养体系。譬如19世纪初德国首先创立的教师教育的培养机构——柏林师范学校、默尔斯师范学校创办的教员班,以及欧洲为公立小学培养教师的师范学校定位均是职业(Vocational)性质的学校,而非学术(Academic)性质。[9]概而言之,早期教师教育机构关注教师的“数”而非“质”,旨在通过实践训练保障合格教师的比例,而非面向优质教师的培养,在培养内容上颇具实践色彩,尚不具备理论的特质。

(二)理论“优先”与实践 “没落”:教师教育大学化进程

第二次工业革命后,随着教师教育大学化(Universitization of Teacher Education)的改革浪潮,教师教育又形成了“理论优先”的另一种分离模式。第二次工业革命以来,“知识产业”出现,学术性知识特别是研究型大学所提供的知识,创造了工业上的奇迹,认识论与政治论共同成为大学合法性的存在。[10]加塞特(Gasset,Ortega Y)在19世纪中期就提出了“科学代表着一所大学的尊严与地位”[11],大学的使命就是文化传授、专业教学、科学研究以及培养科学家。在高等教育整体性变迁之下,先前提供教师训练与认证的州立师范学校被认为是地位低下的高等教育机构。[12]多方推波助澜之下,师范学院纷纷升格转型,跻身到高等教育之列。[13]转型思路有转型为独立的教师学院(Teacher College)、并入综合性大学的教育学院、升格为综合性的州立大学或学院三条主要路径[14],开启了教师教育大学化的时期。大学化的教师教育,招生标准开始提升到高中以上,出现了 “学者型教师”“研究型教师”的培养目标,并把培养层次由本科提升到研究生层次;培养内容中原本教育学(Pedagogy)的课程也逐渐被学术性质的教育(Education)课程所挤压。可见,此时原本的教师教育机构为了在大学化后能够适应大学的发展路径,将理论研究作为其追求的旨趣。 职前教师教育模式的“天平”从实践倒向理论一端,走向另一种分离的模式。

(三)从分离走向融合的匡正:智能时代对理论与实践偏颇模式的冲击

而智能时代变革了教师教育知识生产体系、培养场域及教师素养的更新,无一不要求教师教育匡正理论与实践分离、偏颇之状态。

1.“共生共演”的知识生产模式的冲击

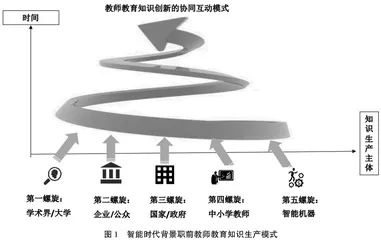

智能时代知识的创新模式以多形态、多节点、多主体、多层次的方式进行,各主体所创造的知识在知识生成的生态系统内“共生共演”。当代社会中跨越学科和机构边界的知识生产模式共有三种[15]:人类知识生产模式1是基于研究型大学的相对封闭、线性的知识生成模式;模式2的知识生产则以跨学科性、异质性、灵活性与多元主体共同参与为主要特征,更关注社会责任与市场化;模式3关注到知识生成模式所处的生态系统,是基于“大学—政府—产业—公民”等网络化开放协同的知识生产模式。[16]目前人类的知识生产模式逐渐从模式1发展为模式3。[17]此外,智能时代背景下人工智能机器不仅参与到知识的生产过程中,还以思想、算法、工程化的方式进行知识的生产、创造与传播。[18]譬如,生成性人工智能(Generative Artificial Intelligence)的代表ChatGPT,利用人工智能技术自动化生成文本、图像、视频、音频等多模态数据,具备启发性内容生成能力、对话情境理解能力、序列任务执行能力和程序语言解析能力,受到教育领域的广泛关注。而这类人工智能技术实际上丰富、发展了模式3,形成了大学、企业、国家/政府、中小学教师、智能机器协同生产的知识生产模式,有望改变教师教育知识生产的不平等的样态。长期以来,大学负责生产新的教育学的知识,而基础教育的教师只负责教书育人[19];大学专家被视为权威知识的持有者,中小学教师则被视为是有经验、技艺的一线工作者。在智能时代的新型知识模式之下,协同知识生产模式的形成,使得教师知识话语权不再被某一群体持有,教师教育知识系统糅合了多元主体的理论与实践,代表某种群体知识的形式都不能在教师教育中占据绝对主导地位。

2.从“离身”到“再具身” 的培养场域刺激

职前教师教育的培养场域目前正从“离身”到“再具身”的演变之中。职前教师教育机构,无论是早期自发性的裴斯泰洛齐实验学校的观摩式学习,还是制度化后的教员培训班、师范学校培养的模式,均是以现场教学经验为学习的主要内容。可见,学习场域的“具身”是早期职前教师教育的特征。而教师教育大学化以来,职前教师教育以抽象的理论学习(离身性)为主导,为了弥补实践上的不足,多数解决的办法是以“理论先行,实践补充”的形式进行课程设置,性质上仍是理论为主、实践机械叠加的形式。

智能时代背景下,一方面,虚拟仿真技术以异乎寻常的力量模糊了原有物理的界限,学习者在高度仿真的虚拟空间与实体空间的互相映射中来回切换。另一方面,智能化、数字化把人类学习交往的身体接触“外包”于机器,并通过承认软件、机器、服务器等的使用规则,赋予智能设备与网络更大的权力。由学习者、学习者所处的时间空间以及学习事件共同构成了虚实融合的学习活动[20],这一技术实现的可能实际上打破了职前教师培养物理隔绝的“借口”,以“自上而下”理论学习与“自下而上”实践训练等泾渭分明的职前培养模式被推到改革的“风口浪尖”。换言之,智能技术的发展已经为教师教育“再具身”提供了可能性,促逼着原有的理论与实践分离培养模式作出改变。

3.智能时代复杂、高阶教师素养的要求

人工智能时代背景之下,对教师的复杂、高阶的素养要求,打破工业时代以来教师理论与实践“井水不犯河水”式的育“师”模式。智能时代教师的素养与角色的定位框定了职前教师教育人才培养的方向,奠定育“师”的应然样态与规范要求。纵观国内外智能时代教师素养与角色的相关研究(参见表1),其呈现出如下特征:其一为复杂性,智能时代为寻求 “人师”存在的价值,更关注教师的机智、社交情感、道德与意识、审美等区别于“机师”的更全面、复杂、综合素养;其次为区别于“硅基”智慧的“人”性,人类依据感知、推理、复杂模式认知、情感关怀等“碳基智慧”的优势,在知识实践过程中进行解释、思考与决策。[21]在相关研究当中可以看到,人工智能时代教师素养更关注教师作为“人”的整体特质,而不是仅关注人的经济学、技术学或心理学等微观表现性要素。[22]智能时代背景下,要培养不同于机器的“完人”,则教师本身就应该作为一个“完人”,而非割裂的人。要培养智能时代的未来教师,需要在理论与实践的融合之中“生成”教师的专业素养,在理论与实践的联结中“贯通”教师的知情意行。

二、智能时代教师教育理论与实践融合的困境

尽管在智能时代职前教师教育的理论与实践已经具有融合的多重条件,但是这并不意味着问题“迎刃而解”,还需深入剖析理论与实践融合困境,并进行破解。

(一)变革意识张力:实践被视为对教师教育学术地位的威胁

人工智能时代,职前教师教育理论与实践融合,首先面临的困境便是大学教师教育变革意识的张力。该问题的症结点在于实践被视为对大学教师教育权威知识体系的挑战,与其融合将“有损”教师教育在大学的学术地位。跻身大学的教师教育为了“站稳脚跟”,开始“对标”研究型大学进行学科建设。研究型大学通常具有两大方向的特征:其一为外部贡献特征,以人才培养、科学技术创新以及良好社会服务等外在导向为方向;其二为内部贡献特征,以传递、创造知识、研究型教师队伍建设等为导向。[23]大学化的教师教育显然更倾向以后者作为发展路径,表现在把“高深知识”“科学研究”视为大学教师教育的“安身立命”之道,将基础教育实践训练的任务剥离出去,交由职后进行培训。这一方向与上世纪80年代以霍尔姆斯小组(The Holmes Group)、舒尔曼(Lee S. Shulman)等重视教师知识基础的教师专业发展理智取向的观点“汇流”,基本奠定了大学相对确定性、学术性、理论性的发展图景与课程轮廓。此时,学术性被视为教师教育的着力点,把理论与实践的融合视为对学术性的削弱,突出表现在大学教师教育“师范性”与“学术性”的对立问题上。大学教师教育中存在一种“声音”,认为只要学好所教的学科,就能够教好学生,教师的教学与实践能力只需在实践中养成,师范院校的学科(教学实践性质的学科)实质上降低了学生的学术能力。[24]这股学术性“独领风骚”的育“师”风气也弥散在基础教育界之中,表现在部分中小学越来越倾向于招聘学科排名更高的院校毕业生,而不是师范院校的毕业生。[25]而高校学科的排名则直接与其该学科的学术研究挂钩,因而可知,教育界对学术性的“追捧”与对师范性的轻视,背后的逻辑为:学术性优于师范性,有学术能力就能够教学,因而大学无需进行专门的师范培养,而应重点发展学术性科目。可见,在高校与基础教育双层裹挟之下,职前教师教育的实践与理论的融合更是困难重重。