中国支持东非国家职业教育发展动因与行动路径

作者: 谭起兵 梁娈 陈红

摘 要:支持东非国家大力发展职业教育,提高当地青年技能水平和就业率是新时代中非命运共同体面向未来的重要议题,也是助力中资企业走出去和赋能东非减贫的有效路径。基于政策文本和实践案例比较分析,确定区域国别研究不系统、缺乏顶层设计、资历框架不统一是制约中国支持东非职业教育发展的关键因素。在此基础上提出了中国支持东非职业教育协同发展的行动路径,涵括加强区域国别研究、输出中国职教模式、共建共享一体化资历框架等,以期通过职业教育的“精准合作”来回应新形势下东非人民的关切。

关键词:东非;职业教育;合作动因;行动路径

职业教育在减贫、提升技能以及促进青年就业等方面发挥了主导性作用。东非是世界上教育最不发达和重点受援区域,其职业教育体系基本沿袭了殖民地时期英、法、德、意等欧洲发达国家的特征。但随着东非国家的独立和经济发展需要,职业教育与当地经济产业发展的适应性问题愈加突出,职业教育供给与技能型人才需求的匹配程度越来越低,这是导致多年来东非国家减贫能效不突出、青年就业率居高不下的主要因素。中国支持非洲国家职业教育发展是响应“一带一路”重大倡议、服务国际产能合作、提升国际影响力的政策诉求,也是落实习近平总书记在2018年中非合作论坛北京峰会上提出“能力建设行动”的实践诉求,这一行动包括“在非洲设立10个鲁班工坊,向非洲青年提供职业技能培训”。2021年,《新时代的中非合作》白皮书中进一步强调了根据非洲经济社会发展需要,不断扩大教育和人力资源开发合作,帮助非洲培养急需的技能型人才。

在全面构建中非命运共同体的时代背景下,系统研究支持东非职业教育发展的动因和路径具有重要的现实意义。本文聚焦乌干达、赞比亚、吉布提、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、马达加斯加七个政局相对稳定的国家(以下简称“东非七国”),通过全面分析中国支持东非七国职业教育发展的主要问题,采用比较研究和实践分析挖掘其问题产生的归因,以期科学制定“一带一路”背景下中国支持东非职业教育发展的行动路径,降低“试误性援助”的风险,为我国职业教育走进东非并融入东非教育体系提供建议和参考。

一、中国支持东非职业教育发展的动因

(一)为构建中非命运共同体注入源动力

中国支持东非国家职业教育发展是教育援助的一种重要途径,也是构建中非命运共同体重大战略的重要组成部分。2012年,第三届国际职业技术教育大会通过了《上海共识》,大会将“非洲国家青年失业问题”作为重要议题之一,随后联合国教科文组织正式通过了《2016-2021年职业技术教育与培训(TVET)战略》,并针对非洲撒哈拉以南国家提出通过职业教育援助实现“提高青年就业率”的目标。2017年,唐山国际职教大会上通过了《唐山声明》,大会强调了“以技能为核心,发展惠及全民技能”的未来职业教育发展理念和方向,并将努力贯彻“努力保证人人享有包容、优质和相关的技能发展机会”的全纳教育思想[1],为非洲职业教育提供更多的国际援助。

目前,中国是世界上职业教育办学规模最高、专业种类最全、资源体量最大的国家,在不断的办学实践中形成了中国特色的职业教育体系和“中国方案”。中非历来是休戚与共的命运共同体,中国支持非洲职业教育发展是应有之义。为此,在构建新时代中非命运共同体背景下,中国特色职业教育发展经验可为东非职业教育发展提供借鉴和参考,有助于探索适合东非经济发展的职业教育体系和办学模式,这将对于提升中国在东非影响力、建立全面新型战略伙伴关系、形成中非教育合作共同体等方面起到积极的促进作用。[2]

(二)中国产能实施“走出去”的内在需要

中非国际产能合作是中国推进“一带一路”建设走实走深、行稳致远的关键举措之一。东非国家长期面临职业教育水平不高、技能型人才短缺的现象。据2020年国际劳工组织数据统计:东非国家的青年失业率通常高达29.2%以上,且70%以上的当地青年不具备一技之长。[3]随着“一带一路”战略的深入推进,中国在东非七国的国际产能合作企业超过3000家,覆盖了电力、铁路、钢铁、有色、建材、工程机械等重点“走出去”领域项目。但当地中资企业长期面临技能型人才短缺的困境,现有就职人员的技术技能水平也亟待提升,因此,支持东非职业教育发展在解决中国产能“走出去”的同时,也能为东非培养大量认同中国文化、熟悉中国标准、掌握中国技术的技能型人才。

本文所研究的东非七国是国际产能合作政策制度和投资环境相对较好的国家。2017年,我国通过“一带一路”国际合作高峰论坛,将埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚作为先行先试国家,后续又将赞比亚、乌干达、吉布提纳入了产能合作重点国家。2020年,东非七国入选世界银行发布的非洲营商环境较好国家。在成本管理理论视角下,推进中非国际产能合作对于重塑国际分工、化解中国产能过剩、转移高能耗高排放产能、降低人力成本等方面起到至关重要的作用。鉴于此,中国职业教育协同中资企业走进东非,利用中国特色职业教育优势助力东非职业教育健康、高质量发展,既有助于中国过剩产能转移能效提升,也能为当地企业提供优质的技能型人才支撑。

(三)赋能东非持续减贫,提升国际影响力

职业教育是减贫效果明显的教育类型。[4]自“千年发展目标”提出后,非洲减贫问题得到全世界范围的高度关注,国际社会主要通过支持资金、技术、设备等方式进行援助,属于典型的“授人以鱼”援助类型。虽然非洲的贫困率在一定程度上有所下降,但减贫的途径和可持续性受到诸多专业人士的质疑。长期以来,东非处于工业化进程初期,产业结构单一,生产技术和生产装备落后,低附加值产业占据主导地位。但随着东非区域一体化的推进和经济产业多元化的快速发展,高新知识和高技能人才成为东非经济发展的决定因素。在知识经济全球化时代,职业教育已成为知识和技能传播、助力经济发展的动力源。

目前,东非七国现有的职业教育体系难以满足经济结构变革和发展对技能型人才的需求,接受技术和职业教育(TVET)的数量仅为接受高等教育总数的19%,技术和职业教育(TVET)投入也仅占教育总投入的13.83%,距离世界职业教育参考标准还有相当大的差距。[5]随中非命运共同体的不断嬗递,双方在经济、教育发展模式上相互渗透,东非七国正沿着中国的工业化发展的历程和模式不断进行自我变革,这也促进了职业教育由社会边缘走向中心。在不断探索和实践中,中国通过大力发展职业教育提升劳动者技术技能水平,助力中国脱贫攻坚取得举了世瞩目的成绩,这一理念已在中非全面合作中取得共识。中国模式和中国经验将为东非职业教育发展注入新的活力,有助于东非解决技能短缺问题的同时提升职业教育整体水平,达到减贫战略可持续化发展的目的,也有助于提升中国职业教育的品牌价值和国际影响力。

二、中国支持东非职业教育发展主要问题的归因分析

(一)对东非国家缺乏系统性分析,区域国别研究有待深入

区域国别研究是以国家战略为导向,针对特定国家或者区域的人文、地理、政治、经济、教育、社会、军事等进行的全面深入研究,它对于解决超国界和全球性的现实问题具有重要意义。当前中国区域国别研究的特征是“重大国、轻小国;重核心、轻边缘;重政治安全与外交、轻经济社会文化研究”。通过分析中国援助东非七国职业教育的相关文献和实践范本,发现针对东非国体政体、经济发展、宗教文化、国际关系、教育问题等方面缺乏系统研究,区域国别研究的层次和水平明显不够。在国体政体研究方面,由于多数东非国家长期处于局部战争、政治斗争、政府治理能效低等环境中,东非援助项目的设计和实施没有充分考虑政体和国体的不稳定因素,导致了中国在埃塞俄比亚、赞比亚等国的部分职业教育合作项目进展举步维艰;在经济发展研究方面,东非七国均处于工业化初期,经济发展较为落后,区域产业发展对高技能人才的需求与职业院校人才培养质量及规模之间矛盾凸显,由于前期对项目国的经济产业结构和用人需求缺乏全面系统的分析,中国职业院校与项目国在开发专业标准、制定课程体系、编写双语教材等方面,出现了与区域产业经济对接不紧密甚至脱节的现象;在宗教文化研究方面,中国天津在非洲陆续建设了的12个鲁班工坊,因为前期对区域文化、宗教信仰等研究不深入,导致乌干达、吉布提等多家鲁班工坊教学间歇性中断和质量不高的问题一直得不到解决。在经历中国职业教育走出去“试误性”挫折后,应当逐渐认识到区域国别研究在风险研判、需求分析、统筹规划、方案设计等方面的指导性意义,加强对东非区域国别研究是实现中国支持东非职业教育发展的前提。

(二)职业教育合作缺乏顶层设计,合作质量与可持续性堪忧

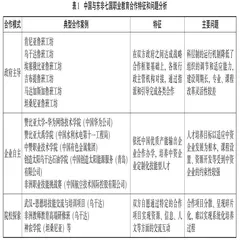

过去十年,中国不带任何附加条件提供资金、设备、技术和人力支持是与东非七国开展职业教育合作的主要特点。长此以往,这些国家和区域“沉浸”在这种合作模式中,滋生了“被动受援”“过度依赖”的思想,导致职业教育改革与发展的内生动力严重不足,合作办学质量不高,难以实现可持续发展。通过分析典型合作案例和相关学术文献,中国与东非七国职业教育合作模式可分为政府主导、企业自主、院校探索三种,其特征和主要问题见表1。

通过表1分析,中国与东非七国职业教育合作质量不高主要表现在三个方面:其一,合作规模和层次不够。在“一带一路”背景下,国内较大规模的职业院校协同中资企业走出去,在缺乏科学的顶层设计和统筹安排下,出现了中国企业和职业院校借政策东风“扎堆出海”的现象,导致双方职业教育的合作在广度、深度、力度和规范性上还远远不够,部分职业教育合作项目在一定程度上陷入了形式主义、政绩工程等误区,合作的规模和层次不高,其质量和效果也难以达到预期。其二,合作形式单一。中国与东非七国的职业教育发展水平和组态结构存在较大差距,在现有的三种主要职业教育合作形式下,东非七国的非中资企业和民间组织与本国职业教育发展的融合度、参与度明显不够,导致了职业教育专业和课程等受中资企业约束性较强、教学改革内生动力不足、合作项目分散且呈现碎片化的现象较为严重。故此,以互派学生和师资、援建职业院校、鲁班工坊为主的合作形式难以实现中国-东非职业教育共同高质量发展的愿景。其三,质量保障体系有待完善。构建质量保障体系是中国-东非职业教育合作形成闭环并走向高质量的重要环节。审视当前以政府主导、企业自主、院校探索为主的职业教育合作方式,均存在运行机制不畅、过程监控不全、评价体系缺失等问题,即便是上升为国家战略的鲁班工坊项目也仅出台了建设标准,其评价标准也尚未公布。再者,合作项目的实施主体往往各自为政,导致各种职业教育合作项目建设和验收质量标准良莠不齐,这也是职业教育合作项目缺乏系统性、规范性和持续性的主要原因之一。

(三)东非国家资历框架不统一,中国标准的适应性有待考证

通过对东非七国职业教育资历框架的实现目标、基本特征、证书等级以及主要问题四个维度进行比较分析,发现其共性和差异性的特征(见表2)。其共性是东非七国均将大力发展职业教育作为国家战略,并致力于构建适应本国经济发展的职业教育资历框架,以提高劳动者的技能水平和促进就业。其差异性主要有三个方面:一是区域资历框架结构和运行机制不同。肯尼亚、埃塞俄比亚、赞比亚、乌干达具有基本的职业资格等级框架制度,在一定层面上能够做到普职纵向贯通、横向融通;但坦桑尼亚、马达加斯加和吉布提的普职教育体系相对分离,后两者均没有构建职业教育资历框架。二是职业资格证书在标准开发、等级划分、内容框架、认定标准等方面各异。肯尼亚国家资格管理局(Kenya National Qualifications Authority) 依据每个级别人才培养目标、知识指标、技能指标、能力指标、学习门槛和学时要求开发了8个等级的职业资格证书,并保证各类学习者从小学开始一直贯穿到博士阶段均可在框架认定规则下取得对应的职业资格证书,而其它六国在开发标准、内容框架、等级划分等方面均有不同程度衰减,尤以马达加斯加、吉布提最为薄弱。三是缺乏区域资历框架统一标准和学分互认体系。东非七国在证书互认和学分转换方面尚未达成共识,不同国家学习者的教育经历、学习成果、资格证书等难以实现跨国实质等效。

鉴于上述比较分析,在尚未构建国家资历框架的条件下,中国职业教育融入东非七国职业教育体系将面临很多问题。一方面,由于尚未构建中国与东非七国之间互联互通的职业教育资历框架,在职业资格证书、学习成果、学习经历、课程学分互认等方面缺少资历互认框架和标准,导致双方跨境合作办学、教育交流等学习成果无法实现互认和转换,致使职业教育合作的广度和深度受到制约。另一方面,东非七国内资历框架参差不齐,缺乏区域一体化的设计和推进,中国与东非七国对接标准难以实现整体性调和,将导致面向东非不同国家“差异化对接”,不利于推进对接与互认标准一体化。