家庭经济困难大学生通过高等教育实现了“劣势而上”吗?

作者: 殷舒 周君佐 咸春龙

摘 要:在健康中国战略背景下,通过对某“双一流”高校2018级学生的体质健康和学业表现情况进行为期4年的追踪调查。结果发现,进入大学站在同一起跑线后,贫困生的发展“后劲”十足,无论是学业表现还是体质健康水平都明显优于非贫困生,且这一优势一直延续到毕业。贫困生通过自身努力,在学业表现和体质健康方面都实现了全面“超越”,高等教育仍是经济弱势家庭子女超越经济优势家庭子女的重要机会。因此,促进教育公平不仅要加大对经济困难家庭大学生的资助力度,激发他们强烈的改变命运的内驱动力、自我奋斗的意识、吃苦耐劳的精神等具有明显寒门特征的文化资本,还应通过促进基础教育公平来提高他们进入大学学习的机会。

关键词:大学生发展;学业表现;家庭经济困难学生;教育公平;体质健康

一、引言

长期以来,人们就有着“寒门出贵子”的良好期盼。在古代社会,读书是寒门子弟进入上层社会的唯一桥梁。在现代社会,教育同样被认为是促进阶层流动和社会地位获得的最重要的自致性因素。[1]对于经济困难家庭子女,考上大学意味着阶层跨越,意味着命运得到了改变。对于经济困难家庭,只要有一个孩子考上大学,毕业后就有可能带动整个家庭改善经济境况。党和政府一直以来都非常重视贫困生的资助工作,“绝不让一名大学生因经济困难而辍学”早已成为社会共识。根据《2021年中国学生资助发展报告》,当年国家助学金共资助学生1155.07万人,资助金额460.63亿元,秋季学期通过“绿色通道”入学的家庭经济困难学生达到144.08万人。

然而,与教育机会平等同样重要的是受教育过程的平等。[2]对于贫困生而言,他们不仅需要获得同样多的高等教育机会,同时还需要获得与非贫困生相当的学业表现和学习体验。那么,进入大学后,这些“寒门贵子”能否充分利用来之不易的高等教育机会,在激烈的教育竞争环境中获得优异的表现,实现人生的“逆袭”?

学术界对此有两种不同的看法。一种观点认为,家庭经济条件好的子女在学习习惯、家庭背景、基础教育等方面具有全面的优势,这种优势将在大学延续。国外相关研究也表明,低社会经济地位家庭的大学生在入学后的表现、职业选择等方面落后于高社会经济地位家庭的大学生。[3]例如,布迪厄的文化再生产理论认为,优势阶层子女的惯习与学校文化更“自然亲近”,因而受到教师更多的支持并获得更多机会,因此更容易在学校获得突出的学业表现。[4]国内学者熊静等通过对南京大学和东南大学两所研究型大学的调查发现,贫困生的学业参与程度、入学初学业能力水平等显著低于非贫困生。[5]张晓京等基于某“双一流”建设高校大一新生的调查发现,家庭经济困难学生大学入学适应方面逊色于非家庭经济困难大学生。[6]卢晓东等对某部属重点高校6届本科生的入学机会和大学学业表现的实证研究发现,城镇学生群体学业表现从大一开始就大幅度领先农村学生群体,且这一差异一直延续到本科毕业也未能消除。[7]另一种观点认为,经济弱势家庭子女进入大学后将获得“后发优势”。主要原因在于:一方面,与经济优势家庭子女群体相比,经济弱势家庭子女没有通过购买“影子”教育、补习、学区房等基础教育优质资源却能够通过差不多同一分数段进入大学学习,意味着他们的潜力在基础教育阶段没有充分激发出来,进入大学后将具有明显的“后发优势”。另一方面,弱势阶层子女具有强烈的改变命运的先赋性动力、愿意付出更多的努力,进入大学与其他学子站在同一起跑线后将后劲更足。例如,余秀兰等通过对A大学17名贫困生和7名非贫困生的访谈发现,寒门情境激发了他们改变命运的内动力、自我奋斗的意识和报答父母的孝心等具有明显寒门特征的文化资本,极大地促进了寒门学子的学业成功。[8]吴秋翔等基于首都大学生成长跟踪调查数据研究发现,农村大学生入学时确实存在明显的劣势,但经过大学的学习最终能获得与城市大学生相差无几的就业结果,实现“鲤鱼跳农门”。[9]花艳通过对某高水平大学3058名在校大学生的问卷调查发现,总体上经济困难生发展水平弱于普通生,但在学期间一直呈追赶态势,并在毕业前获得与普通生相当的发展水平。[10]然而,农村大学生与家庭经济困难大学生并不能等同。高校贫困大学生四年的表现究竟是具有“后发优势”还是“先天劣势”?已有研究对此并没有给予充分回答。一方面,已有研究大多通过问卷调查的方式采集数据,基于学生自我报告的数据过于主观,导致结论的客观性仍有待进一步商榷。另一方面,已有研究缺乏对高校贫困生这一群体四年发展的动态追踪观察和与非贫困生的对比分析,且大都仅关注学业表现等单一发展维度,对贫困生体质健康情况未曾有涉及。健康的体魄是评价学生综合素质、衡量学生发展的重要依据,在健康中国的战略背景下,体质健康水平与学习成绩一样非常重要。有鉴于此,本文基于某“双一流”高校2018级学生四年的学业表现和体质健康数据,通过动态分析“双一流”高校大学生四年的学业表现和体质健康变化趋势,以及贫困生与非贫困生在学业表现和体质健康两个方面的发展差异,试图对上述问题进行回答。

二、研究设计

(一)数据来源

本文研究对象为某“双一流”高校2018级学生,该大学是一所国内排名比较靠前的农业特色“双一流”高校。国外已有研究表明,大学生在四年间所获得的各方面发展在院校内的差异大于院校间的差异,针对同一院校的学生开展调查,可以深入了解组内差异。[11]在剔除外国留学生以及休学、退学、成绩缺失等不完整数据后共获得8611个样本,样本数据有效性96.5%。样本数据中包含学生的成绩、学号、专业、院系、性别、生源地、户籍类型等信息。其中,男生3622人,占比42.06%,女生4989人,占比57.94%;农村户口的有3133人,占比36.38%,城镇户口的有5478人,占比63.62%;家庭经济困难学生1249人,占比14.50%;样本来源涵盖经、管、法、文、艺、工、理、农等不同的学科专业,分别占比3.73%、15.12%、5.28%、7.76%、7.17%、30.18%、14.68%、16.07%。在8611个有完整学业表现的研究样本中,由于每年都有学生降级、休学复学、参军入伍、因病或残疾暂缓或免予测试以及部分项目缺测,最后得到全校四年完整的有效体测数据6268个。

在判断家庭经济情况方面,该校根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》等相关规定制定了《X学校家庭经济困难学生认定办法》。贫困生的认定有一套严格的程序,需要经过个人申请、班级家庭经济困难学生认定小组审查、学院家庭经济困难学生认定工作组审核及公示、学校审批等环节,评选结果具有较高的可信度。贫困生的认定标准综合考虑了家庭经济因素、特殊群体因素、地区经济社会发展水平因素、突发状况因素等多种情况,能够客观真实反映学生的家庭经济情况。

(二)变量说明

学业表现:GPA=所学课程学分绩点之和÷所学课程学分之和,由于学生每学年所修课程数量不同、课程难度不一,大学普遍采用平均学分绩点GPA来衡量学生的学业表现,故本文采用平均学分绩点GPA来衡量学生群体学业表现情况。由于该校近80%的学生群体来源于同一省份,所有这些学生都是高考后通过差不多相同的分数段进入该校学习,因此可以粗略假定进入该校学生的初始禀赋基本趋同。

体质健康:体质健康是大学生发展的重要组成部分,健康的体魄是青少年为祖国和人民服务的基本前提。一直以来,高等教育就肩负着培养大学生健康体魄、健康身心、健全人格的重要职责,并要求各高校通过积极开展劳动教育、体育等途径来促进学生身心发展,塑造学生健康的体魄。2020年,中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过的《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》明确指出,要“树立健康第一的教育理念”“帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志,实现文明其精神、野蛮其体魄”。为此,本文将学生体质健康水平作为衡量大学生发展的重要维度,考察大学四年间大学生体质健康水平动态变化特征以及贫困生与非贫困生的趋势差异。根据《2018年国家学生体质健康标准》,本文从身体形态、身体机能和身体素质三个方面综合评定学生的体质健康水平。其中,身体形态包括学生的身高、体重,身体机能包括学生的肺活量,身体素质包括50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女)以及1000米跑(男)/800米跑(女)。学生体质健康测试总分由各单项指标得分与权重乘积之和组成,各单项指标满分为100分。体测总分由标准分与附加分之和构成,满分为120分。

(三)研究方法

本文首先采用独立样本T检验对贫困生和非贫困生在大一至大四四年间的学业表现成绩GPA和体质健康测试得分进行差异分析,以考察贫困生和非贫困生在不同时间段的表现是否存在显著差异。同时,本文借鉴卢晓东等研究高校城乡学生学业表现差异的方法[12],基于平均学分绩点GPA和体测得分,采用优异指数EI(Excellence Index)探讨贫困生和非贫困生学业表现和体质健康水平的发展差异。贫困生的学业表现优异指数EI是指平均学分绩点GPA排名在所有学生中前30%的贫困生人数与后30%的贫困生人数的比值,贫困生的体质健康表现优异指数EI是指体测得分排名在所有学生中前30%的贫困生人数与后30%的贫困生人数的比值。非贫困生的学业表现优异指数EI和体质健康优异指数EI内涵与贫困生相同。如果EI<1,则表明该群体学生大部分分布于后30%,整体表现水平相对较低;如果EI=1,则表明该群体学生处于前30%的学生与处于后30%学生所占比例相等,整体表现处于平均水平;如果EI>1,则表明该群体大部分分布于前30%,整体表现水平相对较高。

三、结果分析

(一)学业表现均值及其差异分析

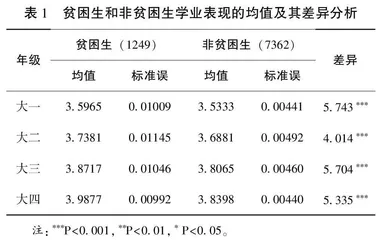

表1报告了贫困生和非贫困生两个群体从大一到大四四个学年的学业表现GPA均值及其差异分析结果。从表1中可以看出,大学生的学业成绩一直呈上升趋势,这表明与国内外其他精英大学一样,存在分数膨胀的问题。[13]但是,贫困生的平均学分绩点GPA均值一直高于非贫困生,在大四的时候差距达到最大且呈现显著的差异。从图1也可以清楚看出,进入大学以来,贫困生的学业表现始终优于非贫困生。在基础教育阶段,拥有优势经济资本家庭通过抢占学区房、参与补习班、入读高价民办私立学校等获得优质的教育资源,让子女在高等教育入学上拥有更多的机会。进入大学具有相同的学习环境后,非贫困生在基础教育阶段获得的优势在高等教育阶段却没有得到延续。在基础教育处于劣势的情况下,贫困生能够通过高考和非贫困生进入同一大学,站在同一起跑线,本身意味着他们的潜力没有充分激发出来,进入大学后将具有明显的“后劲”。

为了进一步验证不同时期贫困生和非贫困生的学业表现差异及其变动趋势,本文对贫困生和非贫困生的学业表现优异指数EI进行比较分析。表2报告了贫困生和非贫困生大学四年间学业表现的变化趋势与差异。从表2可以看出,贫困生的EI指数从大一开始一直到大四始终大于1,意味着平均学分绩点GPA居于前30%的人数始终多于平均学分绩点GPA居于后30%的人数。相比之下,非贫困生的EI指数则从大一开始一直到大四始终小于1,意味着GPA居于前30%的人数始终少于GPA居于后30%的人数。大学四个年级的EI数据说明,整体而言贫困生的学业表现优于非贫困生。在高等教育阶段,家庭经济资本优势并没有转化为学生的学业表现优势。

(二)体质健康均值及其差异分析

体质健康是大学生发展的重要维度,增强学生体质是高等教育的重要目标之一。本文继续对996名贫困生和5272名非贫困生的体质健康测试得分进行差异分析。表3报告了贫困生和非贫困生两个群体从大一到大四四个学年间的体质健康均值及其差异分析结果。结果显示,大学四年贫困生的体测得分均值始终高于非贫困生。从表3中可以看出,大学生体质健康得分均值经历了一个先升后降的过程,在大二的时候达到最高,在大四的时候降到最低,且最高点和最低点之间的波动幅度较大。贫困生的体测得分均值从大二的80.32分降到大四的69.09分,非贫困生的体测得分均值从大二的79.05分降到大四的67.80分,降低幅度均超过10分。从图2也可以清楚看出,进入大学以来,贫困生的体测得分始终高于非贫困生,意味着贫困生的体质健康水平整体优于非贫困生。