为何而焦虑:高校青年教师职业焦虑调查研究

作者: 田贤鹏 姜淑杰

摘 要:由于“非升即走”政策的实施,高校青年教师正面临着愈来愈大的压力,并且出现了身份认同的重重困境以及由此引发的职业焦虑问题。鉴于此,文章以“非升即走”政策为语境,通过问卷调查分析考察高校青年教师职业焦虑状况及其影响因素,以期更好地促进其终身的可持续发展。结果发现,高校青年教师职业焦虑普遍存在,受到多种因素的叠加影响,其中,学术发表位居第一位、职称晋升位居第二位、同伴竞争位居第三位、课程教学位居第四位、环境适应则位居第五位。而且,每种因素又因性别、院校、学科和年龄的差异而呈现出不同程度的差异性。结合影响因素及其差异性分析,文章认为创设公平的晋升环境、提供有效的科研支持、改进功利的绩效考核和注重政策的人文关怀将成为支持高校青年发展的变革方向。

关键词:非升即走;青年教师;职业焦虑;高校

一、问题提出

“非升即走”(up-or-out)是高校为优化师资队伍、提升管理绩效而采取的一项竞争性淘汰政策。从历史发展看,其肇端于18世纪哈佛大学的非终身教职制度;从内涵特征看,其主要强调教师必须在有限聘期内达成一定晋升目标,否则将面临被淘汰出局的风险。长期以来,我国高校教师因被纳入事业编制管理而呈现出显著的终身化特征。为了打破身份固化的“吃大锅饭”局面,20世纪90年代末,“非升即走”政策开始被逐渐引入国内,并且在“双一流”建设的助推下达到新的高度,受到愈来愈高的关注。对此,赞扬者有之,批评者亦有之[1]。从实践影响看,由于“非升即走”政策的实施,高校青年教师正面临着愈来愈大的压力,并且出现了身份认同的重重困境以及由此引发的次生性问题。

事实上,“非升即走”政策具有突出的甄别与筛选、监督与激励功能[2],目的在于提升管理绩效、优化教师队伍,但在实际的执行过程中,由于过度关注短期绩效的考核而饱受诟病[3],引发学术界和实践界的广泛争议。从初始动机看,“非升即走”是一项基于善治的政策创新,但引入过程中却出现了一系列的偏差[4],导致教师职业焦虑加剧,认同感和归属感降低。基于此,研究以“非升即走”政策为语境,采用问卷调查法,分析考察了高校青年教师职业焦虑的具体状况及其影响因素,以期优化高校青年教师的发展环境,更好地促进其终身的可持续发展。

二、文献综述

在“双一流”建设的强力推动下,高校教师人事制度正处在一个快速变革的动荡期。为了扩大教育产出、提升建设绩效,“非升即走”政策在此背景下应运而生,并且在近五年成为政策决策和学术研究的热点与焦点。从已有文献看,学术界围绕“非升即走”政策达成了一些基本的共识,但分歧也还广泛存在[5],教师职业焦虑便是其中之一。

1.教师职业焦虑的概念内涵及其影响因素

从缘起看,1844年,哲学家克尔凯郭尔(Kirkegaard)在其著作《恐惧的概念》中最早提出了焦虑的有关理论,而后社会学、心理学、医学等都对其进行了广泛而深入的探讨。[6]自20世纪60年代开始,教育学开始密切关注这一概念,突出地体现在教师焦虑与学生焦虑的相关研究之中。作为教师焦虑的一种形式,职业焦虑是从教师职业发展角度讨论焦虑的一种研究视角。正如美国学者基弗尼(Keffney)和辛克莱(Sinclair)指出的那样,教师焦虑的概念只是在早期的发展阶段。[7]也就是说,焦虑更多发生在青年教师发展的职业初期。由于对未来的目标达成和发展前景的不确定性而表现出的不安、紧张等情绪导致的自我认同感降低被认为是教师职业焦虑的核心表征。[8]

从影响因素看,不同学者基于不同的理论视角往往得出差异化的结论。美国教育学者特鲁希略(Trujillo)和哈德菲尔德(Hadfield)认为“环境、智力和个人因素”是造成教师职业焦虑的主要原因[9];沃尔金顿(Walkington)则认为导致教师职业焦虑的核心要素是期望和价值观[10]。国内学者孟宪宾、鲍传友认为引发教师职业焦虑的因素主要有两个:一是教育变革的不确定性和模糊性,二是教师对于教育变革的认识;[11]王海涛、李润洲认为教育教学的不确定性、教育意义的迷失与教师角色的认同危机是其焦虑的根本来源[12];容中逵则指出其主要受自决性、受约性、匹配性、博弈性四条基本原理支配[13]。

2.“非升即走”政策与青年教师职业焦虑的关系

影响教师职业焦虑的因素是多方面的,“非升即走”政策是其中之一。从根本上看,我国引入“非升即走”政策是为打破教师职业的体制性保护,改变教师聘任“能上不能下”“能进不能出”的事实终身制[14],但在实际执行过程中却出现了一些偏差和异化[15]。这不仅会在某种程度上损害青年教师的合法权益[16],更会给其带来巨大的职业发展压力[17],造成职业焦虑的多重困境。研究显示:超过75%的教师对“非升即走”措施采取排斥和回避态度。[18]究其原因,“非升即走”是一种基于经济理性的绩效管理逻辑,而高校教师的教学与科研工作具有高度的创造性和发展的周期性,二者之间存在着一定的矛盾冲突性。[19]

在当前的学术生态环境下,我国高校教师的职业压力整体较大[20],这是造成教师职业倦怠或热情消退的重要因素。事实上,美国高校在推进“非升即走”政策之初,也遭到了诸多的诘问和质疑。费尔德曼(Feldman)认为“非升即走”将对个体的职业生涯产生深远而系统的影响,为了赢得有利的竞争地位,教师不得不牺牲足够的生活时间和精力投入到工作。[21]这种高强度的压迫性环境显然会在一定程度上加剧教师的职业焦虑。阿勒曼则进一步指出,非终身教职制度的实施在客观上造成了劳动力市场的不公平问题[22],让面临“非升即走”压力的教师为了获得终身教职而付出更多。对于处在“非升即走”政策环境中的青年教师而言,来自自我和他者的身份认同是造成其焦虑提升的根源所在。

综合来看,相比于对学生、青少年焦虑的重视,学术界对于高校青年教师职业焦虑的关注还有待提升;相比于在普遍性语境下讨论教师职业焦虑,学术界对于“非升即走”政策语境下的教师职业焦虑关注还需进一步深化。就研究视角而言,教师职业焦虑更多受到心理学者的关注,多从心理学视角展开,教育学则相对较少;就研究方法而言,相比于心理学研究强调的实证主义倾向,教育学对于教师职业焦虑的研究主要以理论思辨和经验总结为主,缺乏基于证据的实证调查。故而,以“非升即走”政策为语境,从教育学视角出发,深化高校青年教师的职业焦虑研究显得尤为必要。

三、研究设计与实施

(一)研究设计

鉴于对已有研究的不足反思,本研究在参考借鉴焦虑抑郁量表(HDAS)和焦虑自评量表(SAS)、汉密顿焦虑量表(HAMA)的基础上,结合高校青年教师职业特殊性以及“非升即走”的政策语境编制了《高校青年教师职业焦虑调查研究》初始问卷,共计35题。为提升初始问卷的科学性与合理性,研究在初始问卷编制完成后选择了21位高校青年教师进行小范围试测。

综合考量试测意见后,删除了其中可能存在分歧以及交叉重叠的题项,最终问卷共计31题,包括基本情况和焦虑状况两部分。基本情况由性别、学科、院校和年龄构成;焦虑影响来源由同伴竞争、职称晋升、学术发表、环境适应和课程教学五个维度构成,采用李克特五点量表记分法(从“非常不认同”到“非常认同”分别记1到5分,全部采用正向记分)。

(二)研究实施

问卷面向高校青年教师(45岁以下),通过问卷星以网络方式发放,共计回收有效问卷1031份。样本涵盖41所高校,其中,世界一流建设高校11所,世界一流学科建设高校26所,其他非“双一流”建设高校4所;人文学科教师367名、社会学科教师459名、自然学科教师205名;男性教师658名、女性教师373名;30岁以下教师302名;30-35岁教师451名;36-40岁教师278名。

通过SPSS25对其信度和效度分析显示,问卷整体的内部一致性系数(Cronbach α系数)为0.842,五个分维度的内部一致性系数均在0.75以上。这说明问卷具有较高的可靠性和稳定性,内部一致性信度较好。问卷五个分维度之间的相关性系数(spearman相关系数)在0.321到5.632之间,呈现出中低度正相关;各分维度与问卷整体之间的相关性系数在0.702到0.871之间,呈现出中高度正相关。这说明各维度之间具有一定的相互独立性,能够较好地反映调查内容。

四、研究结果分析

高校青年教师的职业焦虑由同伴竞争、职称压力、学术发表、环境适应和课程教学五个分维度构成。研究以此为基础进行青年教师的焦虑程度及其影响因素考察,同时,结合性别、院校、学科和年龄等背景变量对其进行差异性分析。

(一)“非升即走”政策下高校青年教师职业焦虑的整体状况

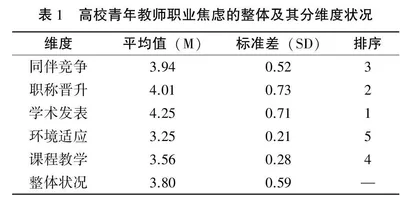

从平均值看,整体焦虑值为3.80(中间值为3),说明高校青年教师的职业焦虑是客观存在的;五个分维度的焦虑值均高于3.25,说明高校青年教师职业焦虑不取决于某个单方面因素,而是多方面因素共同作用的结果。但在五个维度中,学术发表(M=4.25)是造成高校青年教师职业焦虑的最核心因素,环境适应(M=3.25)则是影响高校青年教师职业焦虑最小的因素。

从标准差看,焦虑值在职称晋升(SD=0.73)和学术发表(SD=0.71)维度的离散程度较高,说明职称晋升和学术发表对高校青年教师职业焦虑的影响呈现出较大的个体差异性;焦虑值在环境适应(SD=0.21)和课程教学(SD=0.28)维度的离散程度较低,说明环境适应和课程教学对高校青年教师职业焦虑的影响呈现出较小的个体差异性。

(二)“非升即走”政策下高校青年教师职业焦虑的性别差异

从整体状况看,男性教师焦虑值为3.68、女性焦虑值为3.92。独立样本T检验显示,不同性别高校青年教师在职业焦虑方面存在极其显著的差异。

从分维度看,男性教师在同伴竞争(M=3.67)、职称晋升(M=3.95)、学术发表(M=4.11)和课程教学(M=3.37)维度的焦虑值均低于女性教师,在环境适应(M=3.34)维度的焦虑值则高于女性。独立样本T检验显示,不同性别教师在同伴竞争和课程教学维度存在极其显著差异,在学术发表和环境适应维度存在显著差异,在职称晋升维度则不存在显著差异。

(三)“非升即走”政策下高校青年教师职业焦虑的院校差异

从整体状况看,“一流”建设高校的焦虑值为3.83、“一流学科”建设高校的焦虑值为3.74、“双非”高校的焦虑值为3.84。F检验显示,不同类别高校青年教师在职业焦虑方面存在显著差异,呈现出“一流”建设高校大于“一流学科”建设高校、“一流学科”建设高校大于“双非”高校的现象。

从分维度看,“一流”建设高校在同伴竞争(M=4.01)和职称晋升(M=4.25)维度的焦虑值高于“一流学科”建设高校和“双非”高校,而“双非”高校在学术发表(M=4.56)、环境适应(M=3.31)和课程教学(M=3.68)维度的焦虑值则高于“一流”建设高校。F检验显示,不同类别高校青年教师在职称晋升和学术发表维度存在极其显著差异,在同伴竞争和环境适应维度存在非常显著差异,在课程教学维度存在显著差异。

(四)“非升即走”政策下高校青年教师职业焦虑的学科差异

从整体状况看,人文学科教师的焦虑值为3.82、社科学科教师的焦虑值为3.78、自然学科教师的焦虑值为3.81。F检验显示,不同学科高校青年教师的职业焦虑不存在显著差异。

从分维度看,人文学科教师在职称晋升(M=4.09)、学术发表(M=4.42)和环境适应(M=3.39)维度的焦虑值高于社会学科和自然学科,自然学科教师在同伴竞争(M=4.11)维度的焦虑值高于人文学科和社会学科。F检验显示,不同学科高校青年教师在同伴竞争维度存在极其显著差异,在学术发表维度存在非常显著差异,在环境适应维度存在显著差异,在职称晋升和课程教学维度不存在显著差异。

(五)“非升即走”政策下高校青年教师职业焦虑的年龄差异

从整体状况看,30岁以下教师的焦虑值为3.71、31-35岁教师的焦虑值为3.85、36-40岁教师的焦虑值为3.84。F检验显示,不同年龄段教师的职业焦虑不存在显著差异。

从分维度看,30岁以下教师在环境适应(M=3.54)和课程教学(M=3.64)维度的焦虑值高于31-35岁和36-40岁,而36-40岁教师在同伴竞争(M=4.17)、职称晋升(M=4.25)和学术发表(M=4.42)维度的焦虑值高于30岁以下教师和31-35岁教师。F检验显示,不同年龄段教师在同伴竞争、职称晋升、学术发表和环境适应维度存在极其显著差异,在课程教学维度则不存在显著差异。