乡土地理课程思政的实践及效果

作者: 魏晋龙 常燕【摘要】文章通过案例分析初中乡土地理实践中的主要途径,调查义务教育阶段乡土地理课程教学中思政教育的实施效果,并通过实证探讨地理课程思政的有效性。通过研究发现,将思政教育以多种方式融入初中乡土地理课程体系可以培养学生了解家乡、热爱家乡的情感,落实立德树人的教育理念。

【关键词】课程思政;乡土地理;价值观;初中

【中图分类号】G633.55【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)02—0115—05

党的二十大报告指出,中国式现代化的五大特征是人口规模巨大的现代化,全体人民共同富裕的现代化,物质文明和精神文明相协调的现代化,人与自然和谐共生的现代化,走和平发展道路的现代化。其中,人与自然协调发展是未来的发展目标和方向,也是地理学科培养学生的核心素养之一。立德树人是我国各类学校教育的根本任务,要求教师把思政工作贯穿教育教学的全过程,实现全程育人、全方位育人。因此,义务教育阶段学生的思政教育也应渗透在各门课程中,这是目前所有课程的共同任务[1]。

《义务教育地理课程标准(2022版)》中明确提出,义务教育地理课程以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦学生发展核心素养,引领学生认识人类的地球家园。地理课程贴近生活,关注自然与社会,体现地理学特点并具有很强的实践性,对培育学生的人地协调观、家国情怀、全球视野,以及批判性思维、创新精神和实践能力具有重要价值[2]。

乡土地理是指本市本县的地理。其培养目标是:“帮助学生认识学校所在市、县的生活环境、地理环境,引导学生学以致用,应用所学地理知识认识家乡,培养学生实践能力,树立可持续发展的观念,增强爱国、爱家乡的情感。”[3]总之,学科特色决定了初中乡土地理在落实立德树人根本任务和促进青少年思想道德全面提升等方面具有不可或缺的作用。笔者通过案例分析初中乡土地理实践中的主要途径,调查义务教育阶段乡土地理课程教学中思政教育的实施效果,并通过实证探讨地理课程思政的有效性。

一、初中乡土地理课程思政案例分析

在地理教学实践中,我们挖掘本地教学资源,将思政元素融入学科教学,辅以地理实验、校本课程研发和研学旅行,形成“金城家乡”课程体系。该课程体系将家国情怀、建设家乡等理念融入地理教育,在提高学生地理实践力的同时,也鼓励青少年在家乡建设过程中发挥更大作用,促进青少年全面发展。

(一)课堂教学类案例

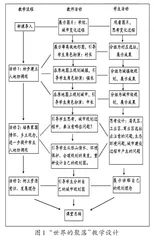

“世界的聚落”是初一上册的教学内容,湘教版教材通过选取世界各地典型聚落图片对比分析乡村和城市的区别,这也是常规教学设计思路。课堂改革之后,我们以兰州为例,选取一百年来不同历史时期兰州市的景观照片导入新课,让学生从感官上了解家乡的百年巨变。要求学生依据兰州市等高线地形图,分组在地图上绘制乡村、城镇、城市,通过不断地补充、擦除,由学生自己总结聚落的发展演变过程及不同聚落的区别。最后,学生对比分析兰州城市规划和现实中的兰州区域规划,找出优缺点,并尝试找到解决办法。本节课充分发挥学生主观能动性,利用纸笔类探究活动,演绎尝试发展过程,培养学生人地协调发展理念(教学设计见图1)。

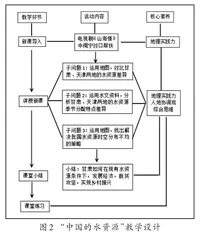

“中国的水资源”是初二上册的教学内容,教材中通过分析等值线地图和气象水文图表,总结中国水资源时空分布规律,分组讨论水资源分布不均衡的解决办法。对本节课的改进策略是,首先,由电视剧《山海情》剧照引出东西部扶贫帮扶工作,提出主问题“作为天津水利部门工作人员,你即将以帮扶人员的身份赴甘肃兰州参加支援工作,在临行之前,请你谈谈如何从水资源角度展开帮扶工作”。其次,分组讨论完成三个子问题:分析兰、津两地的水资源差异;分析兰、津两城市的水资源季节分配特点;讨论解决中国水资源时空分布不均的策略。最后,学生完成帮扶计划撰写。本节课将枯燥的理论问题具体化,以家乡兰州为例,分析兰州水资源的现状和对策,用数据说话,帮助学生从小树立热爱家乡、节约用水的理念(教学设计见图2)。

(二)校本课程类案例

“地理环境与中华美食”课程展示了我国各地琳琅满目的美食,并试图分析各地美食与地理环境的关系。特别在最后一个章节涉及“家乡的美食——陇菜”,从甘肃的地理位置、地形特征等特殊地理环境分析甘肃以及兰州饮食的特点,重点分析了兰州饮食中以面食为主、口味嗜好酸辣、夏季喜欢吃凉食的原因。教材选取了大量生动有趣的本地美食照片,既提高了学生的学习兴趣,又使他们了解了家乡兰州。尤其“介绍一种家乡美食”活动的设置,将乡土地理与劳动实践相结合,体现了学科融合。

校本课程“黄河之滨也很美”是基于一门选修课研发的,是对地方课程“甘肃地理”的细化补充。该课程分“优越的地理位置、丰富的资源、便利的交通、极具地方特色的农产品、蓬勃发展的旅游业、在那桃花盛开的地方、我的校园在黄河岸边”等七个章节。每个章节都设置了“课外实践、出谋划策、七嘴八舌、课外阅读、小小规划师、网红打卡点”等环节。教材通过地图、图片等生动素材,展示了家乡兰州在新中国成立以来尤其是党的十八大以来,各行各业所取得的伟大成就。“丝绸之路”“窑街煤矿”“中国百合种植历史”“兰州城市标志”等阅读材料拓展了学生的知识宽度;阿干镇矿区地基塌陷问题、安宁桃园“上山进沟”的综合社会效益、拓宽兰州百合销售渠道、北环路对兰州交通的影响等实践问题,让学生深刻认识到城市发展所遇到的各种问题。考虑到学生年龄特点,教材还巧妙地添加了兰州市近几年在网络走红的景点,如兰州西客站、兴隆山、兰铁泵站等。

(三)研学旅行类案例

研学旅行是培养学生地理实践力和人地协调观的重要途径,也是学生深入了解家乡的主要手段。我们结合地理教学需求,挖掘本地研学资源,组织学生赴甘肃省博物馆、甘肃省科技馆、甘肃省地质博物馆、兰州市地震博物馆参观。每次研学之前,制定研学计划,设计研学任务,让学生带着问题去参观研学,研学后再组织学生分组总结。

开发研学旅行课程是地理教师的基本功,也是我们“金城家乡”课程体系的重要组成部分。“读行金城”课程的设计思路是在教师设定的任务下让学生用眼睛去观察家乡,用双脚去丈量家乡,通过学生的自主探究,结合地理知识,完成任务单。该课程选取滨河路、黄委会水文站、兰山、罗九公路等四个研学点,利用手持GPS、北斗定位、百度地图、高德地图等工具,探究选择常用地图、聚落与自然环境的关系、黄河的主要水文特征以及对社会经济发展的影响、识别地形地貌、人类活动对空气质量的影响等地理问题,让学生在研学过程中感悟黄河对兰州的意义,讨论地形对兰州人文社会经济的影响。

二、基于学生的调查与分析

(一)调查目的与对象

为了解初中乡土地理课程思政在本校系统实施两年来对学生价值观的影响效果,本次研究过程中通过问卷星调查形式,以兰州市第四十九中学学生为调查对象展开调查。

(二)样本的组成情况统计

考虑到初三学生已经系统接受了两年的地理课程,本次调查的对象全部选择初三学生,发放问卷276份,收到有效问卷272份,样本男女比例接近1:1,样本结构合理。

(三)学生乡土地理价值观分析

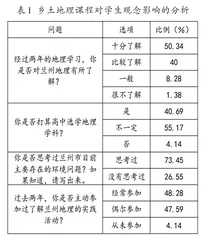

通过调查,90.34%的学生认为经过地理课程的学习,已经对兰州地理有所了解。40.69%的学生打算高中选学地理学科,55.17%的学生目前对高中选课没有打算,只有4.14%的学生高中不选学地理学科。73.45%的学生经过乡土地理课程的学习,开始思考兰州市目前主要存在的环境问题。超过95%的学生已经养成了通过参观博物馆、实地走访等形式了解兰州地理的习惯,其中,48.28%的经常主动参加实践活动(见表1)。可见,乡土地理课程思政的实施效果明显,学生满意度高,获得感强,并启发学生思考地理问题,从学习主动性层面达到了课程效果。

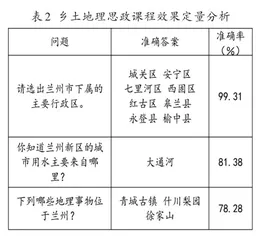

为进一步了解学生对兰州地理的了解程度,问卷设计了三道题目。从结果分析来看,题目的答案准确率均在75%以上(见表2)。说明通过乡土地理思政课程的实施,学生对兰州市的行政区划、兰州新区的发展以及兰州名胜古迹了解较多,从知识层面达到了课程效果。

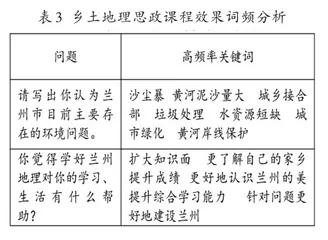

通过关键词定性分析学生价值观的形成是更进一步的研究方法。结果显示,学生对目前家乡的环境问题主要集中在沙尘暴、城乡接合部、垃圾处理等热点问题。学生认为学习乡土地理课程对自己的影响主要集中在扩大知识面、了解家乡、建设家乡方面(见表3)。

三、结论

(一)乡土地理融入课堂教学,助力激发学生城市荣誉感

乡土地理是初中地理教学内容的重要组成部分,也是培养学生地理实践力的有力抓手。以往的教学过程中,往往将兰州地理部分单独授课,教学效果一般。在课堂改革中,地理教师尝试摒弃以往将乡土地理和区域地理分割的设计思路,而是把教材重新建构,将乡土地理融入中国地理和世界人文地理内容中,创设真实情境,让知识体系更加合理、完整,知识结构更适于学生接受,有效解决了教学中理论与实践的结合问题。

在学习初中地理之前,我们的学生对所在城市只有感性认识,将兰州地理融入课堂教学之后,学生对兰州的区域规划、水资源现状等地理要素会有深入理解,并试图解决一些家乡存在的环境问题,城市荣誉感在“润物细无声”中油然生成。

(二)持续开发地理校本教材,形成兰州特色地理课程

校本课程是我国国家、地方、校本三级课程体系中的重要组成部分,对落实立德树人根本任务有不可或缺的作用。因此,地理教师在多年地理课堂实践的基础上,逐步研发形成系列地理学科校本课程,从内容上补充了国家课程和地方课程对市域地理研究的不足。

我们持续多年的地理校本课程研发,在纵向上逐步形成了集世界地理、中国地理、甘肃地理、兰州地理为一体的区域地理课程体系;横向上形成了兰州地理位置、地形地貌、气象气候、河流水文、社会经济、环境问题等为组成部分的部门地理课程体系。大量纸笔类、口述类实践作业的设置,可以有效提高学生发现地理问题、解决本地地理问题的能力,为培养学生了解家乡、热爱家乡的情感奠定了知识基础。

(三)不断丰富研学课程内涵,培养知行结合的青少年

研学旅行是培养学生地理实践力和人地协调观的重要途径,也是学生深入了解家乡的主要手段[4]。我们将本地场馆资源和课程开发相结合,便于学生从“金城家乡”系列课程中受益,养成在生活中主动观察家乡、了解家乡的习惯,使学生初步具备解决家乡环境问题的能力,树立将来建设家乡的理想。

乡土地理作为中学地理教学内容的重要组成部分,既承载了培养学生认识家乡、热爱家乡的任务,又可以培养学生人地协调观,从小树立“绿水青山就是金山银山”的理念。

十年树木,百年树人。任何价值观的培育都需要经过长期的积累和沉淀,才能对学生的品德产生持久而深厚的影响。总之,对乡土地理课程思政及其对学生价值观影响的探索还有很长的路要走,但只要坚定国家的教育方针和路线,坚守正确的教育理念,不断进行探索和创新,深入挖掘本地课程资源,丰富课程形式,尝试学科间融合,必能使乡土地理课程思政在学生价值观的形成中发挥巨大的作用。

参考文献

[1]何柳珊.高中地理课程思政实践及其对学生价值观的影响研究[D].海口:海南师范大学,2020:10.

[2]韩加强.《义务教育地理课程标准(2022年版)》的继承与发展[J].教育科学论坛,2022(31):17-22.

[3]段玉山,丁荣,杨昕.地理课程与地理学科关系的探讨——基于对义务教育地理课程标准的分析[J].地理教育,2022(05):03-07.

[4]柴海平,马伟贵.“交通运输方式和布局变化的影响”教学活动建议(人教版)[J].地理教育,2014(05):16-17.

(本文系2021年度兰州市“十四五”教育科学规划课题“初中地理课程思政实践及其对学生价值观的影响研究”的研究成果,课题立项号:LZ[2021]GH0675)

编辑:陈静