写人记事习作中道德说理的问题讨论与教学建议

作者: 倪建斌

摘 要 写人记事习作是学生进行道德说理写作的重要载体,也是实施道德教育的重要渠道。写人记事习作中的道德说理要求学生具备一定的道德发现能力、逻辑思维水平、逻辑推理和道德推理能力。然而,小学生习作中的道德说理存在论据缺失、无关论据、不充分论据、同质性论据、论据失真等问题。分类统计五大问题在各年级写人记事习作中的突出特征,将学生道德说理能力的发展划分为萌芽期、形塑期、思辨期和熟练期。据此,建议三年级培养例证意识,四年级学用推理方法,五年级强化情境阐述,六年级兼顾综合运用。

关 键 词 道德说理;写人记事习作;思辨性表达

引用格式 倪建斌.写人记事习作中道德说理的问题讨论与教学建议[J].教学与管理,2025(02):51-55.

《义务教育语文课程标准(2022年版)》以“立足学生核心素养发展,充分发挥语文课程育人功能”[1]为核心理念,并明确“核心素养是学生通过课程学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力,是课程育人价值的集中体现”[2]。习作是对小学生实施道德教育的重要手段之一,也是培养正确价值观,实施课程育人的重要途径。首先,习作是反映学生道德发展现状的重要依据之一。小学最常见的写人记事习作对道德事例的描述能表现其价值观念、道德判断、情感态度。其次,习作内容可以作为道德素材。习作内容出自学生之手、贴近生活,“如果从道德教育的需要出发对这些素材加以选择、推敲和组织,用以帮助学生领会道德价值—规范,这些素材就成了‘道德教材’”[3]。第三,习作本身是一种道德教育的方式。学生通过习作“探究和识别自己及他人的思想、感情,洞察和理解自己和他人的立场、观点和内心感受”[4],发展道德思维,提升道德敏感性。

学生通过写人记事习作描述道德故事,其本质是道德说理。它以学生的逻辑思维水平为前提,以准确的道德认知为保障,既表现学生道德发展水平,又促进其道德认知和道德思维的发展,实现道德认识能力的提升。

一、小学生写人记事习作中道德说理的外显特征

1.良好的道德说理呈现道德认知敏感性,要求学生具备一定的道德发现能力

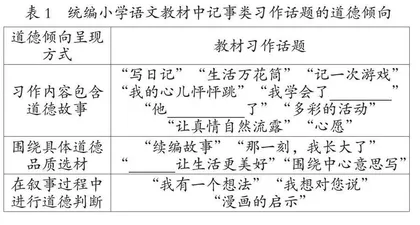

统编小学语文教材的习作话题贴近生活,大多具有鲜明的道德倾向。以记事类习作为例,3-6年级22次习作中,有16次具有道德倾向,包含三种呈现方式:习作内容包含道德故事,围绕具体道德品质进行选材,在叙事过程中进行道德判断(见表1)。

选取此类具有道德倾向的话题展开习作,学生需根据生活经历、道德经验描述道德故事,或调动自身道德经验对习作中的具体情境进行道德解释、评论,作出道德判断、表达道德情感等。学生选取的道德故事合适、典型,描述的道德情境、价值判断符合社会价值观,习作就具有说服力,能吸引读者。这一过程要求学生具备一定的道德敏感性和道德发现能力。

2.良好的道德说理呈现逻辑方法合理性,要求学生具备一定的逻辑思维水平

“说理的过程其实就是运用证据进行论证并得出结论的过程。有说服力的论证,有赖于充足的证据和合理的论证。合理论证的根本,是合乎逻辑的推理。”[5]小学生习作中道德说理应以说服力为旨归,以逻辑推理作为主要方法。统编小学语文习作教材隐含着对逻辑推理的要求。以7次写人类习作为例,道德说理方式包含对人物作判断,初步运用例证法介绍人物,运用类比法说明人物特点,从多个方面举例介绍一个人,以归纳推理的方式用不同事例说明同一个品质,用典型事例进行演绎推理(见表2)。可见,良好的道德说理表现出逻辑推理合理性,要求学生初步掌握常见的逻辑推理形式。

3.良好的道德说理呈现说理思维多样性,要求学生兼顾逻辑推理和道德推理

道德说理“除了涉及逻辑推理,还涉及道德推理特有的思维方式,结果论与非结果论”[6]。在叙述道德故事、描写人物道德品格的过程中,既可以侧重事情的结果,也可以侧重故事中人物的愿望、想法、行动等进行说理。例如,三年级上册习作1“猜猜他是谁”教材示例:“他关心班里的每个人。有一次我数学没考好,心情不好,他主动来安慰我,还送给我一盒酸奶……”表明他关心他人的品质,运用结果论推理。六年级上册习作7“有你真好”教材提示:“为什么觉得有他‘真好’?当时的场景是怎样的?”提示学生通过描述事件过程及场景表现人物“品质”,具有鲜明的非结果论推理导向。合理运用结果论与非结果论推理方式,根据具体内容将两者结合运用于行文过程中,能提高道德说理的说服力。可见,道德说理具有说理思维的多样性,需要学生既能合理运用逻辑推理,又能兼顾道德推理的表达。

二、小学生写人记事习作中道德说理的问题与表现

笔者选取苏南地区T市城乡3所学校3-6年级习作2 076篇,筛除关于外貌、性格、爱好描写的习作后,抽样调查反映人物道德品质的写人记事习作288篇,对其中存在的问题作分析与讨论。

1.说“空话”:论据缺失

习作中学生不习惯用例证的方式提高习作说服力,只描述结论,没有例子证明。有的以单句罗列的方式概括某一品格;有的罗列人物多种品格,而不联系实际进一步举例。如《我的闺蜜》把人物品质和性格、外貌混在一起,并以个人感受代替例证。

她话不多,但性格开朗,心思细腻。平日里我们一起学习、一起分享,一起疯、一起笑。遇到困难和伤心事时,都能成为对方心中的一缕阳光,照亮彼此的心灵,互相倾听着、鼓励着、成长着。

你是否也有这么乐观的闺蜜呢?

不同文体、不同题材的作文中,都存在缺少事例的问题,说明学生缺乏例证意识,3-4年级尤其普遍。

2.说“乱话”:无关论据

习作过程中学生所写事例重点偏差或偏移,与人物品质无关甚至矛盾。中年级常以补充说明、顺事联想等方式叙写无关论据甚至是矛盾论据;高年级多受个人观念、情感、喜好影响,导致例证内容产生偏离、偏差。如《勤劳的外祖母》:

我刚出生时,妈妈让外祖母过来搭把手,照顾她。那时,外祖母每天陪着妈妈,自己倒感冒了。后来阿婆怕感冒传染给我,就让外祖母回家。过了几天她又出去干活,感冒好了。

每次外祖母出去干活回来,总是给我带点好吃的,她自己不舍得吃,总说“给我们灵灵吃”。她对我真是太好了,我喜欢外祖母。

第一个事例中“外祖母因感冒,不能照顾妈妈”举例偏离;第二个事例写“干活回来给我带好吃的”,受情感影响,描写无关内容。

3.说“大话”:不充分论据

学生在表达观点时,忽视或发现不了论据是否充分,思维片面或偏差,采用唯一事例、夸大事例,造成论证以偏概全,从而导致作文“不合常理”或“蛮不讲理”。如《猜猜他是谁》:

我的同学,是一个爱学习的小男孩。

他热爱学习、下棋、踢足球、跳绳……同学们遇到不会做的题,他就会主动地教他们。他是我们班的数学课代表,写作业很快。……

为说明同学“爱学习”,例文举例“遇到不会做的题,他就会主动地教同学。他是数学课代表,写作业很快。”主动教同学、写作业很快都不是“热爱学习”的充分条件。这是学生习作表达中常见的逻辑错误,这和小学生的知识储备、经验积累、思维发展有关。

4.说“废话”:同质性论据

在写人记事作文中,学生列举事例类型重叠、内容重复、角度单一,导致观点不鲜明,说服力不足。如《给老师的一封信》:

亲爱的王老师:

……

有一次我生病了,回校时已经落下许多课。您特意抽出时间帮我把拉下的课一点点补回来。记得那天您的桌上放着我的数学书,您用红笔划出重点,问我题目的解题思路。当我答对时您会对我表示肯定,当我答错时您会耐心教我。

有一次上数学课,因为听不懂,我就自个儿做起了作业。没过几分钟,就被眼尖的您看到了。您严肃批评了我:“听不懂就更要认真听,成绩要变好可不是提前写作业写出来的。”于是您又耐心地给我讲解。

为说明老师关心学生,例文选择两个辅导学习的事例,类型重叠。从逻辑角度分析,多个事例说明同一个品质属于不完全归纳,要尽可能选择不同内容、不同类型的论据,而学生举例重复,使论据的说服力降低,成为“废话”。

5.说“假话”:论据失真

道德说理过程中,有的学生编造、想象与生活实际、科学事实不符的事例,造成习作“失真”。如《我们班的运动健将》:

说到运动健将,我一下就想到了陈××。

他刻苦练习,希望运动会上获得冠军。

所以,他每天连早饭都不吃,就去篮球场练习投篮,投完篮以后,就去操场上跑步。一次体育课,我们在玩,他一个人练习跑步。我看他满头大汗,就劝他:“你不用太刻苦,要放松一点,不然身体受不了。”没想到,他一点都没有听进去,朝我摆了摆手,整整跑了一节课。

他就是我们班的运动健将。

例文为了说明同学刻苦,列举了“每天不吃早饭去篮球场练习、整整跑了一节课”等事例。对三年级学生来说,这一事例描写比较具体,却引起了学生的质疑——整整跑一节课,身体吃得消吗?显然,学生所写事例与实际不符,失去了真实性。

三、小学生写人记事习作中道德说理的问题分析

论据缺失、无关论据、不充分论据、同质性论据、论据失真五大问题大部分呈现于3-6年级的道德说理习作中,并随年级呈现差异性变化。这与学生道德发展水平、年龄特点、认知方式、教材习作要求等有一定的关系。

1.三年级突出表现为“结论式”说理,处于道德说理能力发展的萌芽期

三年级学生道德说理问题中论据缺失、无关论据、不充分论据、论据失真合计占比达91%,问题多样化,只下判断没有例证,或是例证简短,说服力低,带有“结论式”道德说理的特征。首先,三年级学生道德判断的方式以结果论为主,在写作中往往只描述结论,忽视结果以外论据的合理性。其次,学生知识、经验相对较少,影响其道德经验积累,导致例证贫乏。再次,学生仍以形象思维为主,逻辑推理能力刚刚起步。“用一个例子来证明自己的观点”的写作行为,多属于无意识或潜意识行为,更意识不到论据的充分性、准确性和形象性,缺少论据处理能力。可见,三年级学生道德认识、道德判断,以及基本的道德推理能力都处于较低水平,道德说理能力正处于萌芽期。

2.四年级突出表现为推理混乱,处于道德说理能力发展的形塑期

四年级学生道德说理问题指向推理能力。论据不充分占比最高,表现为归纳推理以少当多,如同桌借我马克笔,说明同桌关心班里的所有人;演绎推理论据片面,如劳动委员带领全班认真大扫除,说明她热爱劳动。无关论据表现为例证描述中随意增加与观点无关,甚至矛盾的信息。这说明学生初步掌握并尝试运用事例进行逻辑推理,但能力欠缺,还不善于借助逻辑推理判断过程信息是否和观点一致,进而提高描述的准确性。论据不充分和无关论据问题都和逻辑推理有关联。可见,四年级学生正尝试理解和运用基本的逻辑推理形式,但论据选择尚不充分,论据描述仍欠准确,处于道德说理的形塑期。

3.五年级主要表现为论据描述偏差,处于道德说理能力发展的思辨期

五年级学生道德说理问题中无关论据占比最高,主要表现为学生描述事例过程中有过多冗余信息,如在说明人物诚信品质的过程中,过度描写考试过程,忽略主动报告批错试题的情景。论据失真问题表现为学生从个人情感出发改编、夸大事例细节,如通过描写考试不理想,妈妈毫不生气,不停安慰来说明妈妈关心我。无关论据及论据失真表明,随着年龄增长,认知水平提升,学生抽象思维能力逐步发展,书面表达能力提高,写作篇幅增加,描写过程性论据逐步详实。但是,学生的道德经验积累滞后于知识增长,道德认识发展水平仍处于前习俗水平的第一阶段——以行为对自身产生的后果决定行为好坏[7]。因此,描述论据时,依然以个人的利益、喜好为判断标准,造成事例描述不真实、立意不深刻。可见,五年级学生道德推理方式由“结果论”与“非结果论”逐步结合,是道德说理的思辨期,是学生道德判断提升的关键期。