小学生非常规数学问题的设计及教学

作者: 吴进

摘 要 非常规数学问题以其情境真实、过程探究、结果开放等特点,成为基础教育阶段学生创新意识培养的重要抓手。“双减”背景下,非常规数学问题的设计与教学,应将教材中已有的数学问题与非常规数学问题共同设计成统一的整体,注重问题发展的连续性,从创设真实情境、形成驱动任务、融入社会文化、丰富解题方法和实施动态评价五个方面着力,实现学生关键能力的生长。

关 键 词 非常规数学问题;价值定位;设计方案;教学策略

引用格式 吴进.小学生非常规数学问题的设计及教学[J].教学与管理,2024(11):35-39.

著名数学教育家波利亚在《数学的发现》一书中指出:所谓“问题”就意味着去寻找适当的行动,以达到一个可见而不立即可及的目标。乔纳森根据问题的组织程度,将问题分为结构良好问题和结构不良问题。结构良好的问题是指具有明确的目标、条件和解答的问题,结构不良的问题是指具有不明确的目标、条件和解答的问题[1]。以此分类方法为依据,结合数学学科特点,可以把结构良好的数学问题称为常规数学问题,把结构不良的数学问题称为非常规数学问题。

常规数学问题呈现出情境简单、结构清晰、结果有限的特点,非常规数学问题具备情境真实、过程探究、结果开放的特点。情境真实是指问题来源于日常生产、生活中的真实情境,其提供的刺激性材料会与学生已有认知经验产生冲突与碰撞,继而促使学生积极主动地将现实问题数学化;过程探究是指问题的解决,需要学生更多地进行独立思考、自主探究、合作交流等探究性学习活动,自主地实现认知的再创造;结果开放是指解决问题的过程受信息、方法、策略等因素的影响,需要学生以多元视角立体剖析问题的组成要素与结构,因而其结果是开放的。

目前教材中的数学问题主要呈现为常规形态。从教材的使用群体来看,其面向的是广大学生与教师,不同地区的学生有着经济、教育、家庭等方面差异,教师在学历、年龄、专业素养等方面也不尽相同,因而普适性强是教材使用的一个重要准则。从教材的主要作用来看,其所呈现的数学问题,需要满足广大学生在问题解决过程中获得基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验的需要,奠定学生发展的基础。相比而言,非常规数学问题,更多地面向学生核心素养和关键能力的高阶发展,更适合创新人才的选拔与培养,但在各版本小学数学教材中的呈现不多。这就需要教师深入研究非常规数学问题的相关要素,形成一套科学合理、行之有效的设计方案以及实施策略,有效补充教材学习内容,帮助学生逐步感受、理解、反思现实世界与数学世界的关联,获得数学学习的价值体验,有助于教师逐步形成“问题教学”的需要与意识,提升综合育人能力。

一、非常规数学问题的设计方案

数学课程标准在“课程实施”板块的“教材编写建议”中指出:“数学教材为学生的数学学习活动提供了学习主题、知识结构和基本线索,是实现数学课程目标、实施数学教学的重要资源。”[2]可见,教材中的数学问题是学生最初认识数学世界的重要路径。

如果脱离教材中已有的问题素材,一味地追求非常规数学问题的设计与教学,不但会加重学生的学业负担,而且不利于教师实际操作,加重其教学负担。因此,非常规数学问题的设计与实施,应体现从书本到实践、从“四基”学习到创新意识培养、从学科领域到真实生活、从接受学习到研究性学习的连续性[3],需要努力将教材中已有的数学问题与非常规数学问题共同设计成统一的整体。

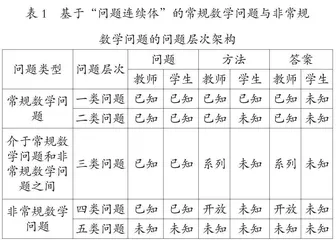

基于上述考虑,非常规数学问题的设计可以参考“梅克—斯克维的问题类型连续体”(简称“问题连续体”)。它以“问题定义”为中心,以“方法”为中介,以“答案”为结果,根据问题解决的情境把问题类型从封闭到开放变成一种连续的、序列的问题体系,具体包含五个层次的问题类型。同时,结合常规数学问题和非常规数学问题的特点,问题设计的整体层次架构见表1[4]。

依据上述问题层次架构,要将教材中的数学问题有序、合适地非常规化,原有数学问题类型的正确定位是前提,学生的已有认知水平、最近发展区是重要的考虑条件。下面,我们以苏教版小学数学教材中的典型数学问题为例,初步探讨非常规数学问题的设计。

1.新授导入问题开放化

案例1,苏教版小学数学教科书五年级上册第84页。

例1.青云小学五年级组织了四个乐器兴趣小组,人数如下:

你能把上面的数据填写在下面的复式统计表里吗?(注:下面呈现结构已经设计完成,待填写的复式统计表)

这个问题,仅需要学生观察数据并填表,方法简单、结果唯一,属于第二类问题,是次封闭性的数学问题。开放化后形成的非常规数学问题可以这样设计:

根据这些信息,你们能够解决什么数学问题呢?

开放化之后的问题是一个完全开放的高认知水平的数学问题。学生根据已有信息,从不同的数学视角提出不同的数学问题,根据SOLO分类评价理论,学生可能会产生“参加笛子兴趣小组的男生有多少人?”“参加四个兴趣小组的女生一共有多少人?”“参加这四个兴趣小组的男生比女生多还是少?相差多少人?”等不同层次的数学问题。问题、方法、答案都是开放的,在不断的碰撞、交流中,除了培养学生思维的发散性、敏捷性、批判性外,新问题“为了能够清楚地比较4张单式统计表中的数据,你打算怎么办?”也会得以聚焦,继而产生本节课研究复式统计表的需要。

2.课后练习问题实践化

案例2,苏教版小学数学教科书五年级下册第95页。

练习十四第4题:摩天轮的半径是10米,坐着它转动一周,大约在空中转过多少米?

这个问题是新授课后的巩固练习,需要学生运用所学的知识,解决单一模型下的数学问题,属于第一类问题,是封闭的低认知水平的数学问题。实践化后形成的非常规数学问题可以这样设计:

请你用今天所学知识,在生活中也找一个圆形,用合适的方法得出它的周长是多少?

实践化之后的问题是一个开放性的高认知水平的数学问题。表面上看,问题是已知的,但实质却是开放的,比如“1元硬币周长是多少”“井盖周长是多少”等等。显然想知道不同物体的周长,学生所用的方法是不一样的,需要自主选择围一围、滚一滚、算一算等合适的方法测量。数学问题的实践化,丰富了学生对数学知识的认识,提升了数学知识的应用价值。

3.整理复习问题真实化

案例3,苏教版小学数学教科书五年级上册第81页。

整理与练习“思考题”:为了鼓励节约用电,某地规定了以下的电费计算方法:每月用电不超过100千瓦·时,按每千瓦·时0.52元收费;每月用电超过100千瓦·时,超过部分按每千瓦·时0.6元收费。小明家十月份付电费64.6元,用电多少千瓦·时?

这个问题中条件、问题是相对明确的,但是学生需要分析数量关系、确定解题过程,因此属于第二类问题,是次封闭性的数学问题。真实化后形成的非常规数学问题可以这样设计:

杨老师家2022年的总用电量是4 900千瓦·时,她们家选择使用统一电价(0.53元/千瓦·时)。2012年起,为了减少用电量,国家出台了阶梯电价的政策,如下表:

(1)照这样计算,杨老师家去年的电费共多少元?

(2)为了鼓励合理用电,国家还出台了“峰谷电价”(同时实行阶梯电价),下图为江苏省居民峰谷分时电价表(已保留两位小数):

如果杨老师家高峰用电为3 430千瓦·时,低谷用电为1 470千瓦·时,那么杨老师家是使用统一电价合算,还是使用峰谷电价合算?请计算说明。

(3)根据上述信息,你还可以提出并解决什么有价值的数学问题?

整理复习阶段,数学问题的解决需要进一步地层次化、综合化、开放化,在真实世界的问题解决过程中,实现学生能力的进阶提升。这个问题源于现实中家庭用电情况的真实情境,三个问题的解决都需要学生仔细分析数量关系,从冗余、复杂的信息中提取有用的数学信息,形成非定向的解题过程和结果,因此属于开放性的高认知水平的数学问题。

4.综合实践问题探究化

案例4,苏教版小学数学教科书三年级上册第78页。

下图中小兔与蘑菇的排列有什么特点?木桩与篱笆、夹子与手帕呢?

题干中问题是唯一的,且仅需学生采用观察法,就能发现一一间隔排列的规律。由于情境简单、数学化程度较高,排列的规律也是唯一的,因此属于第一类问题,是封闭性的低认知水平问题。探究化形成的非常规数学问题可以这样设计:

核心问题:什么是间隔排列?

子问题1:生活中有哪些关于间隔排列的自然现象?

子问题2:间隔排列究竟有什么规律?如何用文字、画图、模型等表现出来?

子问题3:间隔排列规律可以解决哪些问题?

综合与实践是小学数学的重要学习板块,注重数学与现实世界的关联,注重学生发现问题、提出问题、分析问题和解决问题能力的发展。因此,结合三年级学生的认知发展特点,明确研究主题:间隔排列,继而引导学生从“是什么”“为什么”“怎么样”三个方面,开展自主研究。在真实、开放、探究的环境中,问题解决的方法和结果都是开放的,学生学习的自主性得以显现,学生的学习能力得到进一步提升。

二、非常规数学问题的教学策略

相比于常规数学问题,解决非常规数学问题的教学应当在问题解决理论的基础上展开,否则会成为无本之木。巴罗斯通过对建构主义的理论研究,从五个方面提出建议,以帮助学生成为更好的结构不良问题解决者:利用社会交互作用;在有意义的情境中呈现问题;提供发现问题的练习;为问题解决提供支架;教授一般问题解决策略[5]。由此,我们认为可以从以下几个方面入手,开展非常规数学问题解决的教学。

1.创设真实情境,激发有意义学习

奥苏贝尔提出,有意义学习过程的实质,就是符号所代表的新知识与学习者认知结构中已有的适当观念建立非任意的和实质性的联系[6]。非任意的联系是指有关观念在某种合理的或逻辑基础上的联系,实质性的联系实际上是一种非字面的联系。教师创设恰当的真实情境可以刺激学生已有认知经验与现实世界中的问题发生碰撞,促使学生自主地提出有意义的数学问题,从而产生新知与旧知发生相互作用的积极需要。

如在教授“小数的初步认识”时,引入真实的超市购物情境,学生对超市中未知的物品价格,如一包薯片3.5元、一颗棒棒糖0.5元,与已有的整元数的认识产生刺激与碰撞,触发问题,驱动学生主动学习新知。在购物情境中,学生还可以借助“元”“角”两个计量单位的实际联系,抽象出小数、整数非字面的、实质性的联系,也就是计数单位的联系,帮助学生由旧生新。从发展的角度看,在购物情境中,学生会进一步产生学习“小数大小比较”“小数加减法”等本单元相关内容的需要,为结构化、大单元学习埋下种子。

2.形成驱动任务,架构学习支架

支架式教学是以维果茨基的最近发展区理论为基础的一种新的建构主义教学模式,它是指通过支架(教师的帮助)把管理学习的任务逐渐由教师转移给学生自己,最后撤去支架[7]。非常规数学问题往往来源于真实情境,其解决需要设置统领任务以及多个内在逻辑合理、严密的子任务。非常规数学问题解决作为一种高认知水平的学生活动,教师倘若能够帮助学生学会如何科学合理地设计、分解、实施驱动任务,并且掌握、建构、内化,那么将有助于学生顺利实施更高认知水平的学习活动。

如“交通路口中的数学问题”一课,以项目化学习作为主要的教学方式,由交通路口发生的真实情境,驱动本节课核心问题“交通路口中有哪些数学问题?”的产生。学生结合生活经验、已有知识会提出“为什么红灯比绿灯长?”“绿灯时间内,行人能通过路口吗?”“堵车的时候,要等多久红绿灯?”“环形路口很方便,为什么在生活中却很少见?”等问题。学生在教师指导、同学帮助、师生互动中遴选出适合的子问题,继而生成问题解决的子任务群,甚至可以生成由课内到课外的延伸性任务,实现学生学习场域的扩大。除此以外,教师在教学活动中,应为学生提供自主搭建“任务驱动”学习支架的机会,帮助其迁移至其他问题解决的任务情境,以期实现学生自主学习能力的生长。