小学班主任在校时间的精细化治理

作者: 孔祥渊 高雨洁 徐晓轶 崔永波

摘 要 对小学班主任在校时间进行治理,是减轻他们工作负担、提高教育质量的重要途径之一。当前,小学班主任在校时间治理的基本特征为“粗线条”,较少细致考虑班主任时间分配的基本特征,也较少考虑学校的多重属性。因此,小学班主任在校时间的治理需要由“粗”到“精”,针对性地优化工作内容与方式,为其提供更为适合他们时间分配特征的支持活动等。

关 键 词 小学班主任 在校时间 时间分配 时间管理

引用格式 孔祥渊,高雨洁,徐晓轶,等.小学班主任在校时间的精细化治理[J].教学与管理,2023(02):9-12.

当前小学班主任的工作时间是其工作与生活的重要影响因素。在时空社会学的研究者看来,“现代社会的时间和空间成为人们生产、生活的重大影响变量”[1]。可以说,“在校时间”成为我们观察班主任工作的一个重要窗口,为我们了解班主任的日常工作量、工作安排等现象提供了一个重要的渠道。细致了解、分析班主任的在校时间分配并对其进行符合教育特征、班主任实际特性的治理,是进一步改善、优化班主任工作,提升教育教学质量的重要基础之一。已有研究一般关注的是班主任工作的时长[2]、教师在校时间的分配[3],较少从时空结合的角度探讨教师(或班主任)在校时间。正如一些研究者所意识到的那样:现有统计并不能完全反映班主任的在校时间,他们只统计了班主任在校的教学和非教学时间[4]。本研究从描述小学班主任在校时间分配出发,探讨班主任在校时间治理的应然转向,以期为人们更为全面地认识、探讨班主任在校时间治理的相关议题提供一些启示。

一、小学班主任在校时间分配的现状

所谓班主任的在校时间分配,指的是班主任在学校工作过程中,在各类事务上分配的时间。本文采用质性研究的参与式观察法和非正式访谈法,使用随机抽样的方式,对一位新入职未满一年的班主任G进行调查。G老师担任小学一年级某班的班主任并任一年级两个班的语文课教师。笔者对其所进行的观察仅限于校园之内,主要是其所活动的班级、办公室等地点,观察的时间范围为“班主任入校到离开学校”这一段时间。

1.G班主任日均在校工作时间总量

本研究对G班主任进行了为期五天(周一到周五)的观察,经梳理及统计分析,发现:G一般会在上午7:30到校,下午17:30左右下班后通常不会离开学校,而是加班完成相关工作。总体来看,G在五天里的工作总时间为71小时左右,平均每天的在校时间为14小时左右。依据访谈资料,G通常将自己的在校时间分为两个阶段:一个阶段是“上班”时间10小时左右(上午7:30到下午17:30),另一个阶段是“加班”时间4小时左右(下午17:30以后)。

2.G班主任在校时间的整体分配

基于对G的观察记录,结合非正式访谈中G的描述以及相关研究[5],本研究认为:G班主任的在校时间主要分配于以下四个方面。第一,教学工作,包括上课、备课、批改作业、个别辅导、课前准备、教研等活动;第二,班级管理,包括班会、晨会、延时服务、早午间操、早午读、监督卫生、监督午休、监督午餐、护送放学、课间巡查、监督午托、活动安排、个别教育、家校沟通等内容;第三,行政事务,包括学校会议、信息传递、学校事务、工作交流等内容;第四,个人事务,包括个人闲暇、个人发展等内容。

从整体上看,G用于班级管理的时间占在校时间的比例为36%,用于个人事务的时间占在校时间的比例为27%,用于教学工作的时间占在校时间的比例为25%,用于行政事务的时间占在校时间的比例为12%。

如果按照G对于“上班时间”“加班时间”的界定,其在校期间两个时间段的基本分配如下:在“上班时间”这一时间量中,班级管理时间占比为35%,教学工作时间占比为33%,个人事务时间占比为22%,行政事务时间占比为10%;在“加班时间”这一时间量中,个人事务时间占比为42%,班级管理时间占比为39%,行政事务时间占比为17%,教学时间占比为2%。

3.G班主任在班级管理方面的时间分配

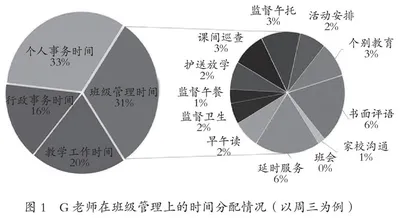

G老师用于班级管理的时间在总在校时间中占比最高。为了更为翔实地描述G老师在班级管理方面的时间分配,本研究随机选取一天(周三)进行呈现。从整体上看,班级管理包括多项内容,如监督卫生、撰写书面评语等。具体内容及时间分配情况如图1。

G老师的班级管理工作分为三类:第一,教育性管理工作,如班会、晨会、个别教育等;第二,事务性管理工作,如日常监督、护送放学等;第三,协调性管理工作,如课间巡查、家校沟通等。以此为划分依据,G老师在班级管理方面的时间分配比例如下:教育性管理时间占班级管理时间的比例为39%,事务性管理时间占班级管理时间的比例为31%,协调性管理时间占班级管理时间的比例为30%。

二、小学班主任在校时间精细化治理的必要性

对班主任的在校时间进行精细化治理,与班主任在校时间分配的基本特征及当前治理举措面临的困境密切相关。

1.班主任在校时间分配的主要方面和重要特点

(1)G的在校时间分配主要用于教学工作、班级管理和个人事务三个方面。整体上,G的在校时间分配与我们的日常感知既有一致之处,也有一定的差异。从一致性上看,G每天的在校时间较长,达14个小时,教学工作、班级管理是其时间分配的主要领域(累计占在校时间的比例为61%)。从差异性上看,一些研究显示:教师个人事务时间占比太小、应付各种会议及准备材料的时间很多[6]。本研究的数据显示:①G的个人事务时间占在校时间的比例相对较高,比例为27%,相对较为充裕;②G平均每天用于行政事务的时间占在校时间的比例为12%,很难将其界定为“很高”,并未陷于我们所认为的“文山会海”之中。

(2)G在校时间分配的交叉程度较高。G平均每天用于班级管理的300分钟左右时间具体用在10余个事项之上,而且在教育教学中,隶属于同一事项的不同具体活动与其他事项下的具体活动是交叉进行的。在观察中我们发现:G的时间分配尤其是上班时间的分配基本上是依学生的实际情况、同事的反馈以及学校的安排进行的,几乎每隔几分钟就需要处理一件具体的事务。事务与事务之间的连续性不高,差异性相对较大,这也在很大程度上佐证了学界对于教师工作碎片性的认识。需要注意的是,这种时间分配的交叉程度较高,碎片化特征更多体现在“上班时间”方面。

2.当前教师(含班主任)在校时间治理存在不足

(1)未充分考虑教师时间运用标准化与个性化密切交织的特点。教师的时间运用具有标准化的特征。即,教师需要根据学校的安排,在特定的事件上使用特定的时间。在这个意义上,教师们的时间使用具有较高的一致性。与此同时,因个人习惯、工作方式、外部情境等方面的差异,教师的时间运用展现出较为明显的个性化特征。标准化与个性化密切交织是教师时间运用的重要特征。结合G教师在校时间的使用情况来看,对教师在校时间进行硬性安排甚至压缩可能导致以下两个问题:一是教师工作过程中,在一定程度上可自主安排时间,可根据现实情况,将人们所理解的在校时间用到个人事务上,因此,教师的实际在校时间极有可能无法达到法定时间,进而引发相关群体的抵触。二是如果对教师的时间进行严格规定,且要求教师将这些时间均用于工作,那么有效且必须使用的方式是严密控制。但是教育是一种人际互动较强、关注人的成长、需要弹性时间的活动,严密控制会破坏这种活动的正常进行,因此会遭到包括教师在内的大部分人员的抵制。由此可见,教师在校时间使用的标准化没有充分考虑到教师时间运用的个人化特征以及这二者之间的密切交织。

(2)未充分考虑学校的多重属性。作为一个以育人为主要任务的机构,学校理所当然具有育人属性。但需要注意的是,学校并非仅有此一重属性。例如,现代社会中,科层运作的理念、基本模式广泛地渗透于社会诸多组织之中,作为现代教育组织之一的学校,自然也会带有科层属性。当前,在治理教师的在校时间方面,人们经常提及的建议之一是减少甚至杜绝那些与教育教学无关的行政会议、事务等活动。从学校的教育属性看,这种建议无可厚非,甚至极为可取。但从学校的科层属性看,这类建议并没有充分立足于、考虑学校的科层属性。例如,相关研究证明:科层制组织中的“开会”具有诸多的价值和意义,可以“把‘人’的价值带回科层运作之中”“可以实现顶层设计与分层落实的差异对接、价值理性与工具理性的辩证统一、静态结构与动态过程的调节校准”[7]。从G老师参与的多种行政事务尤其是会议看,学校中的各种行政事务有其存在的重要意义和价值。由此也可以看出,关于教师在校时间治理的相关建议与解决方案并未充分考虑学校的多重属性。

总而言之,目前教师在校时间治理的相关建议与策略并未细致、全面考虑教师时间运用的具体情况及相关功能,显得较为粗线条,由此导致在很大程度上无法“落地”,也正因为如此,教师在校时间的治理需要实现精细化。

三、小学班主任在校时间精细化治理的策略

1.优化工作方式与内容

从G的在校时间分配及非正式访谈来看,教师的在校时间分配存在着“不必要的时间消耗”和“没有成就感的时间使用”两大问题。所谓“不必要的时间消耗”,指的是教师不了解为何自己要耗费时间处理某一具体事宜,这明显地反映在“开会”方面。面对学校、年级组等组织召集的会议,G有时会表示“不知道为什么又要开会”。所谓“没有成就感的时间使用”,指的是教师虽然在一些活动上使用了诸多时间,却没有成就感、获得感。例如,G有时会感慨“不知道自己忙了什么”“每天都是一个没有感情的订作业机器”“无穷无尽的批改作业”等内容。这两个问题可能衍生出教师职业倦怠、情感耗竭等一系列更为严重且影响深远的问题,需要我们慎重对待。

这两个问题之所以产生,与工作方式及工作内容密切相关。从工作方式上看,缺乏“教师立场”的工作安排方式是重要的原因,这具体又可以分为两个方面。一是工作安排未充分考虑班主任是否真正需要参与。例如,学校的一部分会议较少考虑诸多会议的性质、参与人员的范围等,未认真、充分地考虑班主任是否有必要参与,进而将一些班主任不需要参加的会议强行列入教师的工作内容,强行占用班主任的在校时间。二是工作安排具有较强的随机性。例如,学校借助即时通讯系统,随时发放各种各样的通知、要求等内容,这会在一定程度上对班主任既有的时间安排形成干扰,进而使得班主任在不断回应学校安排的同时陷入一种非常繁忙但是又不知道忙了什么的“瞎忙”状态。

从工作内容上看,各种“材料”较少考虑班主任实际情况是重要的原因。在工作过程中,G需要借助各种材料,处理各种具体的事务。同时,这些材料多来自于外界,而非自身的创造。外界提供的材料较少考虑班主任的实际情况,使得班主任的时间使用及分配存在无意义的消耗或低效率的使用等问题。

为优化教师的时间分配,教育管理者、教辅人员等需要优化工作方式与工作内容。具体而言,从工作方式方面看,教育管理者等人员不能仅站在“学校立场”,还应站在“教师立场”思考相关事宜,并在这两个立场结合的情况下不断优化自己的工作方式。例如,在进行一些工作安排尤其是会议性质的工作安排时,教育管理者需要细致考虑这些工作是否必须占用班主任的在校时间、占用多长时间最为适宜,以此为基础做出最终的决定。从工作内容方面看,科组人员、教辅人员需要根据教师的实际情况尤其是可能遇到的问题提供更有针对性、更为适宜、更为人性化的“材料”。例如,在组织班主任通过各种信息系统填报资料时,教育管理人员、教育技术人员在提供一个填报链接、系统的同时,还可以提供填报的基本方式方法指引等材料。

2.提供更适合班主任时间分配特征的支持活动

优化工作方式与内容进而实现对教师在校时间分配的优化,是一种内部完善时间分配的方式。从外部看,提供适合班主任时间分配特征的支持活动,可以在尊重班主任工作规律的情况下让他们得到更多的支持,以利于班主任教育教学等工作和活动的更好开展。这些活动虽不是直接指向班主任在校时间分配的治理,却可以对他们的时间分配产生一些显性或隐性的消极影响(一些质量低下的外部支持活动使得班主任无法更为合理地安排时间,造成时间的浪费或者对时间更不合理的分配与使用)。因此,为教师提供适合其时间分配特征的支持活动,实质上也是一种对班主任在校时间分配的有机治理。