基于视觉语法理论的小学英语教科书插图分析

作者: 姜伊凡 李祖祥

摘 要 插图作为教科书的重要组成部分,是学生理解和掌握文本的重要载体,也是教师教学的重要依据。运用视觉语法理论对译林版小学英语五、六年级教科书Story time中的插图进行分析,发现其插图色彩鲜艳、刻画细致,基本符合图文匹配的要求,但少数插图的完整性有待增强、表现性有待丰富。因此,建议教科书编写者在修订该书时保持插图与文本的高相关性、体现插图类型的多样化、保障编写团队人员的多领域化;建议一线教师运用视觉语法理论、善用多媒体技术、巧用教科书插图助力英语教学。

关 键 词 视觉语法理论 译林版 小学英语 教科书 教科书插图

引用格式 姜伊凡,李祖祥.基于视觉语法理论的小学英语教科书插图分析[J].教学与管理,2023(02):67-71.

视觉语法是一套用于分析图像所描绘的人物、事物如何组合成具有不同复杂程度的视觉“陈述”,主要陈述插图的再现功能、互动功能和构图功能,常用于探讨图像的价值[1]。英语教科书采用图像的编写方式由来已久,其中最直接、最方便的图像资源是插图。部分学者采用眼动记录法研究插图的功能,实验表明有插图的教科书能帮助学习者更直观地理解文本所要传递的信息,可以增强学习效果,且学习效果随材料难度的增加而越明显[2]。Willows的研究表明,使用有插图的教科书教学效果明显好于使用没有插图的教科书[3]。但是对于如何设计和使用插图等问题尚未得到学界足够的重视并缺乏系统的理论指导[4]。本文依据视觉语法理论,采用定量和定性相结合的方法,分析译林版小学英语五、六年级教科书中插图的功能和教育价值,以期为改善教科书插图的绘制、编排和更好地使用教科书插图提供一定参考。

一、小学英语教科书插图的类型与分布

本研究仅对译林版小学英语五、六年级上下共四册教科书中Story time部分的插图进行统计分析,对其他板块不做统计。因为Story time是译林版小学英语教科书的核心板块,彰显每个单元的主题,涵盖每个单元的教学重难点,对核心板块的统计分析可以窥见译林版小学英语教科书插图的整体质量和水平。

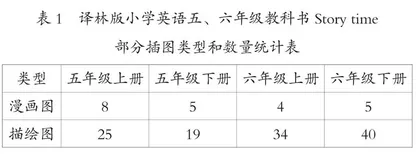

教科书插图一般分为三类:实物图、描绘图和漫画图。实物图是对现实的再现,如照片等;描绘图是对现实的概括,省略了现实的一些细节,如五年级上册第四单元Hobbies中的插图;漫画图则是对现实的高度异化,多表现为动物和植物的人物化[5],如六年级下册第一单元The lion and the mouse中的插图。译林版小学英语五、六年级教科书的插图的具体类型和分布见表1。

这四册教科书的Story time板块共有140幅插图,其中描绘图118幅,占比84.29%,漫画图共有22幅,占比15.71%,没有实物图。而且,漫画图集中设置在每册书的第一单元,展现连续的故事情节。总体上,描绘图占比超过80%,呈现“一家独大”的态势,难免使教材插图编排显得单一。笔者认为可以增设实物图,适当增加漫画图的占比,扩大漫画图的分布面。

二、小学英语教科书插图功能的具体分析

基于视觉语法理论,分别从再现功能、互动功能和构图功能对所选四册教科书Story time部分插图进行统计分析。

1.再现功能在插图中的体现

再现功能是指在特定的背景下,使用图像符号来再现客观事物与外部世界的联系,即呈现图像本身所要传达的内容,并依据图像中是否有可视的“矢量”,分为叙事再现和概念再现[6]。矢量包括图像中人物的目光和动作所构成的线条。依据该理论,对140幅插图进行统计分析,其分布及比重统计见表2。

由表2可知,采用动作过程来体现再现功能的插图占比最大,共52幅,占比37.14%,即通过插图人物某种特定的动作所构成的“矢量”,将读者的目光吸引到特定的区域[7],使读者通过观察“动作对象”,体会文本主题,升华情感。五年级下册第五单元中母亲和孩子们正在厨房内,妈妈在做饭,两位孩子分别在擦桌子和洗碗,他们的手臂弯曲,分别形成了鲜明的对角线,构成了“矢量”。这些“矢量”将读者的目光聚集在其所指向的区域,如美味的菜肴、整洁的桌子和干净的餐盘,引导读者观察插图人物正在做的事,体会插图所要表达的中心思想:Helping your parents,如图1所示。

采用语言心理过程和反应过程来体现再现功能的插图分别有42幅和30幅,分别占比30%和21.43%,它们通常采用目光、对话气泡或思维云构成的“矢量”[8],引起读者的关注。分类过程和分析过程占比较少,分别约占10.71%和0.71%。分类过程中各元素存在上下级的从属关系,分析过程中各元素呈部分—整体关系[9],Story time板块的插图以描绘人物日常生活为主,很少存在从属关系或整体—部分关系,因此该类插图占比较小。而表现象征过程的插图尺寸夸张,过于抽象,在整体中显得格格不入,在所选小学英语教科书中并未出现。

2.互动功能在插图中的体现

互动功能旨在体现插图设计者、插图中人或事物与读者之间的关系,通过接触、距离、视角、情态四方面体现。依据互动功能理论对140幅插图进行统计,其分布及比重统计见表3。

从表3可知,从接触视角看,所选教科书的插图以插图人物与读者有直接目光接触的提供类为主,共133幅,占比95%;插图人物与读者没有直接的目光碰撞的索取类仅有7幅,占比5%。六年级下册第三单元的插图描绘了迈克的饮食习惯,迈克与读者没有产生眼神接触,读者通过观察人物细节,客观思考健康的饮食习惯应该是怎样的,符合本课主题:A healthy diet,如图2所示。

从距离视角看,该教科书中个人远距离(出现人物腰部及以上部分)的插图最多,共68幅,占比48.57%。六年级上册第五单元,在讲解禁止吸烟的插图中人物仅出现腰部及以上部分,三位小朋友都对邻桌大叔吸烟感到反感,他们捂着鼻子,指向禁止吸烟的标记,人物表情细节刻画生动形象,读者可以从人物的丰富表情和肢体动作中体会该单元的主题:Obey the rules,如图3所示。社会近距离的插图描绘人物全身,社会远距离的插图描绘人物全身和周围环境,分别有45和27幅,分别占32.14%和19.29%,数量明显少于个人远距离的插图。该书没有出现个人近距离的插图,其实,这类插图可以拉近读者与插图人物的关系,更易于读者体会人物情感。

从整体视角上看,读者阅读插图的视角多为平视。平视表明读者与插图人物地位平等[10],关系和谐。当读者与插图中人物处于平等的地位时,读者更愿意将目光投入图像,更愿意融入插图所传递的氛围中。平视视角的插图共134幅,约占95.71%。六年级下册第五单元,几个小伙伴来迈克家做客,他们面带微笑,愉快地互相问候,插图人物与读者之间是平视视角。该视角能使读者体会到派对的热闹与快乐,产生情感共鸣,如图4所示。读者与插图人物呈俯视视角的插图共6幅,约占4.29%。俯视表明读者高高在上[11],态度更严肃。所选教科书不存在呈仰视视角的插图,因为仰视视角下读者处于弱势,容易产生压迫感,不符合教科书传递知识、训练能力和思想的意图[12]。此外,译林版五、六年级小学英语教科书中插图色彩丰富,人物刻画细致,均属于高情态图。

3.构图功能在插图中的体现

构图功能是指设计者利用视觉艺术手段,把构图元素进行组合,形成具有审美价值的图像,包含三部分:信息值、显著性和框架[13]。依据构图功能理论对140幅插图进行统计,其分布及比重统计见表4。

从表4可知,从信息值看,该书插图主要采用左右构图(已知——未知的关系)的方式,这类插图共129幅,占92.14%;上下构图(理想——现实的关系)的插图共11幅,占7.86%;没有出现中间和边缘构图(主要——次要的关系)的插图。

从显著性看,该书插图主要通过放大尺寸来凸显插图中主要的构图元素,旨在突出重点,夺人眼球。通过相对尺寸来吸引读者注意力的插图共90幅,约占64.29%。六年级下册第七单元的插图,杨玲和迈克的尺寸大小明显小于上方旅游景点的尺寸,通过视觉上的冲击,重点呈现丰富的假期生活,引发学生对假期的向往,贴合本课主题:Summer holiday plans的主题,如图5所示。

最后,所选四册书的插图全部用线条将插图与文本分隔开,版面清晰且有条理,使读者阅读时一目了然。分离和融合的构图方式在所选教科书中均未出现。

三、小学英语教科书插图的完善和使用建议

教科书的完善是无止境的,既需要编者的持续改进,也需要教师在使用时灵活处理。

1.对教科书编写者的建议

(1)保持插图与文本的高相关性

笔者通过深入分析和访谈发现,该套教科书少量插图未能完全体现相应文本重点信息。如五年级上册第四单元Hobbies,其旨在引导学生培养自己的兴趣爱好。文本写道杨玲有很多书,并热爱阅读。但插图仅描绘了杨玲手捧一本书,虽然图中杨玲手臂弯曲所构成的“矢量”能将读者的目光聚焦到她所捧的书上,体现了插图的再现功能,但没有完全表述出课文的重要内容——杨玲的爱好是阅读,她有很多书。若采用社会远距离的方式,不仅描绘杨玲本人,也描绘她周围的环境,即创设杨玲在书房阅读,周围布满书籍的情境,会更贴合文本。书中还有极少量插图与课文表述的内容不符。例如五年级下册第六单元In the kitchen描述爸爸在做土豆炖肉,妈妈在准备番茄汤,该插图已通过放大插图尺寸的方式体现其构图功能,突出重点。但与文本对应的第一幅插图中妈妈却拿着土豆,与文中描述的爸爸的动作不符。Potatoes、tomatoes等单词是本单元的教学重难点,图文不符容易将插图与文本割裂开来,使单词学习脱离语境。

《义务教育英语课程标准(2022年版)》指出要构建由单元教学目标、语篇教学目标和课时教学目标组成的目标体系,使学生逐步建构起对单元主题的完整认知,促进正确态度和价值观的形成[14]。对单元主题的完整认知不仅体现在连贯的语篇教学中,更体现在完整的读图、析图中。与课文内容不符、偏离课文主题、内容不全面甚至不准确的插图非但不能帮助学生理解和掌握课文内容,反而会让学生对课文内容的学习产生偏差和曲解。因此,编者要充分结合课文内容,关注图文匹配度和插图的信息完整性等问题,对于有缺略的插图应尽快给予完善。

(2)体现插图类型的多样化

从表现形式看,所选教科书插图只有描绘图和漫画图两类,缺少实物图和简笔画插图。实物图是对现实的真实写照,可以还原事物的原貌。针对建筑类、景物类、环保类和文化类主题的课文可以选用实物图来还原事物本来的样貌,保留真实性并体现其美感。通过教科书中插图的美,可以把审美能力内化为学生的内在品格,使他们终身受益[15]。简笔画在教学中作用很大,越来越多的教师更倾向于用简笔画绘制板书,以提高学生的理解力,提高课堂效率。设计者可以根据课文具体内容适当增添简笔画插图,为教师板书提供素材。

从构图方式看,如前文所述,一些功能的插图没能在该书中出现,比如个人近距离插图、融合插图、象征过程插图等;还有一些功能的插图则偏少,如社会远距离插图,这在一定程度上影响了该书插图的丰富性。编者可根据文本内容及小学生的图画审美特征,适当增加缺失或偏少的某些功能插图。如增加体现象征过程的插图,此类插图具有复杂性和抽象性。依据皮亚杰认知发展阶段理论,五、六年级的学生处于具体运算阶段与形式运算阶段的过渡时期,是具体形象思维向抽象逻辑思维转变的关键阶段。增加体现象征过程的插图不仅有助于小学与的初中衔接,也有助于学生抽象思维的启迪与发展。

(3)保障编写团队人员的多领域化

为实现完善插图、丰富插图的目标,在配备插图设计者时,应尽量保证设计人员的多领域化。教科书插图设计者作为插图选用和教科书建设的关键因素,从插图设计到插图投入使用全过程都起着举足轻重的作用。因此,在选用插图设计人员时,应确保做到多领域化,可从学科角度、地域角度、团队角度等多方面考虑设计人员[16],从多方面考量插图的合理性与适用性。此外,相关部门要在确保插图设计人员完备的基础上,建立沟通渠道,加强各领域人员之间的交流与合作,增进多领域化的融合,以保证插图设计的顺利进行。

2.对一线教师的建议