小学英语语篇教学问题链设计研究

作者: 陆坊庆

摘 要 针对当下小学英语语篇教学中,课堂提问普遍存在无需、无序和无力的问题。基于问题链设计的理论价值和现实需求,可以从语篇的文体、结构、功能等方面开展问题链设计,通过不同类型的问题链在具体教学中的实践运用,促进教师对语篇内容的深度理解,提高学生思维的逻辑性、批判性和创新性,进而培养学生良好的思维品质。

关 键 词 问题链 思维品质 小学英语 语篇教学

引用格式 陆坊庆. 小学英语语篇教学问题链设计研究[J].教学与管理,2022(05):56-59.

《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课标》)指出:英语学科核心素养主要包括语言能力、文化意识、思维品质和学习能力四个方面[1]。发展思维品质的常用教学策略就是提问。通过提问可以指引学习者思考的方向,扩大思维的广度,提高思考的层次。教师提问的方式方法,其所提出问题的难度、深度和广度,均会对学习者的思维品质发展产生深远的影响。笔者通过“LICC”课堂观察量表,记录并分析了课堂中教师所提出的问题。

一、课堂提问存在的现象及剖析

1.无需之问影响思维的效度

课堂教学提问,是指教师在教学过程中,根据教学目标要求结合相应的教学内容,设计一系列的教学问题情境,引导学生展开思考,以此激发学生的主动思维,促进课堂教学质量的提升。笔者通过对问题间的内在逻辑分析发现,部分教师在实际教学中提出的问题跟主题教学内容关联度并不大,未能对新知的学习起到铺垫、巩固、拓展的作用。

例如:在教授译林版《英语》六(上)(以下案例均选自该版本教材)Unit1 The king’s new clothes Story time版块导入环节时,教师连续问了三个问题 Q1: What kinds of clothes do you know? Q2: What clothes do you wear in summer? Q3: What colour do you like best?课堂中学生回答争先恐后,但仔细分析这些问题发现跟所授的语篇教学内容关联度并不大,对文本的深刻理解并没有起到“支架”作用。

2.无序之问影响思维的连贯度

教师在提问时一定要强化目标导向,每一次提问都要有明确的目的性。对于一个语篇来说,总有一些核心问题,起着统领的作用,但也有一些次要问题,处在从属地位。问题设计时要以学生为中心,将主次问题和谐搭配,让学生从中获取均衡的营养。要充分运用问题的系统性和难易度,从简到繁、从易到难地设计出进阶式的问题,体现问题设计的层次感。

例如:在教授三(上)Unit4 Where’s the bird? Story time版块时,老师出示了一组问题Q1:How many places are mentioned in the passage? Q2:Where is the bird at first? Q3:Is the bird lovely? Q4:Where is the bird at last? 仔细分析发现,四个问题之间缺乏关联性和递进性,Q1是一个统领性问题,难度较大,Q2~Q4是子问题,相对容易。无序的提问严重影响学生思维的连续性,不能帮助学生形成良好的思维链条。

3.无力之问影响思维的深度

课堂提问的根本目的就是锻炼学生的思维,发展学生的思维能力。培养学生的探究能力和创新精神已成为当下教育的核心目标,课堂中的探究性问题理应成为课堂提问的“硬核”。

例如:在教授五(下)Unit5 Helping our parents Story time版块时,老师出示了一组问题Q1: Is it Saturday morning?Q2:Is Tim sleeping?Q3:Is his mother cooking dinner in the afternoon?Q4:What are Tim and Jim doing in the afternoon?细细分析四个问题发现,教师在设计问题时只是将一些知识点的陈述句变为疑问句或是特殊疑问句。浅表性的问题会导致学生思维的浅表化,很难形成高阶思维。

课堂教学提问是促进学生深度学习的重要因素,有效问题是提升学生思维能力的重要抓手,鉴于当下课堂提问中存在的无需、无序和无力的现象,可以通过问题链设计使课堂提问变得有的放矢,可以突破传统问题设计的“瓶颈”,系统性地考虑问题之间的关联和层次,并采用预先设计和后续生成的方法,使学生的思维变得更加活跃,实现思维的积极生长。

二、问题链的概念阐释及价值追寻

问题链,就是由问题组合而成的链条。它是从课堂教学提问中衍生出来的一种教学手段,也是针对课堂教学问题设计的一种新思路。王后雄认为:问题链就是教师按照教学目标和教学内容,根据学生已有的知识或经验,针对学生学习过程中可能产生的困惑,将教材知识转换成为层次鲜明、具有系统性的一连串教学问题[2]。学生通过解决问题链上的问题,将文本信息与大脑中已有的认知图式进行互通,从而实现文本意义建构与发展思维广度和深度的目的。

问题链设计的理论基础主要源于布鲁姆的认知目标分类理论、维果茨基的最近发展区理论和梅克的问题连续体理论。问题链是一种能够关照到教学内容系统性、整体性、关联性、层次性的提问方式。针对当下语篇教学中,教师课堂提问普遍存在的数量多而杂,所提问题系统性不强、整体性不强、逻辑性不强等现象,可以通过问题链的设计引领教师依据语篇的文体、结构、功能等因素,结合教学目标和学生实际,设计出有中心、有序列、有关联的问题组,引导学生观察语言与文化现象、分析和比较其中的异同、归纳语言与语篇的特点、辨识语言表达的形式和语篇结构的功能,从而帮助学生学会观察、比较、分析、推断、归纳、建构、辨识、评价、创新等思维方式,增强思维的逻辑性、批判性和创新性,提升学生的思维品质[3]。

三、问题链的设计策略

1.依据学情,研读教材,探寻问题链

研读教材和了解学生是进行一切教学设计的基础。研读教材时,不仅要看到教材编排时知识之间内在逻辑的明线,也要看到思维训练和育人思想渗透出的暗线。要从整体上、本质上把握好明线和暗线,从而确保问题链设计的逻辑性和深刻性。

(1)依据文体设计问题链

译林版小学英语教材中的语篇文体主要分为四种类型:记叙文,议论文,说明文,应用文。教师要根据文体设计课堂教学的问题链。例如针对记叙文需要紧扣when, who, where, what四要素展开设计。整体梳理文本的概要,培养学生检索信息、概括信息的能力。教学中可以对故事情节中的人物进行评价,培养学生的评价性思维能力;可以针对故事的情节展开续编,培养学生的创造性思维能力。

(2)依据题眼设计问题链

标题好比文章的“眼睛”,可以窥探文章的大意,预测行文的脉络。教师可以依据标题指导学生进行文章学习,达成文本、作者、教师、学生之间的多元对话。还可以借助理解文字中饱含的情感,促使学生的情感体悟与语言能力、思维品质达到同频共振。

(3)依据语言点设计问题链

教师可以围绕语篇的核心语言训练点,依据知识的前后联系展开问题链设计,以旧带新、层层深入,实现对知识的深化。例如四(下)Uint4 Drawing in the park Story time版块主要的核心语言点是can的用法,教师可以设计围绕can的一组问题链: Q1: What can you see in the picture? Q2: What can you do? Q3: What can / can’t you draw? Q4:Why? 四个问题依次推进,层层深入。

2.依据结构,主次结合,设计问题链

问题链是对教学思路的进一步优化设计,是教学过程的具体化。在进行教学设计时一般遵循从整体到局部的原则,先设计能够统领全课或局部的主问题链,然后在主问题链下面再设计一个一个的子问题,让子问题成为解决主问题的“脚手架”。译林版小学英语5~6年级Story time共有32篇,笔者经过推敲这些文章的编写结构,主要概括为三种:(1)递进式。文章层次主要以时间或故事情节发展向纵向形式展开。(2)并列式。文章层次主要以主体的变化或场景的变化向横向形式展开。(3) 混合式。文章层次以递进和并列相结合的形式展开。

针对不同的文章结构,从问题链设计的形式上来看,可能会出现三种结构。(1)对于递进性的文本,问题链可以设计成串联式的。问题间紧密联系、逐步展开、层层递进。(2)对于并列式的文章结构可以设计成并联式问题链。问题间相对独立、并列展开、逐个解决,从而完成教学任务。(3)对于混合式的文章结构,可以设计交叉式的问题链。问题以交叉的形式出现,当要解决一个问题时,不容易得出结论,需要通过对子问题的推理论证完成教学任务。

3.依据情境,环节预估,校验问题链

问题链一定是融合在教学流程、教学情境中的,而要更好地体现问题链的流畅度,就必须做好前期的预测工作,对设计好的问题链加以教学化设计,将教学环节与问题链进行配对校验,并分析它的逻辑架构能否与整个问题解决过程中的逻辑结构和学科体系的逻辑结构相符,问题本身的设计是否科学、合理,在目标上是否层层递进,在逻辑上是否环环相扣等。

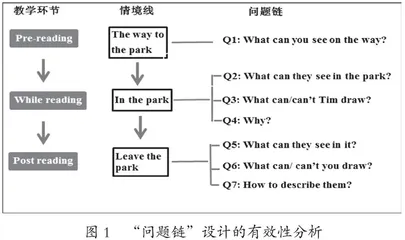

例如:四(下)Uint4 Drawing in the park Story time版块的教学问题链设计(见图1)。

活动与情境设计的有效性决定着问题链设计的有效性。通过问题链与教学环节、教学情境的配对校验,可以让问题链在教学过程中更具有可操作性。

四、指向思维品质提升的问题链教学实践

根据功能的不同,问题链的类型主要分为引入性问题链、递进性问题链、探究性问题链、诊断性问题链、差异性问题链、迁移性问题链、总结性问题链等。教师应结合教材的文体、结构、功能,依据不同的教学内容、教学目标,在不同的教学环节选择不同的问题链类型。例如:五(下)Unit8 Birthdays Story time 版块的主题属于“人与社会”,重点介绍了Su Hai和Mike过生日的情景,主要的语言训练点是日期表达法及与生日相关的词组。从文化意识方面分析,要让学生了解中西方人过生日的异同;从文体方面分析,该语篇属于记叙文;从结构方面分析,文章属于并列式;从功能上分析,要让学生学会介绍自己的生日。根据以上分析,从而设计出了本课的问题链(见图2)。

1.利用引入性问题链,培养观察与关联能力

引入性问题链,是指教师为了导入新课并为后续教学的顺利展开而设置的一组问题,其主要的目的在于激活学生大脑中“沉睡的知识块”,激发学生对新内容学习的好奇心,促进新课主题的展开。教师要通过对旧知内涵与外延的分析,让学生运用归纳、演绎的方法与所学新知建立联结,打造新知学习的“最近发展区”,从而巧妙地为新知学习扫障铺路、牵线搭桥。

例如课堂导入时,教师播放了一段视频,然后设计了如下问题链:

Q1: What are they doing in the video?

Q2: What do you usually do on your birthday?

Q3: How do you feel on your birthday?

Q1学生通过观看视频直接找到答案,从而引出了本单元的主题Birthday。Q2让学生联系生活经验和自身已有的知识储备,唤醒大脑中已经存在的“相似块”,展开思考。Q3让学生通过回忆和联想,激发学生的情感体验。三个问题共同聚焦本单元的主题“Birthday”,相互独立又相互勾连,不仅为新学内容做好了情感铺垫,也激活了学生的旧知。