寄宿制初中新生适应干预研究

作者: 常旭芳

[摘 要]本研究对寄宿制初中新生进行了团体与个体辅导干预,重点评估两种干预的即时效果。研究根据绘画投射测验对研究对象进行初步筛选和面询,最终确定24名学生参与本研究。结果发现:从即时效果来看,团体辅导与个体辅导均是新生适应干预的有效手段,在主要由家庭教育带来的学业压力方面效果不是很理想。基于上述研究结果,研究者对寄宿制初中新生适应问题提出了如下建议:针对不同问题,选择恰适的辅导方式;充分利用心理健康教育课程;充分发挥教师和同辈的榜样作用。

[关键词]寄宿制初中、新生适应、团体辅导、个体辅导

一、问题的提出

新生适应反映的是一年级新生融入学校的状况,主要体现在人际适应、学习适应、校园生活适应等方面。从初中开始,个体逐渐进入青春期,随着身体与心理的快速发展,容易出现各种各样的问题,而进入寄宿制初中后,学生回家次数大幅缩减,对父母的生活依赖被迫减弱,与教师和同学的交往时间延长,且学习时间比小学时更长、学习压力也更重,大大增加了出现问题的概率。相关研究表明,初中生在骂人、吵架、打架、欺负弱小同学、抽烟、喝酒等问题上都有较高的发生率,可能预示着日后的情绪和行为问题;寄宿制中学新生与普通中学新生相比出现人际关系适应问题、学业适应问题、情绪适应问题和集体生活适应问题的概率更高。同时,有关心理发展的理论揭示,青春期是儿童向成人过渡的重要时期,对个体成年后的心理和行为问题有着重要影响。因此,帮助和促进初中新生适应校园生活是学校心理健康教育的重要内容。然而,基于文献梳理可知,以往有关新生适应的研究多囿于小学教育和高等教育,而关于初中新生尤其是寄宿制初中新生的适应问题研究较少,因此,本研究将重点聚焦于寄宿制初中新生的适应问题,以期对此做出些许贡献。

近年来,投射测验在施测过程、评分规则、结果解释等方面得以不断完善,其中,“房—树—人”测验的效果更是为实践所验证。将“房—树—人”测验应用于学校情境中则可以测出学生对于学校、学习的看法和态度等,如严虎、陈晋东运用测验有效地评估了学生的人际交往、学习压力等状况;同时,“房—树—人”测验有利于降低社会赞许效应,真实性高。据此,研究将“房—树—人”绘画投射测验作为评估初中新生适应水平的主要工具,分别运用团体辅导和个体辅导对初生新生适应问题实施干预。

二、研究设计

(一)研究对象

使用“房—树—人”测验对吕梁市某寄宿制初中新生936人进行集体施测,回收有效绘画758份,回收率为81%,后经过三级筛选挑出有明显适应问题且自愿参加的学生,共计24人。筛选过程如下:首次筛选,由研究者进行,结果为98名初中新生;二次筛选,由五名心理健康教育专业毕业且从事教学工作的研究生进行,结果为53名;最终筛选,由两名儿童绘画测验专家进行评议,结果为21人。此外,另有3名同学并未提交前测结果,但经班主任推荐后列选为干预对象。筛选中图画意象意义参照了郑日昌以及严虎、陈晋东的研究,如画面过小(小于纸张的1/9),通常表明画者内向、自卑、焦虑、缺乏安全感等;画面整体位于画纸左侧,表明对过去生活留恋,关注感情世界,自我意识表达比较强烈等。

(二)研究方法

为了进一步提高绘画投射测验和整个研究的效度,采用了访谈法,对七、八、九年级的年级主任进行访谈,了解新生适应的周期及干预对象的具体情况等;观察法,对不同适应问题的学生进行日常观察,观察适应不良的具体表现以及追踪干预过程中的行为变化等。

(三)研究流程

研究采用前测加后测的设计。研究所选择的前测时间节点则是依据访谈的结果,即一般新生入学适应的周期为四至八周(详见表1)。

(四)干预方案

1.团体辅导

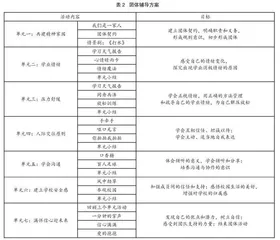

21名参与者的适应问题主要体现为学业压力大、人际交往问题和对寄宿制学校的消极情感方面,因此,团体辅导分别按照学业压力舒缓、人际适应和情感适应3个主题,确定了2次的活动内容,另加1次团体建立,共计7次,每周1次,每次大约1小时。但就整个活动内容而言,并不是机械割离的;就活动结果而言,期望达到的是“1+1>2”的效果,例如,第4、第5次活动“人际交往原则”和“学会沟通”旨在改善人际交往,但在活动过程中成员不仅学会了如何与人相处,同时也感受到了团体的温暖与关爱,从而缓解了自身对于集体生活的消极情绪。具体活动过程见表2。

2.个体辅导

参加个体辅导的3名同学与团体辅导相对应,也分别存在学业压力大、人际交往存在问题和对寄宿制学校的消极情感问题。

第一步,建立良好的咨询关系,进而详尽了解绘画的内容、想法,初步诊断适应问题及原因;第二步,针对不同的问题运用不同的方法加以引导;最后是巩固辅导结果与结束阶段,并注意处理好部分学生对干预人员的依赖情绪。此外,整个辅导过程中遵循真诚、积极关注、共情与尊重等原则;辅导时间遵循有关心理咨询的要求,并结合学生的实际情况,确定为每次约为50分钟,每周1次,共计7次。

三、典型案例分析

选取研究中团体辅导与个体辅导各一例典型案例进行分析。

(一)团体辅导案例

团体辅导干预对象:Y,年龄:12岁,性别:女。前测图画画面中太阳快要落山了,房子、树木、小女孩都有阴影,表明情绪比较低落,有压抑孤寂感。学生自述图意:这是一个房子、一条路、几棵树和我,我走在回家的路上,没有人和我结伴回家,感觉每次回家的路都很漫长。通过访谈了解到该生性格较为腼腆内向,课堂上从不主动与教师、同学互动,课后一人独处时间较长,存在人际孤独问题。

参与团体辅导后,通过日常观察发现该生在课堂上开始主动回应教师,课后也逐步主动努力融入与同学们的共同游戏中。分析后测的图画可见,画面从黑白变为了出现彩色,右侧红色散发光芒的太阳,茂密封闭树冠的大树,红色的小花,牵手的朋友和明媚的笑脸都可以表明小女孩此时的开心。图片自述为星期天与朋友结伴回家去看房子前面开的花,在树下乘凉,表明学生心情不再阴郁低落,此时人际关系良好。

(二)个体辅导案例

个体辅导干预对象:L,年龄:13岁,性别:男。前测图画中画面整体被杂乱的线条包围,小花呈现枯萎状态,表明思绪比较杂乱压抑;微笑的小男孩在水面中的倒影却是被乌云和雨水笼罩着,嘴角呈现低落的情绪,象征着消极的心境。学生自述图意是父母的期望、老师的信任、内心的不甘等让他感觉压力有点大。进而,通过访谈了解到该生家庭教育较为严厉,因为学习成绩靠前,教师和家长期望高,学习压力大,整个人比较压抑,得不到释放。

经过第一次个体辅导后,发现该生虽然成绩不错,但自信心不足,其中家庭教育的严厉与此有很大关系。因此,在后续的个体辅导中,针对问题原因,寻求家长和老师的配合来帮助他重新树立自信心,正确看待学习问题,最终降低他的压力水平。分析后测的图画可见,图画中的环境从压抑的黑白变为了明亮的彩色,小男孩的不远处放着书,红光满面,笑得很开心,表明内心不再排斥学习,能够正确看待学习和成绩,心境和压力水平得到了一定的改善;同时,根据自述得知;前后测两幅图中的房子分别指代家和学校,在学校时感觉学习也可以是一种乐趣,提到家庭时只说父母不再逼他了,表明该生的家庭压力可能有所下降,但不是理想状态。

四、分析与讨论

在改善人际适应问题、舒缓学业中的不良情绪与压力等方面,团体辅导效果要优于个体辅导。团体辅导建立在精神分析、社会学习理论与团体动力学理论等的基础之上。首先,他们认为已经成立的团体对于成员来说,是一个温馨可以信任的环境,成员在其中可以真实地表露自己的想法,这种环境氛围本身就有助于舒缓压力与不良情绪;其次,团体动力学理论认为,团体领导者可以利用整体氛围指定自己想要团体出现的行为,而社会学习理论则指出,如果在团体中树立不同的榜样,通过老师的表扬奖励等可以使得其他学生学习到什么样的行为是可行的,什么样的行为是不被认可的。这些理论被综合运用在团体辅导中,对于人际交往问题和学业压力、不良情绪等有显著效果,如路依琳证实,团体辅导可以增加初一年级对学校的认可和适应性,改善对于学校的消极情绪;钟歆和肖清滔在研究中也发现,对大一新生进行人际关系团体辅导之后回避型依恋者人际交往中积极自我认知即自尊的提升与安全型依恋者达到同一水平,积极他人认知即对他人容纳度得到了普遍的提升,可以有效减少社交焦虑和孤独感,提高自身心理健康水平。本次研究中也证实了团体辅导对于改善人际交往问题、舒缓学业中的不良情绪和压力有显著效果。

在改善学业认知方面,个体辅导更加有效。个体辅导借鉴了精神分析、人本主义理论等思想,首先,幼年时期的经历对人一生的影响重大,尤其是与父母或者其他重要他人的情感经历,虽然当事人可能意识不到这种潜意识对他的巨大影响,但是会通过一定形式表现出来;其次,人本主义更加强调人都有“自我实现”的趋向,咨询师在咨访过程中只是起引导、帮助的作用,强调及时关注、反馈以及即时调整,并且注重引导当事人发现自身的潜力,具有解决问题的功效;最后,个体辅导是一对一的助人与自助关系,咨访双方所建立起的相互信任、开放温馨、关怀理解的咨访关系,会对咨访的情绪状态产生一定的积极影响,更有利于了解并解决当事人的问题。因为学业认知具有很大的个体差异性,所以个体辅导的效果要显著优于团体辅导。已有研究也证明,个体辅导对于学业问题的效果良好,如潘凌理和刘云建描述了一个个体辅导案例,在真诚、耐心、积极关注的前提下,心理辅导成功将1名学困生转化,使其获得归属感并且体会到久违的成就感。

在改善情绪问题方面,个体辅导与团体辅导均效果比较明显。综合以上分析不难看出,不论是团体辅导还是个体辅导,都注重一种温馨信任的环境氛围,所以也就不难理解为什么两种方式对于情绪问题都是有效的。

在后续的追踪观察与访谈中发现,如果学生出现问题的主要原因在家庭教育,尤其是有关学业方面的问题,学生后续效果的持续性与稳定性与其他人相比会较差。而具体家庭教育在学生各方面的适应中起到多大程度的影响,还需在后续研究中继续探究。

五、结论与建议

(一)研究结论

在本研究中,绘画投射测验能够准确地评估和分析初中新生适应问题;针对新生适应中的不同问题,团体辅导和个体辅导的效果不同,团体辅导对于人际适应问题的效果更好,个体辅导对于学习适应问题的效果更好,团体辅导和个体辅导对于情感适应问题均能取得较好的效果;其中家庭教育是重要影响因素之一。

(二)研究建议

首先,在基础教育阶段,学校应该针对学生的不同问题,选择恰当的辅导形式,解决学生所面临的共性问题,与此同时,对于一些不具有普遍性的问题,则开展有针对性的辅导活动。如教师可以定期开展团体辅导活动,在这个过程中可以加强学生之间的沟通交流,构建团结和谐的校园氛围;教师还可以充分利用心理健康中心的相关设施,如沙盘室、心理咨询室等,以个体心理辅导的形式了解学生行为问题的原因,进而有针对性地帮助其解决问题。同时,因为学生在校时间长,此过程中教师可以邀请家长和孩子共同参与个体辅导中,让家长多了解孩子在学校的真实状态,以获得家长的积极配合。

其次,提高心理健康教育课的实效性,尽可能保证学生每节课都有所收;同时,杜绝心理健康教育课学科化趋势,将基础教育阶段本应有趣且有意义的心理健康教育课蜕变为枯燥又无趣的心理学常识课。教师可以在授课过程中穿插绘画、角色扮演、观影谈感受、猜谜语等方式,以便更好地激发学生的兴趣,除此之外,如果在这个过程中教师能够适时地加以正确引导,学生便很容易接受和内化老师教授的内容。

最后,充分发挥教师与同辈的榜样作用。习近平总书记在全国教育大会上指出,教师是人类灵魂的工程师,是人类文明的传承者,承载着传播知识、思想、真理,塑造灵魂、生命、新人的时代重任。进入初中后,尤其是寄宿制初中后,学生对于家长的依赖减少,而与老师尤其是同伴交往的时间大幅度增长,同伴的影响作用日益增强。由此可见,教师和同伴的重要性。因此,无论是专职心理健康教师,还是其他科目的授课教师,都要努力保持一份积极阳光的心态,主动地关心爱护所有学生,为新生树立起健康心理和积极行为的榜样,为新生营造一个积极成长的环境。除此之外,要重视同伴的能量,培养一批得力的心理委员,充分发挥同辈辅导的力量。

参考文献:

[1]高婷.青少年外化问题行为的成因及干预对策[J].中小学心理健康教育,2024(5):4-8.

[2]冷宇晴.寄宿初中新生适应问题的个案工作干预研究[D].重庆:西南大学,2021.

[3]江光荣.心理咨询的理论与实务(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2012:222-225.

[4]林崇德.发展心理学(第三版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[5]严虎,陈晋东.绘画分析与心理治疗手册[M].长沙:中南大学出版社,2019.

[6]豆桂平.投射测验的发展及前景瞻望[J].延安职业技术学院学报,2012(2):101-102.

[7]郑日昌主编.心理与教育测量[M].北京:人民教育出版社,2011.

[8]路依琳.团体心理辅导对初一新生学校适应的干预研究[D].西宁:青海师范大学,2022.

[9]钟歆,肖清滔,钟成华.人际关系团体辅导对回避型依恋者内部工作模型的改善[J].中国临床心理学杂志,2019,27(5):1062-1066.

[10]潘凌理,刘云建.高校学困生心理辅导转化成功的个案分析[J].学校党建与思想教育,2018(10):71-72.

(责任编辑:朱福昌)