新生代乡村教师身份认同的局囿与纾解

作者: 邱艳萍 张海瑜

[摘 要]乡村教师队伍面临着教师老龄化和青年教师留不住的问题,青黄不接影响着乡村教育教学质量。新生代乡村教师在内因和外因双重耦合下难以行之有效的进行身份建构。乡村学校场域下的教师由于个人惯习和文化资本裹挟表现出身份认同的统整无力。因此,基于布迪厄“场域理论”视角,纾解新生代乡村教师身份认同局囿,厚植新生代教师乡村教育工作情怀,以实现乡村教师“教得好、留得住”的美好愿景。

[关键词]新生代乡村教师;身份认同;“场域理论”

近年来为缩小城乡教育差距,推动乡村教育公平,国家出台一系列的乡村教师队伍建设政策和行动方案,促进乡村教育高质量发展。《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》中明确指出“着力提高乡村教师综合素质,激发教师奉献乡村教育的内生动力,提升乡村教师职业发展力,要求加强师德师风建设,提升思想政治素质,厚植乡村教育情怀,发挥乡村教师新乡贤师范引领作用。”[1]随着社会和教育制度的重大转型,新生代乡村教师是指接受过高等教育,具有较高文化素养和教育教学能力,且在行为惯习、价值取向等方面具有城市化特征的95后乡村专职教师。新生代乡村教师的价值观念和行为惯习受益于城市化新型教育模式,发挥乡村教育“局内人”身份作用,对乡村教育发展大有裨益。

国家出台了一系列乡村教师政策,创新教师补充机制引导优秀青年教师投身乡村教育。例如,2021年的优师计划、2022年的强师计划、特岗教师的招聘等,改善乡村教育的师资薄弱的现状。同时,不断提高乡村教师数字胜任力,通过国家智慧教育平台等数字化应用技术完善乡村教师的专业培训通道。诚然,新生代乡村教师深层隐蔽的师资结构失衡问题,新生代乡村教师流失现象日益严重具体表现在因新生代乡村教师身份统整无力,乡村教师留不住问题愈演愈烈。基于此,纾解新生代乡村教师身份认同危机迫在眉睫。

布迪厄的“场域理论”的核心概念包括场域、惯习和资本,用场域这一空间概念替代了传统实践观中实践场所的概念,其中“场域是行动者的实践空间,惯习是行动者的实践逻辑,资本是行动者的实践工具。场域的操作性定义是由这一场域中灵验有效的特定资本形式的分配结构所决定的。”[2]新生代乡村教师的身份认同离不开学校场域、个人惯习和文化资本相互影响。基于布迪厄“场域理论”视角,探寻新生代乡村教师身份认同的纾解之策,以增强新生代教师乡村执教的继发动力。

一、 新生代乡村教师身份认同内涵阐释

卡斯特认为,“认同,当它指涉的是社会行动者之时,是行动者意义的来源,由社会的组织与制度所架构的规范来界定,行动者经由个别化的过程而建构的。”[3]依据雅克·拉康的镜像理论“自我身份不是一种生物性的单纯存在,而是一种镜像主体,是一种与他者的关系,主体身份不仅包含着自我的原发性认同,也包含着主体间的继发性认同。”[4]

容中逵认为,乡村教师身份认同是指“教师在与不同或相同群体的个体进行相互交往所获取的关于自我社会差异与身份识别的认知,以及由此形成的对该身份所具有的地位角色、职责功能的主观感知、认可接受和付诸践行的程度,其核心是经由个体体认与肯定的教师自我身份感。”[5]

乡村教师是训练有素且不可被替代的专业人员,是促进社会发展的工作者。传统意义上的乡村教师承担着化民成俗,并引导社会正向发展的责任。“乡村教师的身份认同不仅影响其对身份正当性的判断和职业忠诚度以及代际继承与发展,而且直接影响农村教师队伍的稳定,进而影响农村教育的可持续发展。”[6]随着乡村振兴战略的提出,乡村教育改革向建设高素质专业化教师队伍发展,新生代教师在教师队伍中的占比越来越高,成为乡村教育高质量发展的中流砥柱。新生代教师对自我身份和所归属群体身份的认知,即对“我是谁”这一问题的基本回答,包含自我形象、乡村教师角色、专业技能和环境四个对象的感知、理解和评价。新生代教师对乡村场域文化表现出的价值偏好,在持续的自我反思中逐渐展现出符合特定乡村教师身份的行为。

新生代乡村教师是被限定身份的特殊群体。新生代乡村教师的自我身份认同是身为教师具有“御用文人”的使命精神。新生代乡村教师投身乡村教育推动乡村教师队伍的专业化发展,提高乡村教师队伍的教学水平和知识研究能力,优化乡村教师队伍的年龄结构。换言之,为建设高质量持续发展的乡村教师队伍,提高新生代乡村教师的身份认同至关重要。

二、布迪厄“场域理论”与身份认同内在归理

依据布迪厄的“场域理论”的核心概念,即场域、惯习和资本,以探寻在乡村教育这一特定场域中,个人惯习、文化资本与新生代乡村教师身份认同之间内在契合点。

(一)场域:乡村教师身份建构的关系场

布迪厄的场域概念是空间和社会的相互关系。“在某一个社会空间中,由特定的行动者相互关系网络所表现的各种社会力量和因素的综合体。场域基本上是一个靠社会关系网络表现出来的社会性力量维持的,同时也是靠这种社会性的力量的不同性质而区别的。”[7]城市的教育轨迹与乡村学校工作的确定性场所,使得城市和乡村成为乡村教师共生性的生存场域。场域的拓展增强了乡村教师的文化权力,新生代教师文化权力感是一种客观存在的社会性力量。新生代教师通过基本的教学技能立足于乡村学校场域的教育教学工作,教师的专业性赋予其区别于其他群体的特殊身份,以宣示新生代教师独特的身份地位。因此,乡村场域是教师身份建构现实意义的关系场,乡村教师在实施教育的过程中受到乡村学校中各种因素制约。

(二)惯习:新生代乡村教师的性情倾向

正如布迪厄所言,“惯习是一种确定了的立场,即一种明确的建构和理解具有特定逻辑(包括暂时性的)的实践活动的方法。”[8] 惯习可视为人的某种行为习惯、行事风格、言语用词习惯和个人气质。场域中存在着新生代乡村教师因个人性情倾向而选择的行为惯习。教师行为惯习是指教师不同的生命经历在长此以往的社会实践过程中积累沉淀的某种性情倾向系统。教师依据个人经验能力选择实践活动的开展方式,选择完成任务的策略方法。惯习在短期之内不会发生改变,如果周围环境发生改变,惯习会帮助教师采取相应策略适应环境,表现出持续性、创造性和可塑造性的倾向。

“在开展实践活动时组成某种特殊环境类型并以某种被社会结构化的环境相联系的规则性的形式凭经验的方式捕捉的结构会产生惯习,惯习是可持续的倾向系统。”[9]惯习是反复灌输和必要适应的产物,是持续的、可被建构的个人倾向系统。新生代乡村教师在城市中学习获得的经验,特别是指真正意义上的教育信息接纳和知识结构化的吸收。乡村教师个人倾向性系统中的惯习因乡村场域的变化产生结构性变体。乡村教师从一次到另外一次学习经验重构的过程中汇总成当前的惯习,并将这些经验的惯习融入属于特定的乡村教育场域。换言之,教师因选择不同的生活方式使得个人“风格”的语言、品味爱好和行动风格逐渐从城市型学者向乡村教师转变。

(三)资本:社会空间实践活动的工具

现有的社会化空间是由诸多不同场域结构化而形成的,不同类型的场域为其所属的社会空间提供竞争和转化资本的实体场所,场域帮助不同社会化资源重新加工整合,以达到重新再加工目的。在社会空间中,文化资本以资质、学历等为符号产生自由淘汰机制,可由考核和再次考核选择合理的资本继续存留。经济资本以物力和财力为符号,文化资本和经济资本构成社会分化的两大基本区分原则,两类资本归并过程中同样也存在竞争。个体为取得某一价值性文化资本需要耗费一定量经济资本。乡村教师在经历各种选拔考试,通过合法化的制度获取学历、学位等为工作提供保障。乡村教师借助文化资本为社会实践的工具来稳固其在教育场域的生存位置或地位。在学校场域中,教师为确保自身在激烈的学校竞争中处于优势地位,而利用各类资本为自身寻求稳定的位置,避免与同类教师争夺特定资源而失败。

新生代乡村教师在乡村场域中是具有独特社会地位的特殊力量,在乡村教育中因个人惯习差异不断活动和更新成为文化传播的能动者,依据自身掌握的文化资本来确定其本身的社会地位同他人社会地位之间的关系。

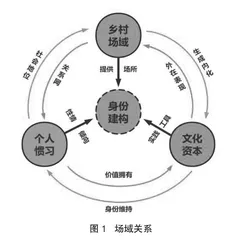

如图1所示,一个场域的运作原则离不开它的内部结构形式。乡村场域、个人惯习、文化资本三者并不是独立存在的,它们相互建构、相互影响。由此得知,乡村场域是新生代乡村教师进行身份建构的合理空间,个人惯习是引领身份建构的性情倾向,文化资本是辅助身份建构实践活动的工具。依据场域理论,新生代教师凭借自身占有各类资本,在乡村场域展开具有个人惯习特征的教育活动。因而,乡村教育中的新生代乡村教师身份认同与“场域”“惯习”“资本”具有内在契合点。

三、新生代乡村教师身份认同局囿的切实归因

新生代乡村教师身份建构的局囿不仅是主观情感上的感受,更多是身处乡村教育场域生活处境的真实写照,客观和主观因素共同作用下影响新生代乡村教师的身份认同。客观因素包括新生代乡村教师城市化的教育、教师群体的执教区隔;主观因素包括资本影响下的“向城性”和他训要求下的职业迷茫。

(一)“城市化”教育轨迹:消解内心动力

新生代乡村教师作为城市的高等教育受惠者,亲身体验了城市的繁华与多元,且明晰城市人先进的观念与思想。乡村教师大都是接受城市教育的归来者,他们通常掌握了新颖的教育理念、教学方法以及现代教育技术。然而,新生代乡村教师所处的乡村学校基础设施短缺,教学方法也相对陈旧。在这种先进理念与落后条件的鲜明对比和矛盾冲突之下,乡村教师难以在现有的教育环境中充分发挥自己的专业能力。新生代教师面对工作环境的改变而无所适从乡村生活。从城市到乡村物质生活变化和精神娱乐方式的转变,从一名学生过渡到教师身份转变的过程需要一两年甚至更长的时间打磨和接受。新生代乡村教师异地入职却面对难以适应的乡村生活,情绪上波动使他们身份认同度降低,“逃离”乡村重新回归城市的心理愿望悄然而至。教师采取多种的方式寻求新的出路以此躲避现实困境,比如考取公务员、选择调往城市学校任教,甚至转行到其他行业。

随着社会城市化脚步的加剧和加速,迫于当前的就业形势,乡村教育对大学生的学历和专业包容度高于城市地区,新生代教师通过各种形式的教师招聘进入教育场域,在乡村学校积攒教学经验,为随时继续备考城市内的教师编制做好准备。一个典型的特征是乡村教师的异地入编,即学习在城市,生活在城市却下乡执教。

(二)“离乡化”思维意识:桎梏乡土融入

新生代教师逃离乡村教育的思维意识桎梏的其乡土融入。乡村教师产生趋利性外流是当前乡村教育事业亟须解决的必要难题,究其根本是教师的身份建构的缺失。乡村的从教环境难以满足当前生活需要地区,或者是工作条件、经济待遇远不及城市地区均出现好教师难留的局面。

影响新生代教师在乡村安心立教的外部环境主要是“向城性”。新生代乡村教师工作“外流”的思想明显,由于工资和住房难以满足新生代教师的发展需要从而引发身份认同问题。他们不愿驻守扎根在收入微薄的乡村地域,向往城市内的高额薪资,环境优美的住宅环境,交通便利快捷的城市生活,甚至部分教师不再从事教育教学活动逐步奔赴趋利性的工作。城市化进程快速推进的经济资本驱动下,新生代乡村教师面临着乡村社会关系相对局限的困境,这导致他们在乡村场域内难以找到合适的婚配对象。大众传媒对新一代人思想的侵入,物质化和好功利化的思想也存在年轻教师心中。青年教师因为学历身份,以及对未来家庭的规划选择城市定居,选择为后代提供更好的生活保障而选择重新择业,乡村教育“人才难留”已成既定事实。

(三)“他训化”职业迷茫:弱化志业品性

“他者规训的异化是指诸如支配阶级、教育思想家和普通社会民众等外在因素的要求和规制下,教师身份认同观念及行为发生改变的情形。”[10]新生代乡村教师作为教育场域中独特的存在群体,他们遇到外在规训时,将自我身份与乡村教师身份进行有效统整时,两者之间难以达到相对平衡的状态,从而造成对乡村教师身份认知失调情形。教师的教育活动受到鉴于专家的控制,为了达到他训要求,乡村教师需要尽可能提高教学效率,揭示教育及其活动的运行规则。教师在生成性的教学活动中听命于教育专家的要求,教学能力提升的课堂中合理使用课堂创新取向同样受到限制。不当的他训化要求导致具有高度创造性教学活动被迫变为日复一日机械式的操作模版,在此情景下专家专断评定乡村教师教育教学水平能力程度加重,专家建构的程序化课堂致使新生代乡村教师志业迷茫。