结构化视域下新旧三版高中化学教材内容比较研究

作者: 胡润泽 邓峰 林颖

摘要: 基于教学内容结构化组织视角,采用流程图分析法对新人教版、新鲁科版、旧人教版三版高中化学教材中热化学主题内容进行比较。研究发现:新教材在内容结构化水平上有显著提升。结合教材文本实例进一步对热化学主题下知识关联、认识思路、核心观念结构化加以分析,并整合各版本教材优势特点提出教学实施建议。

关键词: 教材对比; 教学内容结构化; 化学反应热效应; 流程图法

文章编号: 10056629(2024)01001206

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

教材是课程的物化形态和文本素材,是培养学生学科核心素养的重要载体[1]。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(简称“2017版课标”)提出教学与教材编写均应关注教学内容组织结构化以促进学生从学科知识向学科核心素养转化。内容结构化主要有三种形式,即基于知识关联的结构化、基于认识思路的结构化、基于核心观念的结构化[2]。分析教材内容结构化组织设计可为教师开展促进学生学科核心素养发展的教学提供指导。

当前化学教学内容结构化研究具有以下特点:第一,关注某主题下单一课题或多主题交叉而较少关注大单元(如物质的分类[3]、人工固碳项目式学习[4]等)。第二,重教学实践而轻文本分析,多由教学实践经验总结内容结构化,研究方法也以定性分析为主。第三,侧重知识关联结构化,如使用文本分析法对新旧教材热化学主题下概念组织结构加以对比[5],但更具统整性的认识思路结构化、核心观念结构化情况则未能加以阐释。

化学反应的热效应(热化学)是高中化学选择性必修模块化学反应原理的核心内容之一,为学生认识化学反应引入能量视角。本研究在该主题下选择旧人教版选修4,新人教版、新鲁科版选择性必修1三版教材作为研究对象,使用Flow map(流程图)作为教材知识结构化分析工具,按内容结构化内涵建立分析框架以分析三版教材编写特点。

2 研究对象和方法

2.1 研究对象

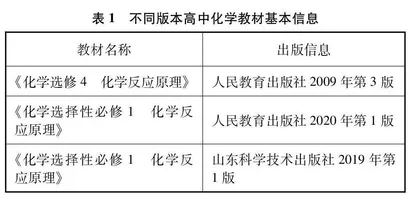

如表1所示。对新旧人教版内容结构化纵向对比以认识课标修订后教材内容选择和编排上的承继与创新,新人教版、新鲁科版横向对比以认识不同版本教材特点,整合多版教材内容组织以结构化构建高中热化学教学内容。

2.2 研究方法

使用Flow map(流程图)作为获取教材知识架构的工具,梳理各版教材化学反应的热效应主题知识点编排逻辑,选择闫春更等研究者建立的教材难度评价模型中的整合广度[6]对三版教材内容组织有效性、知识关联结构化水平进行定量表征,具体操作步骤为[7]:将各知识点按教材编排先后顺序自上而下排列,用线性箭头连接,当下方知识点对上方知识点有概念重现或信息回访关系时使用回归箭头连接,具体可见图1。最终得到各版教材化学反应的热效应主题知识架构流程图,再依据公式“整合广度=概念回访总数/(概念回访总数+知识点总数)”计算整合广度。以知识架构流程图为基础,分析知识点及其呈现顺序所体现的认识思路,抽提可统整该主题的学科观念,以确定该主题下认识思路结构化与核心观念结构化情况。

为保障研究一致性及分析结果信效度,由一名教育专家及课题组另一成员彼此独立进行教材分析,达到95%一致性;不一致处再进一步讨论直至达成共识。最终得到各版教材知识架构流程图、认识思路图、核心观念结构图。

3 热化学模块教学内容结构化的内涵

图1以新人教版教材化学反应的热效应主题为例,呈现知识架构流程。

依据知识架构流程图对三版教材该主题下整合广度进行计算,结果见表2。

由整合广度可知新教材知识关联结构化水平较旧教材有所提升,这与已有研究结果一致[8]。以下将分别从知识关联结构化、认识思路结构化、核心观念结构化三个维度结合教材文本实例加以阐述。

3.1 基于知识关联的热化学结构化分析

相较于化学反应原理模块中其他主题,热化学所涉知识体系并不庞大,但由于学生缺乏对各知识点间联系的条理性认识,故而感到内容繁多且理解困难。整合三版教材知识流程架构图,将各知识点及其关联以概念图形式绘出(如图2)。概念图中箭头多次指向的概念如焓变、反应热、内能等亦为知识架构流程图中多次信息回访的节点,相关概念可界定为热化学主题下核心概念,教师在教学中应当对核心概念内涵深入剖析并多次巩固。

三版教材核心概念选择上有共性,但呈现形式存在差异,按照概念呈现栏目、概念阐述深度等对教材中出现的概念梳理可得表3。

由统计结果可见,新教材在概念选择上具有共性,体现为核心概念相似度高,且对核心概念中原本语焉不详的如反应热、焓变、内能等都进行补充阐述,突出了核心概念在知识关联结构化中的作用。旧教材核心概念选择相同,但在内涵阐释详尽程度上显著弱于新教材,学生不知概念内涵便难以建立概念间的联系。如热化学方程式书写要点中需标注压强、温度、聚集状态实际源于以上三种因素能影响物质内能,内能变化又是化学变化伴随能量变化的原因,在旧教材中未提及内能及其影响因素,割裂概念联系,无形中增大学习困难。与之不同的两版新教材均从微观角度阐释内能概念,这种深入学科本原的大概念是新教材知识关联结构化水平提升的关键。

在概念补充完善上,新人教版与新鲁科版各有特点。新人教版教材中对核心概念与次级概念区分明确,突出反应热与焓变,其他概念引入时阐述详略得当避免加重学生认知负担。新鲁科版概念建构过程中铺垫更多,对等压反应、体系与环境之间能量交换形式、体积功等概念均详细解释,并与大学化学接轨使用较大篇幅推导了焓(H)这一物理量,阐明了反应热与焓变间的定量关系,为学生形成学习热化学的思路方法提供指导。

3.2 基于认识思路关联的热化学结构化分析

认识思路结构化是指将认识环节按照一定逻辑线索有机组织起来,形成稳定的认识模型,发展学生的模型认知素养[10]。两版新教材开篇用相同的问题导入:在实际应用中,人们如何定量地描述化学反应过程中释放或吸收的能量呢[11]?紧承必修模块中对化学反应从吸放热角度定性分类,进一步引发学生从定量层面思考,并由此统整该主题所有内容,显化本章节学科价值之一即定量认识化学反应中的能量变化。将三版知识架构流程图中各知识节点和存在关联的知识节点(如量热计设计原理和中和反应反应热测定均属于实验测定相关知识节点)的认识视角加以分析,如中和反应反应热测定属于实验认识视角、燃烧热等属于反应热分类视角、基于化学键断裂和形成分析能量变化属于微观认识视角等,可总结出图3所示热化学认识思路。

图3是多版教材整合后梳理的结果,各版教材未必完全符合以上认识思路,如新鲁科版教材中未给出燃烧热概念,故不存在对反应热分类这一认识视角。由图可知热化学认识思路可分为三个层级:第一层体现“定性定量”这一必修模块到选择性必修模块的认识视角进阶。第二层则是在“定量”这个核心视角下从描述测定剖析本质表征(包含物理量的定量表示和热化学方程式表示)计算应用逐步深入,厘清反应热、内能、焓变等核心概念间的联系。第三层在剖析能量变化本质节点下,此处亦是热化学主题中教学重点、难点,本质剖析按宏观内能变化到微观化学键断裂与形成加以认识,此处与前面感知反应热和后续热化学方程式相关联又渗透着宏观感知微观探析符号表征的认识思路,呼应了反应热计算的两种方式(物质总能量与键能)。

由反应热到燃烧热,由中和热实验测定到应用盖斯定律计算等均体现了由一般到特殊,从实验、理论到实际应用的思路。中和反应反应热测定实验编排位置前移值得关注,两版新教材均在开篇阐明反应热定义后立即给出量热计设计原理并以实验探究形式开展中和反应反应热测定,与旧教材中将该实验放在反应热一节最后相比,新教材编排顺序更符合学生认知和科学概念建构过程,突出了化学实验学科价值,也为盖斯定律提出做铺垫“当部分反应热无法通过实验测定时又当如何?”。

认识思路结构化水平的提升从各版教材本主题各级标题变动也可见一斑。旧人教版本章第一节第一个子标题为“焓变 反应热”,新人教版教材中更新为“反应热 焓变”并同时增补了两个二级标题“反应热及其测定”“反应热与焓变”。反应热与焓变前后顺序对调顺应两个概念认知顺序,学生已经认识到化学反应将伴随能量变化,而能量变化形式为热量时表现为化学反应的热效应(反应热),焓变作为一个物理量可以定量表征化学反应热效应的具体大小,从认识逻辑上来说的确应反应热在前,焓变在后。旧版教材中由于未对反应热概念做详细界定,仅用恒压条件下,反应的热效应等于焓变[12]带过,致使学生对焓变与反应热之间的关系始终似是而非。

3.3 基于核心观念的热化学结构化分析

化学核心观念结构化是对物质及其变化的本质和其认识过程的进一步抽象,以促使学生建构和形成化学学科的核心观念[13]。核心观念亦称为学科大概念,以此聚焦化学教学不仅能够增强知识的结构性与内在联系,并且有助于化学基本观念的形成,解决教学中存在的掌握知识与学生发展的矛盾[14]。

2017版课标内容要求中化学反应的热效应主题以“体系与能量”统整教学内容,明确研究体系的基础上引入能量视角完善认识化学变化的思路,在两版新教材教学素材、内容选择及编排中均有体现。以新人教版教材为例,梳理教材中出现的事实性知识、基本概念,分析大概念是如何逐级建构又是如何统摄整章内容的,据此绘制出大概念结构图(如图4所示)。

体系是热力学基本概念之一,新旧三版教材均在章节开篇引入体系与环境这组概念,新人教版教材中还以盐酸与氢氧化钠溶液反应实例图配合文字介绍体系与环境的区别与联系。初中和高中必修模块学习内容聚焦物质变化,理论探讨深度有限,而选择性必修模块中追求对化学反应进行多角度、多层次的实验与理论探讨[15]。若研究对象选择不同时,描述体系的变量、所适用的公式亦有所不同,如新鲁科版教材引入“焓”时,就不同反应类型下反应体系压强变化、体积变化加以讨论,提出当体系限定条件不同时反应热与体系内能变化间并不完全一致,故而定义焓这一物理量表示等压反应的反应热,可见明确研究对象是科学研究前提。又如在人教版必修教材中以反应前后热量释放或吸收界定吸热反应和放热反应,但对吸收或释放热量定量描述时,教材以“体系向环境释放或从环境吸收”进行限定,在量热计原理介绍中也有将量热计近似于孤立系统的处理。新鲁科版教材虽未在反应热定义中适用体系与环境这组概念,但在对化学反应伴随能量变化的本质原因剖析中补充了体系与环境间的能量交换形式,体系变化与环境变化以能量守恒定律为基础存在辩证统一关系:化学变化中能量在体系与环境中交换,总量保持恒定,交换形式又可分为热和功两种[16],有效深化学生对能量守恒定律的认识,这亦是进行反应热测量与计算的理论基础。

从两版新教材内容选择和概念阐释可见从化学反应的热效应一章开始认识化学反应不再仅关注物质性质,而要立足于系统内各物质相互联系、体系与环境相互联系的视角分析反应历程的具体变化。本章所出现的核心概念如反应热、焓变、内能等都是描述体系热力学状态的宏观可测性质,也均要受到体系自身特性如温度、压强的限制,以体系作为统整本章的大概念之一有助于学生转换认识视角,培养系统化的反应分析思路。

体系从确定科学研究方法的角度统整本章,能量变化则从学科知识层面统摄本章所有内容。化学反应伴随能量转化在初中与高中必修阶段已建立起基本认识,选择性必修模块中则对“定量认识反应热”作为核心问题指导教材编写,如内能、焓等概念引入目的指向定量表征热效应,热化学方程式、反应热实验测定、盖斯定律等分属符号表征、实验探究、理论计算的教学内容,亦最终指向一个确切定量结果。在物质变化视角下化学变化遵循质量守恒,亦是化学方程式书写的基础,与之相对应能量变化视角下化学变化遵循能量守恒定律,定量变化视角要求深化认识能量守恒,理解各新物理量的意义。