全球化背景下2019版高中化学必修教材国际理解教育内容研究

作者: 俞佩彤 占小红

摘要: 全球化时代培养具有国际理解素养的高层次人才势在必行。课程育人是实施国际理解教育的主渠道,化学作为中学阶段重要的科学课程肩负着培育学生国际理解素养的使命。化学教材通过合理规划国际理解教育内容能够帮助学生基于化学视角构建对于国际文化、国际议题与国际联结的认识。设计了高中化学教材国际理解教育内容分析框架,据此对2019年人教版和鲁科版高中化学必修教材展开分析和比较

,并从“知识选择”、“组织运用”与“活动设计”等方面为提升化学教材与教学中国际理解教育水平提出参考建议。

关键词: 国际理解; 全球化; 高中化学; 化学教材; 内容分析

文章编号: 10056629(2022)06002306

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 研究背景

自20世纪70年代起,国家联结在科技革命与信息革命的推动下日益密切,以“人类命运共同体”为核心理念的全球化浪潮促进了人、财、物与文化的跨国流通,增进了不同个体与群体之间的沟通与来往,也实现了世界经济、政治与文化的发展与鼎新。为使教育这一社会子系统的人才培养目标能够因应全球化时代的需求,联合国教科文组织早在1946年便将国际理解教育推上改革前台,以期通过各国各地区之间展开积极有效的交流来促进文化风俗的传播与传承、提升异质群体间的了解与理解、培养开放包容的心态与胸怀,最终致力于世界和平与人类命运共同体的构建[1]。美国、日本等国家于近年相继出台了政策文件以对本国国际理解教育体系的建设做出指导与规约[2,3]。具有全球教育影响力的PISA测试也于2018年首次加入“全球素养”评价,并将知识、技能、态度和价值观视为构建全球素养的基石[4]。我国自21世纪初加入WTO以来便积极承袭国际理解教育理念,以求培育出兼具“家国情怀”与“国际视野”的高层次人才。2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的颁布标志着国际理解教育正式步入国家规划发展阶段[5]。2016年公布的《中国学生发展核心素养》将“国际理解”列为学生应当具备的必备品格和关键能力之一[6]。2019年印发的《新时代爱国主义教育实施纲要》以“坚持立足中国又面向世界”作为总体要求,提倡爱国主义精神弘扬与人类命运共同体构建两手抓,以“涵养积极进取开放包容理性平和的国民心态”[7]。在当前时代背景下,将国际理解教育融入课程体系的目标一方面在于拓展学生的全球视野并促进其国际意识与交往能力的增长,从而使其成长为适应我国现代化强国建设需要的、具备全球责任感与竞争力的国际化人才;另一方面则在于借助先进的人才培养理念为我国教育体系的改革提供新的动力与指引,以提升我国教育的国际竞争力与影响力。

课程育人是实施国际理解教育的主渠道,将国际理解教育内容融入各学科教材将成为培育学生“全球公民”素养的重要举措。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》[8](以下简称“课标”)要求教材编写“应培养学生的国际视野,关注人类命运共同体的建设,具有共同创造人类美好未来的情怀”。因此,化学教材应积极迎接国际理解教育的时代挑战,引导学生运用化学智慧理解世情国情,以贯彻落实“课标”对于新教材编写的具体指导。目前对英语[9]、语文[10]与历史[11]等社会科学教材中国际理解教育内容的研究较为深入,但针对化学教材的研究尚显薄弱。为此,本研究建构了适应化学学科逻辑体系与价值理念的教材国际理解教育内容分析框架,对人民教育出版社2019年版(以下简称“人教版”)和山东科学技术出版社2019年版(以下简称“鲁科版”)高中化学第一册教材展开内容分析与比较,以把握全球化背景下国际理解教育在化学教材中的融入情况,并基于当前情况为提升化学课程教材与教学中国际理解教育水平提供参考。

2 高中化学教材国际理解教育内容分析框架设计

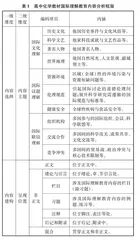

本研究考虑教材文本分析的相关经验与高中化学教材国际理解教育内容的特征,确定了内容选择、内容建构与活动方式三个一级分析维度。

2.1 内容选择

内容选择主要用于考察教材相关内容所涉及的主题,即某个国际理解教育内容的具体含义。联合国教科文组织将“理解国际重大问题”“尊重联合国和国际关系”“消除国际冲突的根源”以及“发展对他国的友好印象”四条基本内容确立为国际理解的核心;PISA全球素养测试以“文化和跨文化关系”“社会经济发展与相互依赖”“环境可持续性”与“制度、冲突和人权”作为全球理解的四类基本领域[12];我国学者翁文艳建议中小学国际理解课程应以“学习与人交往的基本技能”“世界基本问题”“国际组织与维护和平”等作为关键主题,使学生具备成为一名“全球公民”的基础素养[13]。本研究结合化学特点对上述要素的本质进行区分与归纳,确定以“国际文化理解”“国际议题理解”与“国际联结理解”作为内容主题的编码项目。

2.2 内容建构

课程教材如何从呈现位置与教学功能两个维度对知识加以组织与编排是教材内容建构分析的主要关注点。

2.2.1 呈现位置

教材内容位置可以分为“正文”和“非正文”。非正文依据其功能的不同又可以划分为“绪论与引言”“栏目”“习题”“注释”与“后记和附录”五类。此外,另增“混合”用于分析贯穿正文与非正文中的内容。

2.2.2 教学功能

教材中国际理解教育内容的教学功能是指其与化学理论知识间的作用关系。本研究将其教学功能分为“导入知识”“解释知识”与“拓展知识”三类。

2.3 活动方式

根据教育内容的特点设计恰当的学习活动方式是发展学生核心素养的良策,而开放度和类型则是学习活动的两个主要特征。

2.3.1 活动开放度

根据学生思考或行动过程中主动性与自由度的高低,将开放度分为“封闭式”“半开放式”与“开放式”。

2.3.2 活动类型

依据主导学生学习行为的核心逻辑,将教材中相关学习活动分为“思辨类”和“实践类”。

综合以上对三个一级维度及其所辖下级指标的构建,形成了适用于化学教材的国际理解教育内容分析框架(见表1)。

3 人教版和鲁科版高中化学必修教材中国际理解教育内容的分析与比较

对教材国际理解教育内容进行分析编码时选取“处”与“则”作为基本单位,一“处”基本分析单元内部包含若干“则”国际理解教育内容。分析“内容选择”时以“则”为最小单位描述统计各单元内部构成情况;分析“内容建构”与“活动方式”时以“处”为最小单位描述统计各单元整体组织建构与学习活动设计情况。在理解分析框架与编码规则后由两位编码者以独立分析的形式对两版化学教材展开分析和汇总,产生分歧的内容由二人讨论商定最终结果。归类一致性系数为0.933,证明本研究信度水平较好。

列举下述案例对采用的教材分析方法进行说明: 鲁科版第1章第3节的“资料在线”栏目提及了第14届国际计量大会对国际单位制所做的规定,故将该栏目视为1处基本分析单元,其中包含“国际计量大会”与“国际单位制”2则具有国际理解教育意义的内容。在内容选择维度下:“国际计量大会”属于“组织机构”,“国际单位制”属于“伦理规范”;在内容建构维度下,该单元在“栏目”中出现且用于“拓展知识”;在活动方式维度下,该单元属“封闭式”的“思辨类”学习活动。故该处基本分析单元的编码结果为:“组织机构”与“伦理规范”各记1则,“栏目”“拓展知识”“封闭式”与“思辨类”各记1处。

人教版共有19处(74则)、鲁科版共有13处(60则)国际理解教育内容。相关内容能够较好覆盖10类内容主题,且多以具有拓展知识功能的栏目阅读材料呈现,学习活动则以封闭式的思辨类活动为主(见表2)。

总体而言,两版高中化学教材中的国际理解教育在内容选择、内容建构与活动方式上呈现以下特点。

3.1 侧重科学建树与交流合作,彰显多国古、近、现代化学智慧

首先,国际文化理解成为国际理解教育的核心部分,其中占比最大的科学文艺主要谈及外国科学家的理论成果。这些内容大多作为化学教材中的基础性概念出现,也有少量栏目向学生细致阐述了一个概念由提出到完善再到系统化的发展过程,以帮助学生把握知识的来龙去脉并意识到科学概念的暂时性与成果共享的重要性。在著名人物方面,拉瓦锡与阿伏伽德罗等科学家在两版教材中均有出现,其理论成果在化学史中的地位不言而喻。关于历史文化,人教版提及第一次世界大战,而鲁科版介绍了西方古代独特的职业——炼金士,均用于引导学生基于化学视角构建对世界历史与文化的独到理解。世界地理未出现,这与化学的学科特性与学科之间的互补性有所关联,学生可在地理课程学习中获得相关知识。

其次,鲁科版更为关注国际议题且覆盖了三个子维度,而人教版仅涉及伦理规范。关于资源环境,教材中以酸雨、雾霾和氮循环紊乱为例介绍了人类活动带来的全球环境问题,以期培育学生的世界公民意识和环保责任态度。关于伦理规范,人教版介绍了3个全球科研工作都须遵守的国际标准与制度(联合国《化学品分类及标记全球协调制度》、标准相对原子质量2009、国际单位制),并要求学生就“科学家是否应进行类似氯气这类有可能被错误利用的物质的研究?”这种备受争议的国际话题展开讨论,以达到对学生科学态度与辩证性思维的建构。鲁科版用1则综述型内容使学生了解到绿色化学的内涵、意义与国际发展现状。此外,鲁科版还设置了疟疾、海洋油污染和巴西里约热内卢奥运会游泳池水变绿3则对人类健康产生危害的案例来促进学生对健康安全议题的了解与理解。

最后,国际联结理解在两册教材中的占比差别不大,且均未涉及竞争冲突。关于组织机构,人教版中出现了国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)和联合国(UN),鲁科版则提及了世界卫生组织(WHO)、国际计量大会(CGPM)与国际科学技术数据委员会(CODATA)。此外,人教版中体现交流合作的内容中有1则提及全球著名学术期刊——《科学》杂志,鲁科版相关的4则素材主要涉及生产技术的改进、青蒿素的全球共享。以上内容均站在合作与和平的立场,期望学生具备沟通互助的态度并认可国际组织在维护全球秩序与捍卫人类利益中所发挥的重要作用,进而促进其国际交流意愿、国际互助精神等素养的发展。

3.2 呈现位置以栏目为主,教学功能多为知识拓展

两版教材中的国际理解教育内容在正文与非正文中均有分布,多在栏目中呈现,且人教版中的分布更为均衡。值得注意的是,人教版由于前后若干处内容涉及相同主题而被本研究整合成为一处基本分析单元的频次较高,如在讲解氧化还原反应概念的发展历程时,教材既编写了该主题的阅读栏目,又在习题中再次要求学生阅读前面栏目并利用图或表来表达自己的理解。此类情况一方面说明人教版更为关注前后内容的连贯性与联动性,能够有意识地将习题与栏目阅读材料建立联系以构造一个相对完善且目标明确的教育单元;另一方面也表明其倾向于重复选择相同素材,主题相对局限。

在教学功能上,两版教材中的相关内容多用于拓展学生的全球视野,符合国际理解素养培育的目标。具体而言,人教版通过介绍氯气的发现与命名过程引入氯气性质的学习、利用门捷列夫制作第一张元素周期表的化学史导入元素周期表的学习;而讲解丁达尔效应与分子间作用力的发现与命名,以及阐释相对原子质量录自IUPAC的编写方式则体现了国际理解教育内容与化学知识的解释关系。此外,依据章节主题选取切题的素材用于开拓学生的国际视野则是两版教材最常使用的内容建构方式。

3.3 统筹安排不同开放度活动,思辨为主实践为辅

两版教材均能够在封闭式思辨性的认知活动之上补充一定的开放式实践性活动作为辅助,以引导学生基于已知的事实展开积极开放的讨论,并将其想法与态度迁移至具体的实践成果,以实现全球素养的“内化于心,外化于行”。例如,人教版中有栏目以纯碱的生产历史为线索,引导学生了解著名的纯碱生产工艺并撰写研究报告,从中认识技术进步对于化学工业发展以及生态文明建设的重要性。又如,鲁科版中有微项目活动以社会性科学议题——“汽车限行”为背景,要求学生通过议题分析、资料收集、交流讨论以及撰写论证报告等实践环节来切身体会重大议题的复杂性与多面性,以期促进学生社会责任感与决策力等全球素养的发展。