变异理论视域下“原电池原理”教学研究

作者: 许玉明

摘要: 变异理论认为事物的差异性和共同性都有利于认识事物的关键属性,是对传统迁移理论的修正和发展。作为电化学核心知识的“原电池原理”,教师可应用基于变异理论的教学设计模型展开教学,运用分离、类合、对比和融合等变异图式,提高学生的学习效率,同时在应用情境素材以及提高教师专业素养等方面提出具体的教学建议。

关键词: 变异理论; 关键属性; 原电池原理; 教学策略; 化学教学

文章编号: 10056629(2022)06004706

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

20世纪90年代瑞典教育家马飞龙提出的变异理论,是基于传统的迁移理论提出的教学理论,其提出学习的步骤是学习者须先审辨出学习内容的关键特征,然后采用不同的变异策略进行学习[1]。变异理论为我们研究化学教学提供了一条新路径,值得教师关注和重视。

1 “变异理论”概述

迁移理论是指人们在学习中获得的知识、技能及情感等对新的学习产生作用形成的经验和总结,属于教育心理学研究的范畴。国外有许多关于迁移理论的研究,如早在200多年前欧洲的“形式训练说”中出现的学习迁移现象,还有如20世纪初美国的桑代克和伍德沃思提出的“相同要素说”以及贾德提出的“共同原则说”等理论,都对学习迁移现象进行了解释。这些学者在解释迁移现象上的观点尽管略有差异,但普遍认为只要学习者对自己的学习经验进行概括得出共同性的特征,就能将一个情境的知识迁移到另一个情境,完成学习任务[2]。

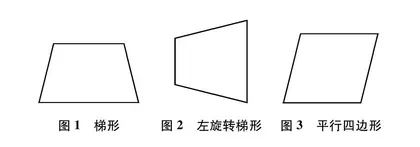

变异理论认为,传统迁移理论的共同性原理有利于迁移现象的发生,同时认为差异性原理也有利于迁移现象的发生,差异性和共同性都有利于认识事物的特征。如我们说一个人身体很胖,只见过一个瘦的人是不能得出结论的,一定是见过许多胖瘦不同的人群并做比较才能得出结果,而运用传统迁移理论从一个情境到另一个情境的迁移是解释不通的。再如教师要让学生认识梯形,若只提供常见的上下底边平行的四边形(图1),学生还有可能辨别不清;若要帮助学生真正理解梯形的概念,根据变异理论,应呈现一个旋转的梯形(图2),或补充一些平行四边形(图3)或其他四边形,至少需要两个这样的实例,学生才有可能理解。而不是传统迁移理论提出的一个情境即可完成知识的迁移,这是变异理论对传统迁移理论的修正和补充之处[3]。

“审辨”和“变异”是变异理论中两个特别强调的重要词语(概念)。学习者对学习活动的认识先有“审辨”,即指要想认识一个学习对象,须先寻找出该学习对象不同于其他对象的关键特征,然后“变异”,即指要识别该学习对象的关键特征,该特征在某些维度上要发生变化。教学中应尽可能创设“变异”环境,让学生进行“审辨”,最终完成学习任务。变异理论关于“变异”提出了分离、对比、类合和融合等四种范式[4](见图4)。

从上述变异图式可知,学生学习的步骤为,首先审辨物质关键特征,明确变异的内容和不变的内容;其次要根据学习内容和情境特征选择四种范式策略进行变异;最后识别物质关键特征,达到学习的目的。

2 构建基于变异理论的教学设计模型

变异理论认为,差异性和共同性都有利于认识事物的特征,教师要选择不同的思维策略,引导学生质疑和思考,促使学生不断地探索和创新,发现学习内容的关键特征,才能完成教学任务。基于变异理论,可以归纳出包括四个环节的教学设计模型(见图5)。

第一环节包括分析学习内容所属类型(如知识、技能、问题解决或态度等)以及学生的难点分析;第二环节澄清需要学生审辨的关键属性,并将它们明确纳入教学目标中;第三环节围绕关键属性,规划教学环节和序列,设计主要变异模式;第四环节是根据授课情况进行成效分析。现以苏教版高中必修《化学2》“原电池原理”为例,运用以上教学设计模型,进行教学设计。

3 基于变异理论的“原电池原理”教学设计

3.1 学情与学习难点分析

原电池知识是电化学核心知识之一,是对氧化还原反应、离子反应、电解质等核心概念的深化拓展,其中所含知识点有: 原电池正负电极判断、溶液中阴阳离子浓度变化以及移动方向辨别、电子在外电路中的流向、电极反应式书写等几个方面内容。根据教参、文献及以往经验发现,学生常常出现“原电池的电极只能由两种不同的金属构成”“相对活泼性强的金属一定做负极”“电解质溶液和导线都传导电子和离子”“电极材料一定有参加反应”以及“构成原电池一定需要有电解质溶液”等迷思概念[5]。

3.2 分析“原电池原理”的关键属性,明确教学目标

根据2020年(修订)版化学课程标准要求,将原电池的原理的教学目标预设为: 理解原电池原理,能书写原电池的电极反应式,会判断装置是否能够形成原电池,通过分析原电池原理,关注与化学有关的社会热点问题。教学内容、关键属性及策略具体见表1。

3.3 教学过程与教学策略设计

3.3.1 基于“分离”策略,引入新课

变异理论认为,“分离”指学习者将注意力集中于一个事物、概念或现象的某个变异维度上。只有让学习者特别注意到这个变异维度时,才能够将其从整体中进行区分。如要识别绿色,仅仅提供绿色的衣服是不够的,还需要提供黄色或其他颜色的衣服。这种思维与控制变量思维的特征一致,是一种“从不变中发现变化的思想”,是化学教学中较为常见的一种思维方式。例如课前通过“智学网”平台推送学习资料《两则小故事》(见图6),进行课前预习。

两则小故事

(1) 伽伐尼的实验: 1780年伽伐尼用手术刀解剖青蛙时,蛙腿上的神经由于被刀尖碰到了而抽动起来。他思考用不同的金属多次重复,总是得到相同的结果,但用玻璃、橡胶、松香等代替金属时,却没有这个现象。于是他将动物躯体内部产生的这种现象称为“生物电”,并写成论文发表。

(2) 伏打的实验: 20年后伏打根据伽伐尼的论文分析,产生了不同的想法。为什么使用玻璃、木条、塑料等物质都没有蛙腿抽搐的现象?抽搐的现象是否与使用的金属有关呢?伏打认为问题主要在两种不同的金属上,死去的青蛙不可能反复产生“生物电”,这与金属是否接触蛙腿无关,或许湿毛巾、橙子也可以,可能两种不同金属互相接触就会产生电流,最后他也将研究成果写成论文《论不同导电物质接触产生的电》发表,1800年用Zn片、Ag片以及浸透盐水的绒布制成了世界上第一个“伏打电池”。

[学生活动]

问题1: 认真思考伏打所做的实验的现象,预测产生电流需要具备什么条件?

问题2: 哪些能量可以转化为电能?

问题3: 原电池是如何构成的?

[分析]三个问题的设计由浅入深,主要根据学生已有的经验和基础,能否运用已学的能量相互转化的知识,同时也考查学生提取信息的能力。通过“智学网”平台数据了解学生答题情况。

讲授新课时,先播放2380片橙子给某手机充电的广告视频(见图7)。让学生思考橙子为什么可以给手机充电?然后学生交流讨论电能是从哪里来的?

[分析]基于变异理论设计环节变异图式,如表2所示。

在多种材料(目标属性)分别浸在相同的电解质溶液(背景属性)中,要审辨的关键属性是能导电的材料做电极能产生电流,这是本节课的学习内容之一。因此在这一环节中,课前以伽伐尼和伏打的实验故事引入,两位科学家以相同的实验方法,在推断不同条件下是否产生电流时,却得出了截然不同的结果,培养学生探索的兴趣,让学生在学习原电池原理之前,已有初步的“化学能转化为电能”的概念;同时通过橙子给某手机充电的广告视频引入新课,提出问题,逐步引导学生在不变的电解质溶液中进行电极材料的“分离”,认识到化学能转化为电能现象的特征。

3.3.2 基于“类合”策略,探究原电池原理

变异理论认为,“类合”是指如果要识别一个事物的关键属性,就需要在其他属性变化时保持这一属性不变。如仍然以认识绿色为例,要认识绿色时,可以展示绿色衣服、绿叶及绿灯等物体,通过改变这些背景属性来突出绿色这个目标属性,进而获得对绿色属性的认知。简单来说,类合是在“分离”基础上的一种逆向思维方式,让学生在变化中找到不变的思维,在变中求同。

例如探究原电池原理教学中,先请学生写出Zn粒与硫酸反应的化学方程式,标出电子转移的数目和方向。

Zn+H2e-2SO4ZnSO4+H2↑

Zn粒与硫酸在反应时如何将电子转移给了H2SO4中的H+?怎么让这些电子的转移变成可以利用的电流呢?能否通过设计实验实现这一想法?

[学生活动]在烧杯中放一个Zn粒,再倒入少量稀H2SO4,将呈U形的铜丝一端与锌粒紧紧相连,另一端浸入稀H2SO4中(见图8),观察实验现象。

[教师]Cu丝表面有气体产生吗?是什么气体?

[学生]Cu丝表面有H2,氢气是溶液中的H+得到Zn粒失去的电子产生的。

[教师]是否是Cu丝和硫酸反应产生的?判断的依据是什么?

[学生]不可能,因为溶液为无色,没有变蓝,说明Cu丝没有和硫酸反应。

[教师]怎么证明Cu丝有电流通过?

[学生活动]小组讨论,交流。

[学生]讨论形成共识: (1)原电池定义;(2)电子流向;(3)电解质溶液离子移动方向。

[分析]基于变异理论设计环节中的变异图式,如表3所示。

Zn粒与硫酸发生反应是原电池的基础。本环节的关键属性是锌片怎样将电子转移给硫酸溶液中的氢离子,这是原电池原理的关键。对此教师可用类合策略,根据单线桥法表示电子转移的方向和数目;目标属性是引入呈U形的铜丝,铜丝一端接触锌粒后铜丝上产生气泡,和单线桥的类比,使学生站在不同角度去“类合”出相同的特征,理解原电池原理。

3.3.3 基于“对比”策略,探究原电池构成要素

“对比”指的是一个事物、概念或现象在某个维度上特征的变化。教学中,教师要积极呈现“关键特征”以及与之相反的情境,促进学生更加直观和清晰地对事物的关键属性进行审辨,完成对目标属性的认知和理解。例如在探究原电池构成要素的教学中,教师可通过对比“改变装置中不同种的物质”“改变电极材料的不同组合”进行六种情境变异(见表4)。具体教学活动过程如下。

(1) 若电极材料不变,只改变装置中不同种的物质,A、 B、 C三个装置中各有什么现象?

(2) 若装置中稀硫酸溶液不变,只改变电极材料的不同组合,D、 E、 F三个装置中又有何现象?化学能转化为电能需要具备什么条件?

[学生活动]小组讨论,交流。

[师生共同小结]原电池构成要素是: 有一个电极材料可以发生氧化还原反应;外加导线、可导电的电极和电解质溶液,并形成回路。

[分析]基于变异理论设计环节中的变异图式,如表5所示。

在这一环节中,通过变化装置中的电解液和电极材料,引导学生进行讨论、观察、比较、思考、交流,围绕装置的构成要素如何判断正负极以及如何书写反应式等内容,学生分组讨论并得出结论。通过这些情境的变异,促进学生深度学习的发生,培养他们分析、评价、创造等高级思维。

3.3.4 基于“融合”策略,构建原电池认识模型

变异理论认为“融合”是让学生注意事物、概念或现象在多个维度同时进行变化,并识别出这几个维度的关系以及和学习内容整体的关系。教学中为了让学生深入认识原电池,防止迷思概念的发生,通过设计下列实验活动,构建原电池的认识模型。

[问题1]选择下列试剂和器材: 碳棒、铁钉、锌片、铜片、柠檬、食盐水,稀硫酸、硫酸铜溶液、KMnO4溶液、滤纸、玻璃片、烧杯、灵敏电流计,按照下列要求设计原电池,并画出原理装置图: (1)锌铜原电池;(2)水果电池。