中小学心理教师危机干预胜任力现状调查及策略建议

作者: 全丽娜 李静 万梦玲

摘要:提升中小学心理教师危机干预工作的胜任力是降低未成年人极端事件发生率、构建平安校园的重要举措。针对此,考察了311位中小学心理教师的危机干预胜任力水平(包括专业知识与技能、工作态度、自我发展和个人品质四个维度),以及危机干预工作中所面临的阻碍。结果表明,中小学心理教师在危机干预工作中面临着来自学校、学生家长及自身等多方面的阻碍,其危机干预胜任力的整体水平有待提高。由此,从危机干预胜任力的提升及家校社协同合作层面提出优化中小学校危机干预工作的建议与对策。

关键词:中小学心理教师;危机干预;胜任力;现实阻碍

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2025)03-0010-07

一、引言

当前,随着社会的发展变化,中小学生的成长环境也越来越复杂。当他们面对学业压力、家庭矛盾等困境时,可能会因应对能力和可使用资源的不足而出现心理失调,从而导致心理危机。近几年,中小学生心理危机事件频发,自残、自杀和校园暴力等问题频繁见诸报端,引起国家和整个社会层面的关注。

2021年5月25日,教育部审议通过的《未成年人学校保护规定》中第三十二条明确规定学校应建立学生心理健康问题的早期发现和及时干预机制[1]。同年,教育部办公厅发布的《关于加强学生心理健康管理工作的通知》要求学校做好心理健康测评工作,强化日常预警防控,加强心理辅导服务,提升教师的危机发现能力和日常辅导水平;通过建构家校协同干预机制,争取专业机构协作支持,妥善做好学生突发事件的善后工作,提高心理危机事件干预处置能力[2]。

2023年4月,教育部、国家卫生健康委等十七部门联合印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》指出要健全健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系[3],包括加强心理危机干预处置,及早发现学生严重的心理健康问题,畅通“预防—转介—干预—就医”通道,及时转介、诊断、治疗,等等。

以上文件充分体现了国家对学生心理健康问题的关注和重视,也反映出当前心理健康教育工作的重要性,尤其是心理危机工作的紧迫性。其中,提升中小学心理健康教育教师(下文简称“心理教师”)危机干预工作的胜任力是提升该项工作效能、降低极端事件发生率的重要举措。

目前,针对心理教师危机干预胜任力的实证研究比较匮乏,相关研究多集中在对心理教师工作胜任力的探究上。国外的学校心理健康教育工作当前已形成较为完整、完善的制度体系[4-5],工作者的角色定位明确,专业化程度高。在国外,成为学校心理工作者需要拥有高水平的专业知识与技能以及特定的人格品质。例如,美国国家心理学联合委员会规定心理教师需要具备良好的专业基础及逻辑推理能力、人际交往能力、测量评估能力等[5]。我国对中小学心理教师胜任力的研究起步略晚,近些年,学者们在借鉴国外经验的基础上,根据中国实情研究构建了一些本土化的心理教师胜任力模型。例如,陈虹和叶一舵[6]提出心理教师应具备六方面的胜任力,即学校心理健康教育观念,能体现职业特点的人格特质,扎实的专业知识、专业技能或能力,专业职责和专业道德,职业个性倾向和自我认同。王智和张大均[7]通过行为事件访谈等方法,归纳出学校心理教师素质的构成要素,主要包括专业知识、普通文化知识、宜人性、尽责性、职业价值观、学生观、评估反思能力、协作沟通能力、专业发展能力九个维度。邓林园和王美璇[8]采用半结构化访谈和编码分析,提取出中学心理教师核心胜任力的四个维度,分别是基本技能、工作态度、自我发展和个人品质。

在探究心理教师危机干预胜任力的文献中,肖京林[9]对高校辅导员的心理危机干预能力结构进行了实证研究,初步构建了高校辅导员心理危机干预能力核心结构——人格特质、同理心、能力和知识。张瑶萱、周婷和李佳佳等[10]以能力素质模型为基础,采用文献研究的方法,对高校辅导员的心理健康教育工作胜任力进行建构,其中危机干预能力部分包括明确自身角色定位、危机识别、初步辅导沟通及与专业人员的配合转介。凌霄和童婷[11]根据胜任力模型,结合对133名中小学心理教师的调查和访谈,归纳出中小学心理教师的危机干预胜任力包括六个方面,即危机干预知识与伦理、态度与信念、识别与评估、干预与转介、协同与管理、自我调节与效能感。

综上所述,不难发现,我国在心理教师危机干预胜任力领域的研究还处于起步探索阶段,现有的关于中小学心理教师胜任力的研究绝大部分是从学校心理健康教育全局工作出发的,虽然这类研究可以让我们从宏观和整体上对心理教师的胜任力需求有所把握,但过于笼统、宽泛,缺乏对心理健康教育工作中不同方面胜任力的深入探究和分析。例如,上好心理课程所需要的胜任力与进行心理危机干预所需要的胜任力是大不相同的。危机干预作为心理健康教育的重要组成部分,工作者更需要明确工作范围,拥有较强的胜任力。当前,该领域的研究多以高校辅导员和教师为研究对象,针对中小学教师的相关研究少之又少。为此,本研究对当前中小学心理教师在危机干预方面的胜任力现状进行全面深入的调查,并探讨未来中小学管理者和危机干预主要参与者在此项工作上的改进方向。

二、研究方法

(一)研究对象

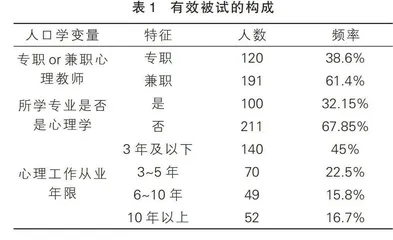

采用随机取样法,对江西及周边省市的中小学心理教师进行问卷调查,回收问卷317份。无效问卷的剔除标准为答题时间短于基本答题时长,最终得到有效问卷311份,有效回收率98.11%。具体情况见表1。

(二)研究工具

参考已有的心理教师胜任力模型划分标准[8,12-13],

结合中小学心理危机干预工作的实际内容和特征[14],将危机干预胜任力特征划分为四个部分,分别是专业知识与技能、工作态度、自我发展、个人品质。依据研究团队前期已开展的调研情况,自编问卷“中小学心理教师危机干预的胜任力情况调查”。研究者咨询、访谈了多名学校心理学研究人员,对问卷进行了多次研讨预测和修改,最终形成的中小学心理教师危机干预的胜任力情况调查问卷能够较为准确、客观、全面地呈现调查情况。本研究中,该问卷的Cronbach'sα系数为0.948,表明信度良好,项目之间有较高的内部一致性。

该问卷由两个部分组成,第一部分主要调查中小学心理教师在处理学生危机事件方面的胜任力水平,包括四个维度、六个项目。其中专业知识与技能维度指进行心理危机干预时需要具备的一系列知识和能力,包括危机干预专业知识、危机辅导技能、识别鉴别能力、应对能力、组织协调能力及自我调节能力。工作态度维度指在开展危机干预工作中所表现出来的态度和行为方式,包括责任感、平等尊重、奉献精神和工作热情。自我发展维度指为了提升自己应对危机干预的能力,个体有意识地不断学习、评估反思和创造性运用习得的知识和经验。个人品质维度指处理危机事件时所表现出的耐心、坚韧性、积极乐观等内在特质。采用李克特五级计分法,分数越高表明教师在处理学生危机事件方面的胜任力水平越高。第二部分主要调查心理教师在危机干预方面的困难或阻碍。

(三)数据收集与分析

使用问卷星收集数据,使用SPSS23.0进行数据统计分析。

三、研究结果

(一)中小学心理教师心理危机干预胜任力情况的描述性统计

调查显示,中小学心理教师在处理学生危机事件方面的胜任力(以下简称“危机干预胜任力”)均分为3.88分(中位数为3.00分),专业知识与技能、工作态度、自我发展、个人品质四个维度的均值依次为3.26、4.14、4.16、3.98。具体情况详见表2。

从表2可见,专业知识与技能维度均分最低,仅3.26分,只超出中位数0.26分。其中,权责边界意识项目为该维度最低分,为2.68分,低于中位数0.68分。危机干预专业知识、识别鉴别能力和自我调节能力等项目得分略高。

工作态度维度和自我发展维度均分最高,依次为4.14分、4.16分。个人品质维度均分为3.98分,其中,耐心、亲和力等项目得分接近或超过4.00分,但生活阅历和体能这两个项目得分不高,分别为3.70分和3.53分。

(二)中小学心理教师心理危机干预胜任力情况的差异分析

采用独立样本t检验探究中小学心理教师危机干预胜任力在专兼职上的差异。结果如表3所示,专业知识与技能维度、自我发展维度上的差异显著,具体表现为专职心理教师在这两个维度上的得分显著高于兼职心理教师。

采用独立样本t检验探究中小学心理教师危机干预胜任力在是否为心理学专业上的差异。结果如表4所示,在专业知识与技能维度上差异显著,心理学专业出身的教师在该维度上的得分显著高于非心理学专业教师。

采用方差分析检验中小学心理教师危机干预胜任力在工作年限上的差异。结果如表5所示,在专业知识与技能维度上,从事心理工作10年以上教师的得分显著高于其他教师;从事心理工作3~5年和6~10年的教师没有显著差异,但两者均显著高于从事心理工作3年以下的教师。在工作态度和自我发展维度上,从事心理工作10年以上教师的得分显著高于工作3年以下和工作6~10年的教师。在个人品质维度上,从事心理工作3~5年和10年以上教师的得分显著高于工作3年以下的教师。

(三)中小学心理教师在危机干预工作中面临的阻碍

调查显示,中小学心理教师在危机干预工作中,会遇到来自学校、家长、自身等多方面的限制或者阻碍。来自学校和家长方面的阻碍占比最大(分别是86.71%和89.56%)。学校方面的阻碍主要有:学校领导、相关部门不重视(82.89%),工作人手配置不足(81.23%),班主任和其他教师不配合、沟通不畅(73.59%),缺乏经费支持(67.22%),家校协作功能没有充分发挥(67.17%),学校危机干预网络健全度低(64.54%),后期追踪反馈渠道不通畅(56.94%),学校部门权责不清(56.40%)。家长方面的阻碍主要有:家庭对学生心理问题的重视程度低(92.49%);家长对心理危机的接受度低、有病耻感(86.76%),难以沟通(83.91%),不遵循医嘱私自让孩子停药或停止治疗(62.10%)。心理教师自身方面的阻碍有:危机干预专业水平不够(79.97%),缺少专业督导和培训(77.34%),相关经验不足(67.46%),没有充足时间去提升专业能力或妥善处理工作(65.13%)。其他方面的原因有:缺乏社会支持(69.85%),转介渠道不明确(57.86%)。

四、讨论与建议

第一,构建具有针对性的危机干预胜任力模型,明确心理危机干预工作者的角色定位和必备能力。

心理教师工作领域广泛,心理课堂教学、心理咨询和心理危机干预三方面的工作职能大不相同,因此心理教师的危机干预胜任力无法完全等同于心理健康教育工作胜任力。目前,业界尚未对心理危机干预工作者作出统一、明确的角色定位,也未构建出具有针对性的危机干预胜任力模型,因此导致许多心理教师在开展危机干预工作时容易陷入“角色定位模糊”和“工作难以胜任”的困境。本研究数据结果中也有类似体现,例如在专业知识与技能维度上,权责边界意识项目得分最低,且低于中位数水平,这反映出心理教师对与自身工作角色相关的权责和职能认识比较模糊。另外,在调查中发现,学校各部门在处理学生危机事件时的权责不清、分工不明确,个别领导和教师对于本应承担的责任一味推诿。这样的现状使得心理教师难以聚焦危机干预的着力点,甚至因工作引起了不必要的纠纷。因此,有必要构建统一、有针对性的危机干预胜任力模型。

目前,关于中小学心理教师危机干预胜任力的研究,仅有凌霄和童婷[11]这一项同类研究。该研究与本研究采用的方法相同,也是以教师为研究对象,通过调查和访谈,归纳出中小学心理教师的危机干预胜任力项目,研究对象单一,研究方法传统。此外,还有少量针对高校辅导员的心理危机干预胜任力研究,但进展缓慢,没有形成一致的危机干预胜任力标准,并且鉴于中小学生和大学生的学情差异,这些研究也仅能作为参考。极少的文献数量及较为传统、单一的研究方法、研究对象都不足以形成完整的、可信度高的心理教师危机干预胜任力模型。