过度指责的教师行为对青少年心理的伤害机制及应对策略

作者: 陈佳敏

摘要:从心理学角度深入探讨了过度指责的教师行为对青少年心理的伤害机制。首先分析了过度指责行为的表现形式、心理学理论解释及过度指责型教师的心理特征,接着阐述了该行为对青少年心理的直接伤害。最后,从教师自身、学校管理与监督、教育系统整体改革三个层面提出了减少过度指责型教师行为的策略与建议。

关键词:过度指责行为;心理成长;心理伤害

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2025)08-0008-06

在当今的教育环境中,教师的教育方式和行为对青少年的成长与发展起着至关重要的作用。随着心理学研究的不断深入,人们越来越关注教育过程中心理因素的影响。在中小学教育实践中,存在着部分教师过度指责学生的现象,这种行为不仅对学生的学习表现有着负面影响,更对其心理发展造成了潜在的伤害。

一、过度指责的教师行为表现及心理学机制

教师是学生成长道路上的重要引路人,其教育行为和方式对学生的发展有着深远影响。然而,在教育实践中存在着一种令人担忧的现象——过度指责的教师行为[1]。为了深入探究这一现象,首先需要了解过度指责行为的表现形式、背后的心理学理论及具有此类行为的教师的心理特征。

(一)过度指责行为的表现形式

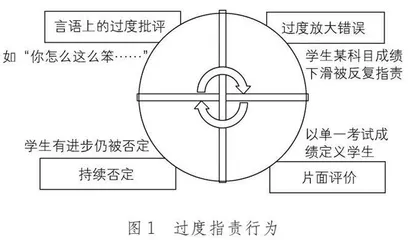

在中小学教育场景中,过度指责的教师行为具有多种表现形式(见图1)。

其一,言语上的过度批评。教师在与学生交流过程中频繁使用贬低、讽刺的语言。例如,学生在作业中出现一些小错误时,教师不是给予建设性的指导,而是使用诸如“你怎么这么笨,这么简单的题都会做错”等攻击性的言辞。

其二,过度放大错误。对于学生的微小失误或不足,教师给予过度的关注。比如,学生在一次考试中成绩略有下滑,教师便将其视为严重问题,不断在课堂上或私下谈话中提及,反复指责学生,忽略了学生在其他方面的表现和努力。

其三,片面评价。教师仅依据学生的缺点或错误来评价学生的整体能力,忽视学生的优点和进步。

其四,持续否定。无论学生如何努力,教师始终给予否定的态度和评价。如学生努力改进自己的学习方法并取得了一定的进步,但教师却认为这些进步微不足道,仍然不断地指责学生没有达到要求,对学生的努力和成果全盘否定。

(二)过度指责行为的心理学机制

对过度指责行为,可以通过多种心理学理论进行解释(见图2)。

认知失调理论认为,当个体的认知元素之间存在不一致时,会产生心理上的紧张和不愉快。“双减”政策下,教师负担明显加重,一些教师可能存在自我评价失衡、职责泛化、情绪异化等多重焦虑与困惑,导致其产生认知失调[2-4]。为了缓解这种失调带来的不适,他们可能会通过行为和心理上的控制来降低消极情绪体验,将责任归咎于学生的不足和错误,通过对学生的指责来使自己的认知达到一种暂时的平衡,减轻内心的焦虑[5-6]。

社会学习理论强调观察学习和榜样示范的作用。如果教师在其成长过程中曾经处于被过度指责的环境中,或者观察到周围其他教育者采取这种指责式的教育方式,他们可能会无意识地模仿和习得这种行为模式,并将其应用于教学实践中。

归因理论指出,人们在解释事件或行为的原因时,会倾向于内部归因(个体自身的因素)或外部归因(环境等外部因素)。过度指责的教师可能存在归因偏差,在面对学生的问题时,倾向于将其原因归结为学生内部的、稳定的因素,如能力不足、态度不端正等,而忽视了外部因素如教学方法等对学生的影响,从而导致过度的指责行为。

另外,投射理论表明,个体有时会将自己的想法、情感或动机投射到他人身上。一些教师可能会将对失败和不完美的恐惧投射到学生身上,过度指责学生的不足,以避免面对内心的不安和焦虑。

(三)过度指责型教师的心理特征

过度指责型教师往往具有一些特定的心理特征,这些特征在一定程度上影响着他们的教育行为及其与学生的互动方式(见图3)。

1.完美主义倾向

这类教师通常对事物有着过高的标准和期望,不仅要求自身工作达到完美,也期望学生的表现尽善尽美。一旦学生的行为或成绩未能达到他们预设的标准,就容易引发指责。

2.低心理弹性

心理弹性指个体在面对压力和挫折时的适应和恢复能力。过度指责型教师心理弹性较低,在面对教学过程中的困难、学生的问题行为或不理想的教学成果时,缺乏有效的应对策略和情绪调节能力,往往通过指责学生来宣泄自身的压力和不满[7-10]。

3.控制欲过强

他们渴望控制教学过程和学生的行为表现。当学生行为超出控制范围,或者未能按照设定的方式发展时,他们便会通过指责来试图将学生拉回自己期望的轨道,以满足自己对控制感的需求。

4.缺乏同理心

同理心是一种能够理解和感受他人情感及体验的能力。过度指责型的教师往往难以站在学生的角度去理解他们的困境、需求与感受,无法真切地体会到过度指责对学生心理造成的创伤,而只是单纯地从自己的视角出发批评学生。

5.自我效能感低

自我效能感指个体对自己能否成功完成某一任务的主观判断和信念。一些过度指责型教师自我效能感低,对自己的教学能力和效果缺乏信心,于是通过不断指责学生掩盖自己在教学方法、策略等方面的不足,以此来维护权威和地位。

二、过度指责的教师行为对青少年心理的直接伤害

教师的过度指责行为容易对青少年造成伤害,不仅直接作用于青少年的心理层面,更会在他们成长的关键时期留下难以磨灭的印记(见图4)。

(一)打击青少年的自尊与自信

自尊与自信是青少年心理健康发展的基石,对于他们的成长和未来发展至关重要。然而,过度指责的教师行为却成为摧毁这一基石的“凶器”。

当教师不断地对学生进行过度指责,给予持续的负面评价和批评时,学生的自尊心会受到严重的打击。青少年正处于自我意识快速发展的阶段,他们开始逐渐形成对自我的认知和评价,而教师在这一过程中扮演着重要的“权威”角色,其过度指责行为会导致学生形成“我不够好”“我没有价值”的自我认知。

自信是个体对自己能力的信任和肯定,是推动个人前进的动力。过度指责会削弱青少年的自信。如果学生在学习和生活中的每一个表现都被教师过度指责,他们会开始怀疑自己的能力,变得不敢尝试新的事物,害怕失败和再次被指责。

(二)引发青少年的焦虑与恐惧

在长期处于教师过度指责的环境中,青少年会时刻处于一种提心吊胆的状态,对于学习、课堂表现及与教师的互动等方面产生过度的担忧和害怕。因为他们无法确定自己的行为是否会引发教师的指责,这种不确定性使得他们内心充满焦虑。

同时,过度的指责还会引发青少年对教师的恐惧心理。教师本应是学生的引导者和支持者,但过度指责型教师会让学生将教师视为威胁和恐惧的来源,学生可能会害怕与教师进行目光接触、交流或者在教师面前展示自己。

三、过度指责的教师行为对青少年心理的间接伤害

如果说过度指责的教师行为对青少年心理的直接伤害是显性且即时的,那么其带来的间接伤害则在潜移默化中侵蚀着青少年的心理发展与未来成长(见图5)。

(一)影响青少年的学习动机与兴趣

学习动机与兴趣是推动青少年积极投入学习、不断探索知识的内在动力。然而,过度指责的教师行为会对青少年的学习动机与兴趣产生显著的间接伤害。

当教师总是过度指责学生,学生在学习过程中体验到的更多是挫败感和压力,而非成就感和乐趣。长期处于这种负面的学习氛围中,学生会逐渐对学习产生消极的态度,原本的内在学习动机被削弱。

同时,过度指责会使学生对学习的兴趣逐渐丧失。兴趣是最好的老师,当学生在学习中频繁遭受教师的指责批评,他们便很难从学习中发现乐趣和价值,原本感兴趣的学科或学习活动也会因为与指责相关联而变得令人厌恶。

此外,过度指责还可能导致学生形成消极的思维模式,即认为自己无论怎么努力都无法达到教师的要求,无法取得好的学习成果,这种认知会进一步降低他们的学习动机和兴趣。在这种情况下,学生可能会学习成绩下滑,出现厌学情绪,对其学业发展和未来的学习生涯产生长期的不良影响。

(二)破坏青少年的人际关系与社交能力

青少年时期是个体发展人际关系和社交能力的关键阶段,然而过度指责的教师行为会对此产生严重的间接破坏作用。

在学校环境中,经常受到教师过度指责的青少年往往会在同伴交往中表现出退缩和回避的行为。由于长期被教师否定和指责,他们内心会产生强烈的自我否定感,认为自己是“有问题”“不被喜欢”的人,这种消极的自我认知会投射到与同伴的交往中。

同时,过度指责会使青少年在与他人交往时产生过度的防御心理。为了避免再次受到批评和指责,他们在与同伴、老师甚至家人交流时,会时刻处于高度紧张和警惕的状态,对他人的言行过度敏感,容易误解他人的意图,进而产生冲突和矛盾。

此外,长期遭受过度指责的青少年可能会在社交场合中表现出缺乏自信和主动性的特征。他们不敢主动与他人交流,表达自己的想法和观点,担心自己会说错话或做错事而受到批评。在社交活动中,他们也往往缺乏积极的情绪体验,难以建立起良好的人际关系网络,社交能力的发展受到严重阻碍。

长期处于这种人际关系和社交能力发展不良的状态下,青少年可能会逐渐变得孤僻、内向,难以适应社会生活,对其未来的职业发展和个人生活都将产生深远的负面影响。

(三)扭曲青少年的价值观与认知模式

青少年时期是价值观和认知模式形成的重要阶段,教师的教育行为和态度在其中起着关键的引导作用。然而,过度指责的教师行为可能会严重扭曲青少年的价值观与认知模式。

当教师总是过度指责学生,只关注他们的缺点和不足,学生容易形成一种消极的自我认知,认为自己是无价值、无能的。这种自我认知会渗透到他们对周围世界和自身价值的判断中,使他们难以正确认识自己的价值和潜力。

在价值观方面,过度指责可能导致青少年形成功利性的价值取向。由于教师过度关注成绩和表现,学生可能会认为只有取得优异的成绩、符合教师的标准才是有价值的,从而忽视了道德、情感、审美等其他方面的价值。

此外,过度指责还可能使青少年对人际关系和社会产生错误的认知。如果教师总是以指责和批评的方式对待学生,学生可能会认为人与人之间的关系是基于批评和指责,而不是理解、尊重和支持。这种认知可能会导致他们在未来的社交和职业生涯中难以建立健康、积极的人际关系,对他人缺乏信任和尊重。

长期受到过度指责的青少年,其认知模式可能会变得僵化和片面。他们可能会过度关注问题和失败,忽视了生活中的积极因素和机会,从而形成一种消极、悲观的世界观。这种扭曲的价值观和认知模式一旦形成,将会对青少年的未来发展产生深远而持久的负面影响,限制他们的人生选择和发展空间。

四、减少过度指责型教师行为的策略与建议

既然过度指责型教师行为对青少年心理会造成严重伤害,那么探索有效的策略与建议以减少此类行为的发生,就成为教育领域中一项至关重要的任务(见图6)。

(一)教师自身的心理调适与专业发展

教师作为教育活动的主要实施者,要减少过度指责型行为,保护青少年心理健康,首先需要从自身的心理调适与专业发展入手。

情绪劳动是一把“双刃剑”,教师应增强自我认知和情绪管理能力,意识到自己的情绪状态和行为模式对学生的影响,定期进行自我反思,审视自己在教学过程中的言行举止是否存在过度指责的倾向[11]。