父母心理控制与初中生学业拖延的关系:基于变量中心和个体中心的视角

作者: 马丽云 康苑靖 叶杜林

摘要:为考察父母心理控制、问题性社交媒体使用与初中生学业拖延的关系,运用父母心理控制量表、初中生学业拖延问卷和青少年问题性社交媒体使用评估问卷对590名初中生施测,采用变量为中心和个体为中心的方法进行分析。结果发现:(1)父母心理控制、问题性社交媒体使用和初中生学业拖延三个变量两两相关,其中,父母心理控制、问题性社交媒体使用分别与学业拖延呈显著正相关。(2)问题性社交媒体使用在父母心理控制与学业拖延之间起部分中介作用。(3)潜在剖面分析将父母心理控制—问题性社交媒体使用分为四组不同亚类,并且不同潜在类别在学业拖延上得分差异显著。研究结果表明:问题性社交媒体使用可通过父母心理控制间接影响初中生学业拖延;父母心理控制—问题性社交媒体使用具有异质性;不同潜在类别的父母心理控制—问题性社交媒体使用在初中生学业拖延上具有显著差异。该发现为减少问题性社交媒体使用和改善初中生学业拖延提供了有益参考。

关键词:父母心理控制;学业拖延;问题性社交媒体使用;初中生

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)33-0014-06

一、引言

学业拖延是一个复杂的心理过程,涉及个体的认知、情绪和行为。学业拖延具体是指在学习过程中,学习者的学业任务计划与执行之间存在偏差,通常表现为推迟完成时间导致不及时完成或匆忙完成学习任务的一种非理性行为[1]。学业拖延问题日益引起学者们的关注,不仅会直接影响学生的学习成绩[2],还会使学生产生焦虑、内疚、自责等消极情绪,严重影响学生的身心健康、人际交往和幸福感等[3]。研究发现,初中生的学业拖延问题普遍存在[4]。初中生正处于身心发展的关键期,学业拖延可能会泛化成生活中的拖延行为。根据生态系统理论,家庭微系统对个体的发展具有持续性的影响,其中父母心理控制是家庭系统中影响个体的重要因素[5]。父母心理控制是指父母侵扰子女的内心世界,破坏子女的自主发展[6]。研究表明,父母心理控制可能会引发子女的焦虑情绪,从而影响他们的学业表现[7]。据此,本研究提出假设1:父母心理控制正向预测初中生学业拖延。

随着互联网的蓬勃发展,智能手机、社交媒体APP以及其他各类平台逐渐成为人们工作、生活、学习和娱乐的主要方式之一。有数据显示,截止到2021年末,我国未成年网民规模达1.91亿,未成年人互联网普及率达96.8%[8]。互联网已成为当代未成年人重要的学习、社交和娱乐工具,对其成长有着深刻影响[9]。在未成年人群体中,初中生群体表现出对社交媒体使用的更多偏爱,由此引发了问题性社交媒体使用问题,并导致了一些非适应性问题,例如个体注意力下降、出现人际交流障碍以及生活满意度下降等。研究发现,问题性社交媒体使用会对学业产生不良影响,问题性社交媒体使用越频繁,学业拖延越严重[10]。个体健康发展的核心是基本心理需要得到满足[11],父母心理控制使得个体的基本心理需要在现实环境中不能获得满足,于是个体便采取了迫切的补偿措施[12],社交媒体的使用恰好能满足个体的基本心理需要[13]。由此,本研究提出假设2:问题性社交媒体使用在父母心理控制与初中生学业拖延之间起中介作用。

近年来,潜在剖面分析(latent profile analysis,LPA)被应用于多种群体的异质性分类[14-15]。该方法关注个体之间的异质性,具有严谨、准确、客观的特点[16],能够较好地揭示个体异质性[17]。前人对父母心理控制的研究多以变量为中心,主要关注样本的平均值,无法区分群体内部的异质性。因此,本研究以初中生为研究对象,拟从变量为中心和个体为中心两个视角,探究父母心理控制与初中生学业拖延的关系。这有助于更全面、精确地揭示父母心理控制与初中生学业拖延的关系,为更好地解决初中生学业拖延问题提供有益参考。

综上,本研究立足于初中生问题性社交媒体使用和学业拖延的现实情况,拟探讨父母心理控制、问题性社交媒体使用和初中生学业拖延之间的关系。

二、对象与方法

(一)研究对象

为方便取样,本研究选取广东和广西6所初中在校生进行问卷调查。以班级为单位,按照统一指导语,现场发放问卷。共发放问卷615份,删除明显规律作答、答题时长过短的问卷,获得有效问卷590份,问卷有效率为95.9%。被试年龄为12~15(13.13±1.26)岁,其中男生261人(44.24%),女生329人(55.76%);初一316人(53.56%),初二169人(28.64%),初三105人(17.80%);城镇学生312人(52.88%),农村学生278人(47.12%);独生子女58人(9.83%),非独生子女532人(90.17%)。

(二)研究方法

1.父母心理控制量表

选用Wang、Pomerantz和Chen[18]修订的中文版父母控制问卷,包括父母心理控制和父母行为控制两个分量表。选取了父母心理控制分量表,该量表共18项。采用李克特5点计分,分值1~5分别代表“完全不符合”到“完全符合”,总分越高,表明父母心理控制程度越严重。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.92。

2.初中生学业拖延问卷

选用左艳梅和张大均[1]编制的初中生学业拖延问卷。该问卷包括四个维度,分别为延迟计划、延迟执行、延迟补救和延迟总结,共17项。采用李克特5点计分,分值1~5分别代表“完全不符合”到“完全符合”,其中题目1和3为反向计分题,其余题目均为正向计分。总分越高,表明学业拖延程度越严重。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.95。

3.青少年问题性社交媒体使用评估问卷

采用姜永志[19]编制的青少年问题性社交媒体使用评估问卷。该问卷共20项,采用李克特5点计分,分值1~5分别表示从“完全不符合”到“完全符合”,总分越高,表明个体的问题性社交媒体使用越严重。本研究中,该问卷的Cronbach's α系数为0.93。

(三)数据处理

运用SPSS 27.0软件对数据进行描述性统计、相关分析和信度检验,应用Hayes编制的SPSS宏Process程序的模型4进行中介效应检验。采用Mplus 8.3对数据进行潜在剖面分析,探究父母心理控制—问题性社交媒体使用的潜在类别模型。抽取1~5个类别,汇总其模拟指数并对模拟指数进行比较,其中在潜在剖面拟合系数中,AIC、BIC和aBIC的值越小越好;熵(Entropy)值超过0.8,表明分类精确度达到90%以上,且Entropy值越接近1越好[16];LMR和BLRT的p值均小于0.05,说明K个类别模型优于K-1个类别模型。

三、结果

(一)共同方法偏差检验

本研究统一采用问卷法对数据进行收集,尽管在施测过程中采取匿名填写、强调绝对保密等措施来减少共同方法偏差问题,但也有可能存在共同方法偏差。因此,本研究进一步采用Harman单因素检验法对数据进行检验。将所有变量进行未转的主成分因素分析,结果显示,第一个因子解释的累计变异量为25.81%,低于40%的临界值,因此本研究不存在严重的共同方法偏差问题[20]。

(二)变量描述性统计与相关性分析

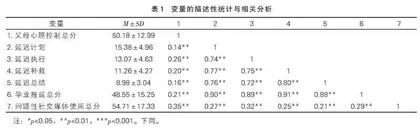

对父母心理控制、问题性社交媒体使用与初中生学业拖延三个变量及各维度进行描述性统计和相关分析,结果如表1所示。在初中生学业拖延中,延迟计划、延迟执行、延迟补救、延迟总结四个维度以及总分与父母心理控制呈显著正相关(r=0.14, p<0.01;r=0.26,p<0.01;r=0.20,p<0.01;r=0.16,p<0.01;r=0.21,p<0.01);问题性社交媒体使用与父母心理控制程度呈显著正相关(r =0.35,p<0.01);初中生学业拖延与问题性社交媒体使用呈显著正相关(r=0.29,p<0.01)。

(三)基于变量中心视角

根据假设构建的中介效应模型,如图1所示。该模型拟合良好,其指数为:χ2/df =5.28,RMSEA=0.05,NFI=0.93,TLI=0.95,CFI=0.96,GFI=0.97。采用SPSS宏Process程序的模型4,检验问题性社交媒体使用在父母心理控制与初中生学业拖延之间的中介作用。结果见表2,父母心理控制显著正向预测初中生学业拖延(β=0.21, t=5.09,p<0.001);父母心理控制对问题性社交媒体使用具有显著的正向预测作用(β=0.35,t=9.18,p<0.001);父母心理控制、问题性社交媒体使用同时进入回归方程,问题性社交媒体使用能显著正向预测初中生学业拖延(β=0.24,t=5.81,p<0.001),父母心理控制也能显著正向预测初中生学业拖延(β=0.12,t=2.84,p<0.001)。

由表3和图1可知,问题性社交媒体使用作为父母心理控制对初中生学业拖延的中介,直接路径效应值为0.12(95%CI:0.13~0.28);间接路径效应值为0.09(95%CI:0.05~0.13);置信区间均不包括0。中介效应占比a*b/c为40%,直接效应占比c'/c为57.14%。本研究假设的中介效应模型成立,即自变量父母心理控制不但对因变量初中生学业拖延能产生直接影响,而且通过中介变量问题性社交媒体使用的作用对初中生学业拖延能产生间接影响。Bootstrap检验方法表明,问题性社交媒体使用在父母心理控制与初中生学业拖延之间的中介作用显著。

(四)基于个体中心视角

1.父母心理控制—初中生问题性社交媒体使用的潜在剖面

父母心理控制—初中生问题性社交媒体使用潜在剖面的LPA结果见表4。随着类别数目的增加,AIC、BIC和aBIC的值在减小;各类别BLPT 的值p<0.001;LMR的值在类别1~4前都显著,但类别5的LMR=0.2>0.05,不显著。在考虑各项拟合指标最优的情况下,同时考虑研究设计的简洁性和结果的方便解释性[21],综合以上指标,本研究选择类别4为最优模型。

表5为各潜在类别分类的归属概率。可见,每种类别组中被试归属于该潜在类别的概率在96.8%~98.7%,这说明分为4种潜在剖面类别的结果可信。

在图2中,A1-A17为父母心理控制题项,A18-A38为问题性社交媒体使用题项。由图2可知,在父母心理控制—初中生问题性社交媒体使用的类别分组中,C1组共155人(26.27%),在各题目上的得分均较低,因此命名为“低父母心理控制—低问题性社交媒体使用”组;C2组共110人(18.64%),在父母心理控制方面得分较高,但在问题性社交媒体使用方面得分最低,由此命名为“高父母心理控制—低问题性社交媒体使用”组;C3组共256人(43.39%),在各题目上的得分均处于中等水平,因此命名为“中等父母心理控制—中等问题性社交媒体使用”组;C4组共69人(11.70%),在各题目上的得分均高于其他组,由此命名为“高父母心理控制—高问题性社交媒体使用”组。如图2所示,父母心理控制—初中生问题性社交媒体使用4种潜在类别在38道题目上的得分均值具有显著特征。

2.父母心理控制—初中生问题性社交媒体使用的潜在剖面与学业拖延的差异分析

以学业拖延总分及各维度得分为自变量,以父母心理控制—初中生问题性社交媒体使用的潜在类别为因变量,进行方差分析。结果发现,不同潜在类别的初中生在学业拖延总体及各维度上的得分存在显著差异(p<0.001)。事后比较结果表明,不同分组间两两比较具有统计学意义,具体见表6。

四、讨论

(一)父母心理控制对初中生学业拖延的预测

本研究发现,父母心理控制正向预测初中生学业拖延,这验证了假设1,与以往的研究结果一致[7]。根据自我决定理论,父母心理控制会削弱子女的自主感,在学业上表现为消极被动。过度的心理控制会使父母忽视子女情感的需要,引发子女的焦虑和孤独,使其无法全身心投入学习,从而造成学业拖延。因此,父母应减少对子女的心理控制,建立温暖支持的亲子关系。父母平时应加强与子女的心理沟通,建立和谐的亲子关系;适当地参与子女的学习,以民主的方式和子女相处,关注他们的情感需要,从而减少他们的学业拖延行为。