初中心理健康学科核心素养的建构:特征、概念、内容

作者: 张汉强

摘要:从当前基于学科核心素养进行的课程改革潮流来看,中小学心理健康课程存在着“心理健康学科核心素养”缺乏建构的基础性问题。这一问题若不能解决,心理健康课程的目标、内容、实施、学业质量评价将成为“空中楼阁”,课程的育人价值必将大打折扣。在此背景下,对初中心理健康学科核心素养的服务性、关键性和独特性三大特征进行了描绘;对初中心理健康学科核心素养的内涵与外延进行了界定;并且基于概念界定,对初中心理健康学科核心素养的四大内容进行了论述。

关键词:学科核心素养;初中;心理健康

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2022)06-0004-06

中国特色社会主义进入新时代以来,国家对儿童青少年的心理健康高度重视。《健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案(2019—2022年)》提出,到2022年底,儿童青少年心理健康核心知识知晓率达到80%[1]。这一目标的达成,与广大中小学校能否规范、有效地开设心理健康课程密切相关。有学者结合2020年新冠肺炎疫情防控中暴露出的心理健康问题,认为“现在已经到了在国家战略层面,让心理健康课程建设在义务教育阶段‘初露端倪、初见成效’的时候了”[2]。湖北省甚至已明确把心理健康课程列为初中学业水平考试的科目[3],并将于2023年实施。可见,无论是国家、地方的政策层面还是学术研究层面,对心理健康课程的重要性均有着高度共识。然而,从当前基于学科核心素养进行的课程改革潮流来看,心理健康课程还存在着心理健康学科核心素养缺乏建构的基础性问题。这一问题若不能解决,心理健康课程的目标、内容、实施、学业质量评价将成为“空中楼阁”,课程的育人价值必将大打折扣,湖北省初中心理健康学业水平考试的公信力也可能受到置疑。为此,建构初中心理健康学科核心素养成为摆在初中心理健康课程建设及评价面前的前提性、基础性工作。

一、初中心理健康学科核心素养的特征

建构初中心理健康学科核心素养,首先要对其应达到的要求进行全面准确的认识。这就好像建楼房,只有明确了楼房的功能特性之后,才能进行具体设计和实际建造。

(一)初中心理健康学科核心素养应体现对心理健康素养发展的服务性

学科核心素养是指通过某学科的学习而逐步形成的关键能力、必备品格与价值观念,它是学科育人价值的集中体现,也是学科在落实立德树人根本任务中的独特贡献[4]。心理健康学科作为一门新兴学科,其学科核心素养也应体现特定的育人价值。毫无疑问,心理健康学科核心素养要体现的育人价值,就是促进学生心理健康素养的发展。也就是说,判断初中心理健康学科核心素养是否恰当,就是看其对心理健康素养发展是否具有服务性。

初中心理健康学科核心素养对学生心理健康素养的服务性,具体体现在以下三个方面:

第一,澄明价值。心理健康素养是以终身发展的视角,对个体心理健康方面的素养进行的概括,其价值对各年龄阶段具有普适性,其表达必然具有高度抽象性。心理健康学科核心素养应能将心理健康素养的抽象价值加以具体化,这种在心理健康学科层面具体化了的价值应成为心理健康素养抽象价值的重要支撑。

第二,细化内容。心理健康素养价值的普适性决定了其内容的概括性。心理健康学科核心素养的内容是心理健康素养在学科层面的细化,通过细化,使得学生心理健康素养的发展通过学科教学成为可能。

第三,划清边界。心理健康素养的发展是个体通过学习、生活的共同作用获得的。心理健康学科核心素养要把通过学科才能获得最好发展的心理健康素养要素标示、组织起来,承担起学科在发展心理健康素养方面的不可替代的责任。

(二)初中心理健康学科核心素养应体现对初中生心理健康素养发展的关键性

初中阶段的学生绝大多数已进入青春发育期。处于从幼稚向成熟过渡的人生阶段,林崇德[5]认为,“这个年龄阶段的心理面貌很不稳定,且可塑性大,这是心理成熟前动荡不定的时期”。同时,还有一个值得关注的事实是,“心理疾病的发病率从青春期开始逐年增高,青春期是精神疾病发病的高峰阶段之一”。因此,帮助青少年顺利渡过“动荡不定”的青春发育期,减少精神疾病对初中生的威胁,应该成为建构初中心理健康学科核心素养的两大关键。

在体现初中心理健康学科核心素养的关键特征上,应该从关键内容和关键时期这两个方面来把握:(1)关键内容。即初中心理健康学科核心素养的内容应该是青春发育期不可疏漏,并且对个体的终身成长不可或缺的内容。(2)关键时期。即初中心理健康学科核心素养是最应该且最适宜在初中阶段予以培养和形成的素养。错过了这一关键时期,某些素养的培养将难以弥补,进而使心理健康素养方面的问题成为终身发展的阻碍。

(三)初中心理健康学科核心素养应体现心理健康学科的独特性

研究表明,学校教育干预是提升人的心理健康素养的有效途径之一 [6]。开设心理健康课程(可以理解为狭义的心理健康学科)是实施教育干预的重要形式。作为学校开设的专门课程,心理健康课程在促进学生心理健康素养发展方面应该有其独特性,既有着区别于学校其他学科的地方,又有着区别于心理健康素养提升的其他途径(如学生社团活动、心理辅导等)。

心理健康学科的独特性可以从两个方面予以体现:(1)独特的育人价值。即心理健康学科在发展初中生心理健康素养方面所具有的特有价值。(2)独特的学科思想。即为达成独特的育人价值,应秉持的独特的学科思维和学科实践方式。

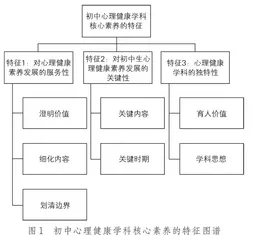

初中心理健康学科核心素养的特征图谱见图1。

综上所述,初中心理健康学科核心素养应该具备的服务性、关键性和独特性特征及相关要求,是检验初中心理健康学科核心素养是否恰当的标尺。只有完全满足特征要求的初中心理健康学科核心素养才能得以确认,其内含的具体内容是否合理才有评鉴依据。

二、初中心理健康学科核心素养的概念

初中心理健康学科核心素养的概念,应该从其内涵和外延两个方面把握。明确内涵是对初中心理健康学科核心素养这一概念的特有属性的揭示。采用的方法是古典逻辑学中的“属加种差”法;明确外延是对初中心理健康学科核心素养的类别的揭示,采用的方法是外延划分的逻辑方法。

(一)以人的心理健康素养为依据,确定初中心理健康学科核心素养的内涵

初中生作为成长中的个体,其心理健康素养发展,在发展内容上不可能与成年人同样丰富,在发展水平上也不可能与成年人达到同样程度,但在基本方向上却必须与人的心理健康素养保持一致。下文将从人的心理健康素养出发,结合初中生的身心发展特点及生活学习实际,揭示初中心理健康学科核心素养的特殊属性。

1.心理健康素养的概念剖析

江光荣、赵春晓和韦辉等[7]在文献研究的基础上,将心理健康素养界定为:个体在促进自身及他人心理健康,应对自身及他人心理疾病方面所养成的知识、态度和行为习惯。此界定将心理健康素养的基本价值定向于两个方面,即促进心理健康和应对心理疾病;将心理健康素养的作用表现定向于两个方向,即自身和他人;将心理健康素养的核心内容定向于三个层面,即知识、态度和行为习惯。这一界定对于确定初中心理健康学科核心素养具有重要指导作用。

2.初中心理健康学科核心素养的价值属性

初中心理健康学科核心素养的基本价值是否也需要定向于促进心理健康和应对心理疾病呢?作为成长中的个体,把“促进心理健康”作为基本价值是毋庸置疑的。但将“应对心理疾病”作为基本价值却须谨慎,因为价值的确立,必须以现实状况和发展需求为前提。相关研究表明,我国青少年抑郁障碍患病率为2.26%[8];上海市的一项调查表明,初中生抑郁障碍的患病率为0.5%,高中生抑郁障碍的患病率为1.02%[9];中国教育科学研究院和中国科学院心理研究所的一项联合调查显示,2020年,我国青少年有轻度抑郁的为17.2%,有重度抑郁的为7.4%[10]。由此可见,存在一般心理问题(未达病态的心理问题)的学生远高于罹患心理障碍和心理疾病的学生。对青少年而言,学会应对一般心理问题比学会应对心理障碍和心理疾病有着更为广泛的需求。因此,初中心理健康学科核心素养的价值宜定向于“促进心理健康”和“应对心理问题”(这里的心理问题包括一般心理问题、心理障碍和心理疾病)。

3.初中心理健康学科核心素养的作用属性

初中心理健康学科核心素养的作用属性是否也需要定向于自身和他人呢?初中生正处于青春期,此时的“青少年感到自己已经长大成人,渴望参与成人角色,要求独立……于是,从初中时期起,他们就产生了强烈的自立愿望,开始疏远父母而乐于和同龄人交往,寻找志趣相投、谈得来的伙伴”[5]。当青少年不太愿意与成年人交流时,其心理健康水平的促进和心理问题应对能力的提升,在相当程度上受到自己及身边伙伴的影响。因此,初中心理健康学科核心素养的作用定向宜为“自身”和“同龄人”(而不是广泛意义上的“他人”)。

4.初中心理健康学科核心素养的内容属性

上述心理健康素养的概念剖析之中,关于心理健康素养的核心内容包括知识、态度和行为习惯。所谓知识,体现的是心理健康促进及心理问题应对过程中的“知不知”的问题,这是心理健康素养的科学基础;所谓态度,体现的是“愿不愿”的问题 ,这是心理健康素养的动力基础;所谓行为习惯,体现的是“能不能”的问题,这是心理健康素养的养成基础。对于初中生而言,心理健康素养的这三个向度同样重要。没有“知识”会乱作为(如对负性情绪的不当宣泄),没有“态度”则惰作为(如压抑负性情绪),没有“行为习惯”也就无作为(如被动承受内心痛苦的折磨)。因此,初中心理健康学科核心素养的内容定向宜为“知识、态度、行为习惯”。

综合上述分析,我们可以将初中心理健康学科核心素养概括为:初中生通过心理健康学科学习,在促进自身及同龄人的心理健康,应对自身及同龄人的心理问题方面所习得的知识、态度和行为习惯。那么,这里的知识、态度和行为习惯又包括哪些具体方面呢?对这一问题的回答将揭示初中心理健康学科核心素养概念的外延。

(二)以相关心理学理论为依据,划分初中心理健康学科核心素养的外延

根据上述的定向分析,初中心理健康学科核心素养应包括知识层面、态度层面和行为层面的内容,其外延定位应从这三个方面着手寻求。

1.初中心理健康学科核心素养的知识内容

知识问题首先是科学问题,其定位必须以心理学知识为依据。关于心理健康的科学知识,应该包括两个类别、四个方面。

第一个类别的知识是关于心理健康的陈述性知识。其中第一个方面的知识是“什么是心理健康”,这是心理健康学科核心素养中的奠基性知识,如果不了解什么是心理健康,就谈不上促进心理健康;第二个方面的知识是“什么是心理问题”,对这个问题的科学认识是应对心理问题的前提,只有掌握这方面的知识,才谈得上如何应对的问题。

第二个类别的知识是关于心理健康的程序性知识。其中第一个方面的知识,是成长中的初中生如何促进自己及同龄人的心理健康;第二个方面的知识,是成长中的初中生对于自己及同龄人的心理问题,有什么方法恰当应对。心理健康的程序性知识直指学生的生活和学习的主题与场景,突出的是解决问题的知识。

由此可见,初中心理健康学科核心素养内涵中的知识要素应包括“何为心理健康的知识和如何促进心理健康的知识”,可以概括为“心理健康的知识与运用”。

2.初中心理健康学科核心素养的态度内容

态度在“社会心理学中指包含认知成分、情感成分和行为倾向的持久系统。认知成分指个人对有关事物的信念,情感成分指与这些信念有联系的情感体验,行为倾向是行为反应的准备状态”[11]。根据上述心理健康素养的概念,初中心理健康学科核心素养的态度应表现在以下两个维度上: