中学生手机依赖与社会情绪能力的关系及其链式中介作用

作者: 赵书琦 刘鸣 张得龙

摘要:为探讨中学生手机依赖对社会情绪能力的影响及其作用机制,采用手机成瘾指数量表、视觉表象清晰度问卷、青少年自我价值感量表和社会情绪能力量表对1525名中学生进行调查。结果显示:(1)手机依赖显著负向预测社会情绪能力、视觉表象清晰度和自我价值感,视觉表象清晰度、自我价值感显著正向预测社会情绪能力,视觉表象清晰度能够显著正向预测自我价值感;(2)视觉表象与自我价值感在中学生手机依赖与社会情绪能力中起完全中介作用。结论:中学生手机依赖通过视觉表象、自我价值感,以及视觉表象—自我价值感的链式中介作用对社会情绪能力产生影响。

关键词:中学生;手机依赖;视觉表象;自我价值感;社会情绪能力

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2022)06-0014-06

社会情绪能力(Social-emotional Competency)是社会能力和情绪能力的结合,包括情绪的表达和控制,也包括不同情境下解决问题的能力。其中,情绪能力是社会情绪能力的重要组成部分,是个体通过思考和行动来调节自己行为的能力[1-2]。社会情绪能力是个体在与不同社会环境互动过程中,不断学习,逐渐融入集体,习得的与他人相互理解、合作的能力[3]。已有研究表明,社会情绪能力与其他心理因素不同,它可以通过后天习得[4-5]。因此,研究中学生社会情绪能力有助于规范中学生的人际交往行为,有助于其心理健康水平和社会适应能力的提升,是中学心理健康教育工作的重要组成部分。

手机依赖(Mobile Phone Dependence)是指过度使用手机以致对身心健康、学习和生活产生负面影响,具体表现为手机不离身并随时查看,信号或网络中断时会产生失落感和焦虑感,用电话、线上交流取代面对面交流等。手机依赖最早在研究中被称为“问题性手机使用”,之后借鉴行为成瘾的相关概念,从逃避性、戒断性、耐受性、渴求性和产生的消极结果这五个方面对“问题性手机使用”和手机依赖做了区分[6]。过度的手机使用会对青少年生理、心理与行为方面产生消极影响,如导致青少年认知功能受损和睡眠质量下降,增加了青少年躯体疾病和在线伤害的风险,线上交往容易引发消极自我评价和消极情绪体验,甚至导致消极的学习行为与社会关系[7]。研究表明,长时间使用手机会导致青少年和儿童产生人格障碍,影响青少年的社交行为和正常人际沟通[8]。手机依赖与焦虑、抑郁及冲动行为之间存在关联[9],同时,手机过度使用还会导致自我效能感降低等心理问题[10]。

手机依赖不仅会对学生的视力产生影响,还会影响视觉表象(Visual Image)。表象(Mental Image)是事物不在眼前时,头脑通过视觉通道产生的该事物的感性形象。视觉表象的生动性是指感性形象富有生机和活力的程度,明晰性指轮廓的锐度和颜色的明亮程度[11]。视觉表象一直是认知心理学研究的热点主题,其中认知心理学具身认知的生成进路理论对于表象的实质进行了系统揭示。

根据该理论,身体是认知活动的媒介,也是认知的基础和关键,认知是有机体在与世界进行交互的过程中进行意义建构的过程[12]。在我们的认知系统中,神经系统生成作为感觉运动耦合基础的神经集合,感觉运动耦合也在调节神经系统的动力中不断地作用于神经系统。同时,感觉运动模式也在不断地对外界的扰动作出反应。表象是感觉、知觉、情感或其他情绪体验状态的具体再现,如“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,按照生成进路理论的观点,井绳诱发了个体看到蛇之后害怕的感觉,虽然现在没有看到蛇,但个体根据过往经历形成了表象,也会产生害怕的情绪体验。这说明从知觉中获得的外界信息和个体与世界互动的过去经验均有助于表象的形成。大量研究证实,表象与知觉机能等价,视觉表象的生成“再现”知觉加工过程[13]。

据此,我们推测手机依赖对视觉加工过程的影响会进一步体现在视觉表象能力上,视觉表象能力是有关个体自我相关信息整合的重要途径,因而会对自我价值感建立产生影响。

自我价值感(Self-worth)是一种情感体验,即个体认识和评价作为客体自我对于主体自我和社会主体的正向自我概念,在作出正性评价的基础上产生的积极且正面的喜欢自己、接纳自己的情感体验[14-15]。自我价值感是个体自我的重要组成部分,是个体对于自身的一种评价与感受,与自尊具有相同的心理过程。这种感受会影响个体面对周围环境的态度与方式,对个体完整健康人格的形成具有至关重要的作用。

实际上,自我价值感水平低的个体更倾向于出现手机使用问题,自我价值感与手机依赖之间存在着显著的负相关关系[16]。张灏和杨柯[17]在对初中生自我价值感和社交能力的研究中也发现,初中生的自我价值感水平和社交能力呈现出极其显著的负相关。在风险环境中,高自尊的个体心理支持水平更高,有利于积极情绪的唤起,从而促进良好社会适应能力的形成[17-18]。由此可见,中学生自我价值感可能在手机依赖与社会情绪能力之间起作用。

综上,视觉表象是个体在与世界互动过程中形成的活动经验的再现,同时个体能力中包括了对自我价值的衡量与判断。由此,我们推测视觉表象清晰度、自我价值感在中学生手机依赖和社会情绪能力之间起链式中介作用。

一、对象与方法

(一)研究对象

采取分层随机抽样的方法,选取山西省某学校初一至初三年级的初中生,和某学校高一、高二年级的高中生进行问卷调查。共发放1600份问卷,剔除所有无效问卷后,得到1525份有效问卷,问卷有效率为95.31%,其中男生705人(46.23%),女生820人(53.77%)。

(二) 研究工具

1.手机成瘾指数量表(Mobile Phone Addiction Index,MPAI)

采用香港中文大学梁永炽教授2008年编制的手机成瘾指数量表[19],该量表由17个项目构成,包括四个维度:失控性、戒断性、逃避性、低效性。项目采用Liker式5点计分,“1”表示“完全没有”,“5”表示“常常发生”,个体得分越高说明其手机依赖程度越严重,若其对8个及以上的条目做出肯定回答则定义为重度手机依赖,即手机成瘾。本研究中,该量表的内部一致性信度系数为0.90。

2.特拉华社会情绪能力量表(Delaware Social and Emotional Competency Scale,DSECS)

采用朱新鑫[20]于2016修订的社会情绪能力量表,该量表由12个项目构成,包括四个维度:社会知觉、自我管理、同伴关系、负责任的决策。采用Likert式4点计分,“一点也不像我”计1分,“非常像我”计4分,其中“当我遇到麻烦的时候我会指责别人”为反向计分题目,个体得分越高表明其社会情绪能力越强。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.89。

3.视觉表象清晰度问卷( the Vividness of Visual Imagery Questionnaire,VVIQ)

采用Marks[21]于1999年修订的视觉表象清晰度问卷。该问卷共32题,要求被试分别在睁眼和闭眼状态下回答16个项目,包括四个方面:人物、日出、建筑物和风景,每个方面有4个项目,要求被试依据描述认真思考并在脑海中浮现相应的画面。量表采用5级评分法,“1”表示“极其清晰”,就和自己看到的一样;“5”表示“根本没有画面”,只知道自己在思考着一个目标对象。个体总体得分越高,表示视觉表象清晰度越低,表象越模糊;得分越低,表示视觉表象清晰度越高,表象越清晰。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.96。

4.青少年自我价值感量表(Self-worth,SW)

采用黄希庭、杨雄[14]于1998年编制的青少年自我价值感量表中总体自我价值感和一般自我价值感部分,共16个题项,采用5点计分法,“1”表示“完全不符合”,“5”表示“完全符合”,其中,“在班上,我显得一点也不重要”“我常常觉得自己一无是处”等7项为反向计分题项,个体得分越高,表明自我价值感水平越高。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.89。

(三)数据分析方法

使用SPSS 25.0进行描述性统计与相关分析,使用AMOS 24.0进行中介效应检验。

二、研究结果

(一)共同方法偏差检验

本研究使用Harman单因子检验法检验共同方法偏差,在主成分分析的结果中,共12个因子特征根大于1,第一个因子解释的变异量为22.47%,不超过40%。因此,数据不存在严重的共同方法偏差。

(二)各变量间的相关性分析

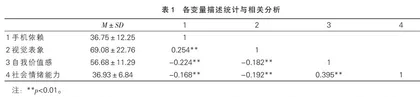

采用描述性统计计算中学生手机依赖、视觉表象、自我价值感和社会情绪能力得分的平均数,并对四个变量进行Pearson积差相关。结果显示,手机依赖与视觉表象呈显著正相关,即与视觉表象清晰度显著负相关,与自我价值感和社会情绪能力均呈显著负相关;视觉表象与自我价值感、社会情绪能力呈显著负相关;自我价值感与社会情绪能力呈显著正相关。(见表1)

(三)中介效应检验

本研究使用AMOS 24.0中的Bootstrap,勾选Number of bootstrap samples(5000)进行中介效应分析,分析视觉表象清晰度和自我价值感在中学生手机依赖与社会情绪能力间的中介作用,中介模型的拟合指数为x2/df=9.384,RMSEA=0.074,NFI=0.953,TLI=0.945,IFI=0.958,CFI=0.958,模型与数据具有良好的拟合效果。如图1所示,手机依赖正向预测视觉表象(γ=0.30,t=10.25,p<0.001),视觉表象负向预测自我价值感(γ=-0.16,t=-5.60,p<0.001),自我价值感正向预测社会情绪能力(γ= 0.51,t=18.50,p<0.001),手机依赖对社会情绪能力的直接效应不显著(γ=-0.03,t=-1.62,p>0.05)。

链式中介模型输出结果显示,总效应区间为[-0.161,-0.074],Bootstrap 95%置信区间不包括0,说明总效应显著;直接效应区间为[-0.061,0.025],Bootstrap 95%置信区间包括0,说明直接效应不显著;间接效应区间为[-0.125,-0.075],Bootstrap 95%置信区间不包括0,说明间接效应显著;中介效应值为-0.099,相对中介效应为84.62%。中介效应通过三条中介链产生:

第一,由手机依赖→视觉表象清晰度→社会情绪能力组成的间接效应(-0.012),Bootstrap 95%置信区间不包括0,视觉表象清晰度的中介作用显著,相对中介效应为11.11%。

第二,由手机依赖→自我价值感→社会情绪能力组成的间接效应(-0.073),Bootstrap 95%置信区间不包括0,自我价值感的中介作用显著,相对中介效应为73.73%。

第三,由手机依赖→视觉表象清晰度→自我价值感→社会情绪能力组成的间接效应(-0.015),Bootstrap 95%置信区间不包括0,表明视觉表象清晰度和自我价值感在手机依赖和社会情绪能力间的链式中介作用显著,相对中介效应为15.15%。

三、讨论

(一)中学生手机依赖和社会情绪能力的关系

研究结果表明,中学生手机依赖与社会情绪能力呈负相关,回归分析表明,中学生手机依赖能够负向预测社会情绪能力,该结果与已有研究结果一致[22],说明中学生的手机依赖性越强,在社会交往中控制自己情绪情感的能力就越弱。

中学生正处于自我概念构建和与他人关系构建的关键时期,是社会情绪能力培养的重要阶段。在此阶段,如果长时间沉溺于手机世界,利用虚拟社交来代替现实社会中的人际交往,不愿意融入集体参加社交活动,会影响中学生社会能力的形成与提升。研究表明,为了避免现实中人际、情感关系带来的苦恼,部分中学生会转而在手机当中寻找支持和安慰,这会更加弱化其社会能力,使其陷入手机过度依赖和社会情绪能力降低的恶性循环中[9]。