OH图卡在七年级心理课堂中的实践应用

作者: 杨玉虹

摘要:艺术治疗是一种广受关注,应用广泛的后现代心理治疗方法,在学校心理健康教育工作中的实践令人期待,而OH图卡就是其中一种重要的方法。OH图卡作为七年级心理健康教育课堂的教学工具,提供了灵活的实操方法、独特的体验形式和安全的表达通道,具有较大优势。结合七年级 9节不同主题的心理健康教育课堂,探索了OH图卡在心理健康教育课堂不同阶段的应用方法,同时分析了OH图卡的局限性。

关键词:艺术治疗;OH图卡;心理投射

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2022)35-0035-06

一、引言

后现代心理治疗方法之一——艺术治疗是近几年颇受关注的研究领域,是被广泛运用于临床、咨询、教育和生活的一种心理治疗模式。它通过绘画、雕塑、舞蹈、动作、写作、音乐、沙盘和即兴创作等多种艺术体验的方式,提供给人们非语言的表达和沟通管道,以促进自我暴露、自我觉察、情绪成长及人际关系提升[1]。

艺术治疗用于心理治疗有两个重要的工作取向:一个是玛格丽特·纳姆博格(Margaret Naumburg)于1940年提出的“艺术心理治疗”取向,认为艺术创作是一种自我表达,是心理分析疗法中的重要工具,通过作品的分析、沟通,对来访者开展疗愈性的工作。另一个取向是伊迪斯·克拉玛(Edith Kramer)于1950年提出的“艺术创造即治疗”取向,认为创作的过程即疗愈的关键,个体的经验和冲突会在创作的过程中被重新体验、统整,并被解决,可以有效帮助创作者宣泄情绪,解决潜意识中的困扰议题[2]。两种取向中,一个注重作品分析,一个注重过程体验,虽各有侧重甚至有所分歧,但本质上都认为,艺术治疗能有效地协助当事人抒发压抑与隐藏的情绪,协助当事人重整与再诉说过去的经验。我主要基于第二种理论取向开展实践教学工作。

艺术治疗在学校心理健康教育工作中的实践还处于起步阶段,但已有实践研究发现,在心理课程中引入艺术治疗的形式,学生能够更好地与自我联结,探索自身内在的潜力,能够帮助学生处理情绪问题,提升压力管理、情绪纾解的技巧。任何形式的艺术都能够反映及统整学生的发展、能力、兴趣、人格、潜意识与内心的情感状态[1-3]。

其中,OH卡牌(the OH Card)是目前较常用的、有效的心理投射测试工具,因其使用方式的灵活性和趣味性,颇受学校心理工作者的青睐[4-5]。OH卡利用了心理投射原理,主要融合了经典精神分析的自由联想和荣格的意象原型及集体潜意识理论,由一位在加拿大攻读人本心理学硕士的德国人Moritz Egetmeyer和一位墨西哥裔的艺术家Ely Raman共同研发,是一种“自由联想卡”及“潜意识投射卡” 。该套卡牌包含88张图卡——涵盖了生活各个层面的水彩画图画,88张字卡——标注了引导文字的卡片,另附两张空白的字卡。在心理课堂中若能充分发挥该套卡牌的特点和优势,能帮助学生更好地使用具象的工具探索和呈现内心的真实想法,从而达到自我整合、自我疏导的作用。

综上所述,我立足于“艺术创造即治疗”理论取向,以OH图卡为媒介,面向七年级学生开展心理课程,探索OH图卡在心理课堂中的实践应用。

二、OH图卡在心理课堂中的应用价值

相对OH字卡而言,OH图卡是图像加工,属于直觉联想工具,通过投射和移情,反映学生对事物的观点,能更好地联结内在的真实想法和外在的具体经验,在互动中调动内在智慧和外在资源寻求解决问题之道。相对于其他工具,OH图卡在心理课堂中的使用具有以下四方面的优势。

(一)提供灵活的实操方法,突显主体作用

OH图卡在实际应用中可以有许多活动变形,包括观点呈现、故事编排、画面拓展等;在参与人数上,既能个人独立参与,也能小组,甚至大团体共同完成;在主题契合度上,因图卡涵盖生活的各个方面,同时保留较大的想象、创造空间,能与自我认识、人际交往、学习心理、生命教育等多种主题产生共振,能有针对性地应用于多种心理课堂主题中。学生在借助OH图卡进行探索时,能更直观地觉察自身与他人的异同,加深对主题内容的探讨,充分发挥学生在课堂中的主体性作用。

(二)提供独特的体验形式,增强情感联结

在心理课堂中,通常会设置丰富的师生、生生互动环节,需要学生在体验中进行探索,也会采用视频、音频等多媒体素材烘托、推动课堂环节。在实际操作中,互动效果可能会受限于学生的人格特质、生活经验、认知发展水平、语言表达能力等因素。而OH图卡会开启凭借直觉的思考方式,能有效突破学生特质、能力、生活经验等方面的限制,激发个体独特的内在体验,被更多学生接受,从而增强学生在活动中的参与度,增强学生与教师、与同学、与课堂的情感联结。

(三)提供安全的表达通道,拓展探索空间

OH图卡是非语言、象征性的工具,应用在心理课堂中,能有效降低学生的心理防御及阻抗,激活学生的自由联想,帮助学生以更安全的方式探索自我潜能和自我成长。由于OH图卡的画面涵盖面广,使用中不仅可以整合成长过程中的积极部分,而且能更安全地思考和表达内心积攒的破坏性能量——愤怒、敌意、攻击等不被社会接受或认可的情绪,重新理解和整合创伤性经历和内在冲突,表达出更丰富的自我内容,拓展学生自我探索的空间。

(四)提供具象的评价工具,促进认知整合

心理课堂与其他学科课堂不同,无法单纯通过分数评定做出等级划分。如何对心理课程的教学效果做出评价,在现有的实践研究中鲜有提及。OH图卡的使用能帮助学生以更具体、更独特、更多元的方式呈现课堂所思、所想、所获,将所要表达的思想、情绪关联到具体的创作或画面中,促进感官经验与认知思考的整合,提供了一个具象化的工具,能见证个体正向积极地成长。

三、OH图卡在心理课堂中的应用方法

OH图卡应用于心理课堂有着明显的优势。OH图卡有两种最基本的使用方法——抽卡和选卡。抽卡就是将图卡有画面的一面朝下,通过盲抽的方式随机抽取一张图卡。选卡即图卡有画面的一面朝上,根据活动要求,自己选取一张图卡。

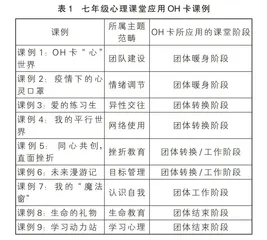

在这两种基础用法之外,还可以进行拓展,结合OH图卡在课堂中的优势及在不同课堂阶段(团体暖身阶段、团体转换阶段、团体工作阶段、团体结束阶段)发挥的作用,本文以七年级 9个实际心理课堂为例,对其应用方法进行了归纳总结[6]。课例涵盖主题范畴见表1。

(一)导入激发法

具体操作方法为:在图卡中选择一张图卡代表自己的喜恶或状态,进行观点表态,不做深入分享,主要用于导入课题,激发学生的参与热情。此方法多适用于团队建设初期的破冰或课堂的热身环节。

应用课例 1:“OH卡‘心’世界”

本节课作为OH卡的“入门课”,带领学生初步认识OH图卡,初步熟悉OH图卡涵盖的大致内容,与卡牌建立初步的联结。

在本节课的热身环节,邀请学生凭借直觉选出最不喜欢的图卡和最喜欢的图卡,并简单阐述理由。通过此环节,学生能迅速了解彼此的喜恶,觉察个体差异,同时奠定心理课堂开放、包容的氛围。

课堂生成:学生结合对图卡的理解,为装OH图卡的白色盒子添加上独特的元素,进行再创作。(见图 1)

应用课例 2:“疫情下的心灵口罩”

该课例获得2020年中小学广东省佛山市南海区心理健康教育优秀成果心理微课特等奖。本节课为网课期间的线上课,面对反复的疫情和不确定的居家隔离,部分学生的情绪受到影响,本节课旨在与学生探索生命议题,引导学生对疫情做更深远的思考,积极调节情绪。

在本节线上课的导入环节,邀请学生选取一张图卡代表个人居家生活、学习的总体状态,进行分享。通过对图卡的分享和解读,帮助学生梳理疫情当前所遇到的困难和困惑,自然切入课题。

(二)嵌套过渡法

具体操作方法为:OH图卡嵌套在课堂的转换阶段,主要发挥承上启下的过渡功能,通过邀请学生选卡或抽卡,以图卡的形式初步了解学生的现状和对课堂议题的思考层次,为课堂后期的深入探索奠定基础。

应用课例 3:“爱的练习生”

该课例获得2021南海区第四届初中心理健康教育优质课决赛二等奖。本节课为异性交往主题课程,旨在正面引导学生理解喜欢与爱的差距,思考、探索个人的爱情观,理解社会对初中生异性情感的看法,在集体活动中自我完善,建立适宜、适度的异性友谊。

在课堂的转换阶段,教师设置“爱的盲盒”环节,邀请学生在盲盒中抽取图卡分别代表“初中阶段对异性的喜欢”和“美好的爱情”,并用2~3个词语或短句描述,带领学生初步探索喜欢与爱的区别,为后期引导学生理解喜欢与爱之间的差距,激发自我完善的动机做铺垫。

课堂生成:在实际课堂中,有位学生抽中如图 2所示两张图卡。学生表示,在他眼中,初中阶段的喜欢是可以依靠的友谊,但也会有压力感,同时这种喜欢通常会受到父母、教师的教育和阻挠,带来不愉快的经历。学生对代表“美好的爱情”的图卡的解读是美好的,能让人感到幸福、快乐。

应用课例 4:“我的平行世界”

本节课为网络使用行为探究课,旨在引导学生对自己的网络行为有更多的觉察,从而更合理、科学地使用网络服务于自我成长。

在本节课的转换环节,邀请学生分别选取两张图卡代表“现实世界中的我”和“平行世界中的我”,并用2~3个形容词进行描述。通过此环节,学生能直观地发现,在现实世界和网络世界中,个体的言行有着微妙的差异,为课堂后期进一步探索网络带来的利与弊,进而形成应对策略做好铺垫。

课堂生成:课堂中有学生分享了自己所选择的两张图卡,如图 3所示。学生表示,在现实世界,自己就如左边图卡中人群外的那个人一样,想加入但又内向、自卑地踌躇不前,平时话也很少。但在网络世界,自己却是个非常热情、主动且话很多的人。在教师的进一步引导中,学生觉察到自己在现实世界的活动相对单一、局限,在网络世界则更敢于寻找空间、创造机会自我表达。

(三)串联递进法

具体操作:OH图卡的使用贯穿整个心理课堂,以图卡为媒介,通过对同一张或同一组图卡的不断呈现、加工、互动,逐步深化课题,达成教学目标,多用于课堂的转换和工作阶段。

应用课例 5:“同心共创,直面挫折”

本节课通过OH图卡独创和共创的形式,将平时的生活逆境具体化为绘画画面,引导学生重新建构生活中的逆境,进而掌握应对挫折的有效方法。

本节课首先邀请学生选择一张图卡代表自己一年后理想的未来,进行分享。而后在不讨论、不交流的前提下,以小组为单位顺时针移动未来蓝图,对移动到自己面前的未来蓝图进行补充,每人有5秒时间可以对他人的未来蓝图加以补充,或者不作任何补充。当未来蓝图重新回到自己面前时,分享感受:补充后的未来蓝图中,让学生感到惊喜的部分(使未来蓝图变得更好)、感到迷惑的部分(不知道为什么会出现在未来蓝图上)、不喜欢的部分(使未来蓝图偏离预想,或不是想要的内容)。进而引导学生思考,在追寻未来的过程中,如何看待不喜欢的部分——挫折,总结归纳抗挫的方法。在课堂的最后环节,教师总结指出,未来的画笔始终握在个人手中,鼓励学生通过自己动手和邀请他人帮忙的方式,对未来蓝图再创作,使之更贴近自己的理想状态。

课堂生成:课堂中,有学生刚开始画的鸟被组内其他成员“关”在了笼中,空白处画上了几根斜线,画面上方多了一个大黑点。学生再创作时,增加了斜线,并给大黑点加了红色的光圈和海平面。学生表示,斜线就是海上的暴风雨,但他相信,自己笼中的鸟最终会像海燕般勇敢地冲破牢笼,迎接破晓。最后的画面如图 4。

应用课例 6:“未来漫游记”

本节课通过图卡拓展和联结的形式开展教学,帮助学生在当下状态与未来目标之间建立联结,通过现实与目标的思考和联结,梳理达成目标的路径,从中获取能量与动力。

本节课邀请学生选取一张图卡代表当下的状态,另一张图卡代表一个学期后的目标状态。两张图卡的位置和距离由学生自己决定,如当下状态距离目标状态较远,则两张图卡摆放距离可相对较远,反之亦然。对目标状态进行冥想,对相应图卡进行画面拓展,增添元素,思考其代表的是什么,进行分享。在当下状态与目标状态之间建立联结,如果当下状态更靠近目标状态,可采取哪些应对策略,以当下的状态给未来留言,在两张图卡间创建关联,帮助学生整合内心资源。