基于项目式学习培育生物学核心素养的教学设计

作者: 徐敏红

摘 要 生物学核心素养是生物学科育人价值的集中体现,项目式学习是培育核心素养的重要学习形式。以“设计血液透析机原理模型”为例,围绕核心知识“尿液的形成”,通过项目主题的确立与分析、项目教学目标设计、项目规划等完成案例设计,为初中生物学基于项目式学习进行教学案例开发提供借鉴参考。

关键词 初中生物 项目式学习 核心素养 尿液的形成 血液透析机原理模型

《义务教育生物学课程标准(2022年版)》(以下简称“课程标准”)提出生物学核心素养是生物学课程育人价值的集中体现,以核心素养为宗旨,围绕生命观念、科学思维、探究实践、态度责任确立课程目标。[1]4项目式学习是促进核心素养培育的重要学习方式之一,其理论基础是建构主义理论。项目式学习要有助于深化对所学知识的理解,提升学生应用所学知识解决真实问题的能力。[2]本文以“设计血液透析机原理模型”为例,进行以培育生物学核心素养为目标的项目式学习设计。

一、项目主题的确立与分析

“人体生理与健康”知识是从生物学视角培养“生命观念”核心素养的重要知识,在解决实际问题过程中,学生通过科学探究和运用比较、归纳、分析等科学方法培养“科学思维”“探究实践”等核心素养,通过掌握人体生理和卫生保健知识形成健康的生活态度和生活习惯。

该项目的知识是“人体内物质循环”内容的重要组成部分。学生在进行项目式学习前已经学习了人体的营养、人体的呼吸、人体内物质的运输等相关知识,了解了人体需要的营养物质从何而来和在人体内如何运输、消化、吸收。但是,经过人体消化吸收后的废物是如何排出体外的呢?该项目承载了“人体内废物的排出”相关内容,主要围绕肾脏的功能和结构,发展学生的结构与功能观。

项目通过真实问题驱动来建构学科知识、形成探究能力、培育科学思维、发展核心素养。

二、项目教学目标设计

1.通过调查和分享肾透析相关信息,了解肾透析原理,类比迁移认识肾脏的基本功能,初步形成调查能力、类比迁移能力。

2.通过比较健康人的血浆、原尿、尿液的主要成分及含量,了解尿液的来源及形成过程,初步具备比较分析能力。

3.通过尝试画出尿液形成过程示意图,认识肾脏的结构和基本功能,初步形成结构与功能观。

4.通过基于尿液组成认识尿液形成过程,设计血液透析机原理模型,初步形成解释、说明能力及模型建构能力,感受生物学知识的价值。

三、项目规划

项目规划是项目开展的蓝图,以项目教学目标为出发点和归宿。项目式学习通常以驱动问题为核心[3],通过分解学习任务、设计学习活动、提出驱动问题来提升解决真实问题的能力,促进生物学核心素养发展。

情境:尿毒症患者的肾脏代谢功能减退,各种代谢产物残留,导致电解质紊乱、酸碱失衡。当人体内聚集大量废物时,就会因中毒而死亡。血液透析机,即人工肾,能够帮助过滤掉人体内的绝大部分废物,延长人的寿命。

(一)学习任务一:明确核心问题,建立问题解决框架

明确血液透析机与肾脏工作的基本原理,是设计血液透析机模型的前提。

驱动问题1:血液透析为什么能延长尿毒症患者的寿命呢?

学习活动1:课前,调查血液透析的原理。

【设计意图】认知发展目标:明确血液透析是人体内废物排出的医疗辅助手段。素养发展目标:体会人体内废物排出对人体健康的重要性,从生物学视角培养生命观念素养。

驱动问题2:健康人通过什么途径排出人体内废物?

学习活动2:课上,讨论人体内废物排出的途径,认识肾脏的基本功能。

【设计意图】认知发展目标:知道肾脏出现问题会导致人体内废物不能正常排出。素养发展目标:体会肾脏对人体生理与健康的重要性,增强生命观念。

驱动问题3:血浆在形成尿液过程中排出了哪些废物?

学习活动3:课后,调查并比较某健康人血浆和尿液中的主要成分及含量。

【设计意图】认知发展目标:知道血浆中哪些成分是人体内废物。素养发展目标:认识肾脏的排泄功能,激发学习兴趣。

(二)学习任务二:认识尿液的来源、形成及去向

知道肾脏形成尿液过程的机理,为设计血液透析机提供理论基础。

驱动问题1:尿液从何而来?

学习活动1:课上,汇报健康人血浆和尿液中的主要成分及含量。

【设计意图】认知发展目标:知道尿液是血浆经过肾脏的过滤、吸收后形成的。素养发展目标:从生理视角认识尿液的来源。

驱动问题2:尿液是如何形成的?

学习活动2:课上,基于肾单位结构和功能,分析、讨论尿液的形成过程,并画出结构化示意图。

追问:肾小球、肾小囊内壁、肾小管在尿液形成过程中分别起到了什么作用?

【设计意图】认知发展目标:能描述肾单位结构,知道各部分的作用,并能概述尿液形成过程。素养发展目标:初步形成生物体结构与功能观。

驱动问题3:尿液流向了哪里?

学习活动3:课上,基于输尿管与肾小管的差异,讨论尿液储存和排出过程。

【设计意图】认知发展目标:知道输尿管和肾小管的差异及尿液的排出过程。素养发展目标:初步形成基于尿液来源、形成、排出顺序的模型思维。

(三)学习任务三:基于尿液组成认识尿液形成过程,设计血液透析机原理模型

基于尿液组成,从溶质和溶剂视角认识尿液的形成,将为设计血液透析机原理模型提供现实基础。

[师]根据血浆及尿液的组成,二者都是由溶剂水和多种溶质构成。尿毒症患者由于对水和溶质的过滤能力减退导致血液酸碱度失衡。根据肾脏中肾单位的工作原理,通过调节水、蛋白质、葡萄糖等的含量达到排毒的目的。

驱动问题1:如何能够让蛋白质、葡萄糖等营养成分留在血液中?

学习活动1:课上,阅读[学习资料],讨论物质单向流动的可行性。

[学习资料]半透膜是一种只允许某种分子或离子扩散进出的薄膜,对不同粒子的通过具有选择性,如细胞膜、膀胱膜等。

【设计意图】认知发展目标:知道蛋白质、葡萄糖等物质是人体所需的营养成分。素养发展目标:初步形成解决实际问题的能力。

驱动问题2:如何让水能够在血液和尿液间运动以达到调节酸碱度的目的?

学习活动2:课上,基于生活经验讨论水能自由流动的原因。

【设计意图】认知发展目标:知道水能调节血液酸碱度,压强差是水流动的原因。素养发展目标:基于生活经验类比血浆和尿液中水自由流动的原因,初步掌握类比方法。

驱动问题3:基于所学,血液透析机原理模型应该如何设计?

学习活动3:课上,根据肾单位形成尿液原理,结合课前调查,构建血液透析机原理模型。

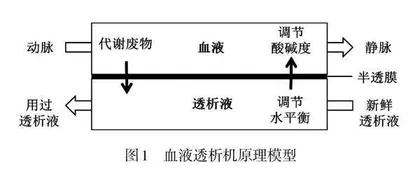

[预期设计模型]血液透析机原理模型如图1所示。

四、项目式学习设计反思

(一)做好课上、课下衔接

在项目式学习设计时,教师要充分关注学生对知识的自我理解、自我建构能力。在学生的认知范围内,充分发挥学生的自主性,给学生更多的表现机会。教师要采取适切的教学策略,做好课上、课下衔接,通过课前调查、课上汇报、课后延伸拓展为知识建构奠定基础。

(二)充分发挥学生的主观能动性

项目式学习要调动学生的主观能动性。学生能够在学习过程中积极主动地思考问题、寻找问题解决方案。与常态课教学不同,在项目式学习过程中,教师要把握好自己的角色定位,做好引领、支持工作,给学生更多的自主权。教师要关注学生的最近发展区,通过分解学习任务,循序渐进地把学习引向深入,保证学生通过努力能够实现问题解决。

(三)通过问题驱动引领项目式学习

问题是课堂教学的目标方向。课堂教学过程都是围绕问题解决展开,因此在项目式学习设计时,教师要关注问题提出的针对性、合理性,不产生歧义,而且要紧紧围绕项目目标,有助于新知识建构,有助于促进核心素养发展。

(四)通过学习活动保证学习真正发生

建构式学习是素养导向课堂教学的重要特征。学习活动是学生进行知识建构的主要形式。在项目式学习中学生不仅是学习者,也是参与者、建构者。因此,项目式学习活动设计要保证学习真正发生,学生深入地参与到学习活动中,通过思维深度参与进行知识建构、能力提升和素养发展。

生物学核心素养培育有多种路径,指向核心素养的项目式学习是未来世界教育的发展趋势。[4]落实“课程标准”理念,生物教师要积极贡献智慧,通过在实践中探索,找到符合学生实际情况的学习形式,让核心素养培育在学习过程中真正发生。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]王姝妍,马琳杰,解凯彬.“生态水族箱”项目式学习设计[J].生物学教学,2023,48(7):72-73.

[3]刘宝强,施志斌,张贤金.基于真实任务驱动的项目式学习实践:以“水溶液中离子反应与平衡”为例[J].中小学教学研究,2023,24(3):48-55.

[4]孙铭泽,鄂芳,罗充.项目式学习在高中生物学教学中的实践与思考[J].中学生物教学,2021(35):24-27.

(责任编辑:姜显光)

作者简介:徐敏红(1979— ),女,广东花都人,广东省广州市花都区教育发展研究院高级教师,硕士,研究方向:中学生物学课堂教学。

基金项目:本文系广州市教育科学规划2022年度重点课题“基于核心素养的初中生物学项目式学习案例开发研究”(课题编号:20223996)的阶段性研究成果。