人口年龄结构如何影响地方政府学前教育财政投入?*

作者: 刘颖 孙兵 刘谦

[摘 要] 近年来,我国人口呈现出持续的低生育率以及老龄化的变动趋势。人口变动已成为影响我国学前教育事业发展最为重要的宏观背景。为考察人口年龄结构对地方学前教育财政投入的影响,本研究运用双重面板固定效应模型对2007—2021年全国30个省份的面板数据进行了分析。研究发现,适龄幼儿占比显著地正向预测学前教育财政投入规模,负向预测生均学前教育财政投入水平。人口老龄化显著地负向预测学前教育财政投入规模和生均学前教育财政投入水平。研究还发现,人口老龄化通过提高社会保障和医疗卫生支出的中介作用,负向影响学前教育财政投入规模。基于此,我们要特别警惕人口的少子老龄化带来的学前教育财政投入水平下行风险,重视人民群众对学前教育质量的需求,健全生均财政拨款制度,明确并逐步提升拨款标准;充分认识到公共资源的代际竞争,建立学前教育财政投入增长机制,提高学前教育财政支出效率。

[关键词] 人口年龄结构;学前教育财政;人口老龄化;代际竞争

一、问题提出

充足的学前教育财政投入是实现学前教育普及普惠、安全优质发展的重要前提。2010年以来,我国学前教育财政投入水平增长明显,[1][2]学前教育财政性经费占GDP的比例已经从0.06%提高到2021年的0.23%。但是,目前我国学前教育财政投入仍然存在着不充分和地区间不均衡的问题。[3]我国《“十四五”学前教育发展提升行动计划》明确指出,要进一步推进学前教育普及普惠、安全优质发展,还需要“逐步提高学前教育财政投入水平”。推动学前教育财政投入水平持续增长,缩小学前教育投入水平的地区差异,有必要深入研究学前教育财政投入水平的诸多影响因素。

已有研究主要考察了财政分权、政府偏好、地方政府对学前教育的努力程度等制度性因素对省级政府学前教育财政投入水平的影响。[4][5]除此以外,人口也是影响学前教育财政投入水平的重要因素。当前,我国事实上进入了少子老龄化的社会,面对着一老一小照顾需求叠加的情况。人口年龄结构的变化很可能让我国学前教育财政投入乃至学前教育事业发展面临新的机遇和挑战。人口年龄结构是指在一定时期、一定地区范围内,不同年龄人口在全体人口中的比重。[6]在人口社会学领域,人口年龄结构可采用诸多指标进行定量分析,主要包括少儿人口系数、老少比、老年人口系数、人口抚养系数、年龄中位数、平均年龄等。[7]其中,依据过往的研究,与教育财政支出高度相关的人口年龄结构指标是适龄人口占比和人口老龄化的相关指标(如老年人口占比、老年抚养比)。

根据生命周期假说,人口年龄结构与居民消费需求有关,一个地区少儿人口占比在一定程度上决定了这一地区教育公共服务的需求总量。教育经济学家靳希斌也指出,人口年龄构成越年轻,青少年比例越大,则适龄教育人口越多,相应地,教育投资规模就必须增加。[8]同时,也有研究指出,适龄人口占比的增长,很可能会导致教育资源稀释,即生均教育资源的减少。[9]然而,适龄人口的变化是否会导致教育资源的稀释,关键在于政府是否有效回应了民众对教育的质量需求。若是,则生均教育支出会变高。[10]在过去的十几年间,我国人口政策发生了重大变化,“双独二孩”“单独二孩”“全面二孩”和“三孩”政策相继出台,带来了出生人口和适龄幼儿数量的波动。与此同时,从长期来看,持续的低生育率使得学前教育适龄幼儿数量整体上呈现下降趋势。[11]学前教育是我国教育体系的起始阶段,生育率和新生人口的变动带来的影响最先传导到学前教育,因此,学前教育的公共决策要对人口年龄结构的变动保持足够的敏感。适龄幼儿占比变化导致的需求变化,是否被地方政府识别和回应?在过去十多年间,地方财政是否回应了居民对学前教育的数量和质量的需求?如果地方政府对适龄幼儿占比变化的回应模式不变,生育率的持续下降会如何影响未来的学前教育财政投入规模和生均财政投入水平?对这些问题的回答将有助于我们更好地把握学前教育财政投入的可能走向,前瞻性地做好财政投入的规划。

与此同时,自我国2000年进入老龄化社会(65岁以上老年人口占比为7.1%)以来,老龄化速度加快,有研究者估计,到2030年,我国将迈入超级老龄化社会。[12]对于中国这个拥有全球最大规模老年人口、人口老龄化进程大大超前于经济发展水平的国家而言,人口老龄化对其社会经济发展的影响亟须得到重视。[13]人口研究的学者已经发现,人口老龄化对诸如经济增长[14]、劳动力供给[15]、技术创新[16]等社会经济发展的多方面产生影响。同时,有学者指出,人口老龄化可能会导致分配制度结构的变化,并可能影响到未来一代的发展。[17]“养老还是养小”的代际竞争不仅可能出现在家庭内部,也可能会出现在社会领域。但是,也有学者认为,儒家文化倡导的尊老爱幼的价值观根深蒂固地影响着中国的代际关系,使其趋向于互利和互助,而非竞争和排斥。[18]目前有关人口老龄化对基础教育财政支出的影响结论也不一致,考察人口老龄化对学前教育财政投入影响的研究更为鲜见。当下,学前教育依然是教育体系中的薄弱环节,学前教育的公平和质量问题仍然十分突出。我们必须高度重视可能对学前教育事业发展构成挑战的各种因素。因此,以实证研究检验人口老龄化对我国学前教育财政投入的影响,一方面能在学理上澄清中国社会中公共财政资源的分配是否存在“一老一小”的代际竞争问题。另一方面,如果存在资源的代际竞争问题,也能提醒决策者在公共资源稀缺的前提下积极应对可能的挑战。

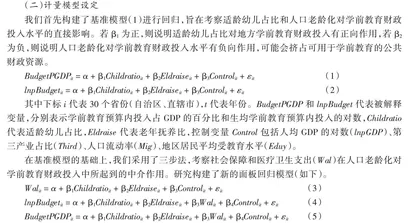

因此,本研究将探讨人口年龄结构对地方学前教育财政投入的作用,考察在控制地方经济社会发展水平的前提下,适龄幼儿占比与人口老龄化是否能够对地方学前教育财政投入水平产生显著影响。同时,研究也试图探讨作为远端因素的人口老龄化,是否通过社会保障和医疗卫生支出,间接地对学前教育财政投入产生作用。

二、文献综述与研究假设

(一)适龄人口占比对学前教育财政投入的作用

国内外学者围绕适龄人口占比对教育财政投入的影响展开了一系列研究。适龄人口是指特定社会、国家或地区中符合法定教育、劳动等方面的适龄要求的人口群体,教育的适龄人口占比则是指符合特定学段教育的年龄范围内的人群占总人口的比值。适龄人口占比对教育财政投入的影响能够得到理论的支持:适龄人口占比越高,意味着地区居民对教育的需求越高,在分权制度下,地方政府能够有效识别地方居民对教育公共产品的高需求,从而将更多的财政资源分配到教育支出当中。针对适龄人口结构变动的大多数研究发现,适龄人口占比的扩大会导致教育支出规模的扩大。例如,一项对15个非洲国家的研究发现,适龄人口规模增加1%,将导致公共教育支出占比增加0.05%。[19]麦克马洪(McMahon)等人的研究发现,无论在横截面数据还是时间序列数据当中,适龄人口占比对教育支出占人均可支配收入之比都有正向的作用。[20]胡咏梅等分析24个国家1997—2019年的数据发现,学龄人口占比对公共教育投资有显著的正向影响。[21]

但是,如果因变量不是支出规模而是生均教育财政支出水平,那么结论就不一定相同。事实上,适龄人口数量的增长,可能会导致有限的教育财政资源被稀释。正如有学者指出,需求对生均教育支出的影响是不确定的:数量需求旺盛时,生均教育支出会降低,质量需求旺盛时,生均教育支出则会变高。[22]实证研究也支持这一论断,一项在印度尼西亚的研究发现,适龄人口占比对地方教育财政支出占总财政支出的比值起到促进作用,但对生均公共财政支出却起到了负向作用。[23]查特吉(Chatterji)等人2014年的研究也发现,适龄人口数量的扩大会导致生均教育支出的减少。[24]波特巴(Poterba)对美国州一级的面板数据研究则发现,适龄人口占比对生均公共教育支出没有显著影响。[25]考虑到在过去十几年间,学前教育处于快速普及的关键时期,人民群众日益增长的对学前教育的数量需求更加明显,质量提升的需求在普及推进后才日益被重视。因此,我们推测地方政府更可能回应人口变动带来的学前教育数量需求而非质量需求,并提出研究假设1:适龄幼儿占比对学前教育财政投入规模起正向作用,对生均学前教育财政投入水平起负向作用。

(二)人口老龄化对学前教育财政投入的作用

有关老年人口对教育经费影响的已有研究主要建立在公共选择的中间选民理论基础之上。中间选民理论认为,中间选民最偏好的公共产品的供给量,往往是多数规则下的政治均衡。由于老年人自身及家庭中的子女往往已经没有教育需求,因此他们不太支持大量的公共经费投入教育领域,而更支持经费流向与个人利益密切相关的养老、医疗领域。在公共资源相对有限的情况下,流向养老和医疗等领域的资金越多,也会导致可用于教育的资金减少。[26]但是基于教育公共产品的代际外部性、代际利他主义理论[27]的设想,也有研究者认为,老年人也会支持教育公共支出。

实证研究的证据较多支持人口老龄化对教育经费的负面影响。例如,对美国K?鄄12教育公共经费面板数据进行的研究发现,老年人口占比与儿童人均教育支出的大幅减少有关。[28]一项对美国全国公立学校学区的面板数据进行分析发现,老年人口占比对学区层面的教育经费支出影响不大,但却能显著地抑制各州教育经费支出。[29]有研究进一步证明了老年人口占比增长和地区教育经费降低之间的因果关系。[30]一项在瑞士的调查研究发现了老年人更不愿意支持政府在教育上的投入。[31]当然,也有研究得出了不同的结论。[32]

我国是社会主义国家,西方的公共选择理论并不十分契合我国的国情。地方政府在做出学前教育财政投入决策时,不太会在主观上考虑该地区老龄化程度及其背后所反映的公众需求。但是地方政府的财政决策却在客观上受到可用的财政资源的制约。人口的老龄化往往会带来更高的养老、医疗需求,给地方政府带来更大的财政压力。事实上,根据发达国家的历史经验,为解决人口老龄化引发的社会经济问题,政府往往会调整财政支出结构,将更多的公共资金投入健康保障领域,近十年来,我国也出现了类似的趋势。[33]有研究已发现,我国省级的人口老龄化程度对公共教育支出强度有显著的负面影响。[34]但是,实证研究的结论并不一致,也有研究指出,老年人口占比对教育财政支出具有显著的正向影响。[35]因此,进一步厘清在我国背景下人口老龄化对教育财政的作用非常有必要。相对于义务教育阶段和高中教育阶段,学前教育是教育系统中最容易被忽视的阶段,其经济基础最为薄弱,[36]财政投入的长效机制尚未建立和完善,[37]我们认为,公共资源“一老一小”的代际竞争,对学前教育的影响尤为显著。因此,研究提出假设2:在控制其他条件的前提下,人口老龄化会负向影响学前教育财政投入规模和生均学前教育经费投入水平。

(三)社会保障与医疗卫生支出的中介作用

人口老龄化是影响地方学前教育财政投入的远端因素,其作用机制主要基于公共资源配置的代际竞争。从经济学角度来看,社会公共资源是有限的,人口老龄化最直接的表现就是全部人口中老年人的比重增加,老年人必然会占据更多的社会资源,社会资源在配置上将存在代际冲突。[38]当前,我国正在大力完善老年人口的福利保障制度。1996年,我国颁布《老年人权益保障法》,此后数次修正;2010年我国颁布《社会保险法》,建立了基本养老保险等社会保险制度,老年人口的福利保障制度不断完善,其保障水平也不断提升。随着人口老龄化的进程,社会保障财政支出规模,特别是社会保障补助支出、行政事业单位离退休支出规模不断扩大。[39]此外,人口老龄化也会带来医疗等公共服务需求的提升。基于我国省级数据的实证研究已经发现,人口老龄化会增加社会保障和医疗卫生支出,影响基本公共服务的支出偏向。[40]

我国的基本公共服务支出主要由教育、社会保障与就业、医疗卫生这三项与人类基本生存与发展需求密切相关的支出构成,地方政府是承担基本公共服务的主体。在地方政府具有生产性支出偏好的前提下,养老和医疗支出规模的提升,很可能会挤压其他非生产性支出的规模。已有的研究主要考察了地方政府的生产性支出偏好对教育财政支出、学前教育财政支出的影响。[41][42]生产性支出偏好是指地方分权和“晋升锦标赛”造就了地方政府公共支出结构“重基本建设、轻人力资本投资和公共服务”,公共教育这种外部性较强的准公共产品被投资性支出挤占。[43]因此,与此类似,随着社会保障和医疗支出规模的提升,地方政府不得不形成老年友好型的公共服务支出偏向,在总体资源有限的情况下,很可能挤占教育支出当中刚性约束较弱的部分。学前教育作为具有空间外部性和效益迟滞性的准公共产品,[44]其投入具有显著的溢出效应。人口流出地区担心其投入可能主要惠及人口流入地区的人力资本发展,因此其学前教育投入动力往往不足。[45]因此,在教育支出当中,学前教育支出被挤出的可能性是最大的。基于此,研究提出以下假设——假设3:人口老龄化会增加社会保障和医疗卫生支出占比;假设4:社会保障和医疗卫生支出占比会负向影响学前教育财政投入;假设5:人口老龄化通过增加社会保障和医疗卫生支出对学前教育财政投入产生负向影响。